グラム・ファイブ・ノックアウト 3-2

帰りのホームルームにて。

廃校舎でタバコが見つかったという話があった。

完全に捨てるのを忘れていた。

銘柄も、残りの長さも、僕たちが吸う煙草そのものだった。

同級生はそのまま前を向いていて、私もそうしていた。

体育教師が煙草の吸殻を持ち、叫びながら教室を練り歩く。おそらくこれから全ての教室で行われることなので、他の生徒もそれを待つはめになっている。

体育教師は自慢の嗅覚で、教室の中にいる何人かの生徒を選び叫んだ。

その中に入っていなかった女子生徒が泣きながら手を挙げた。

クラスで一番地味な女子生徒だった。

よく知っている。

彼女は僕と同級生が吸っている煙草と同じ銘柄の物を吸っていた。

怖がって手を挙げたのだ。

直ぐに立たされて、泣き始めた。

教師は何度か語気を荒げながら吸殻を女子生徒の目の前に突き付けた。

教師の、この吸殻を今日見つけた、という言葉に反応して女子生徒が首を振った。

私は、今日は吸っていない。

そう言った。

そういう反論は余り意味がないのに反射的に口にするあたりに、この女子生徒の温さが見て取れた。

女子生徒は体育教師の逆鱗に触れた。

バッグを掴まれて、机の上にばらまかれる。

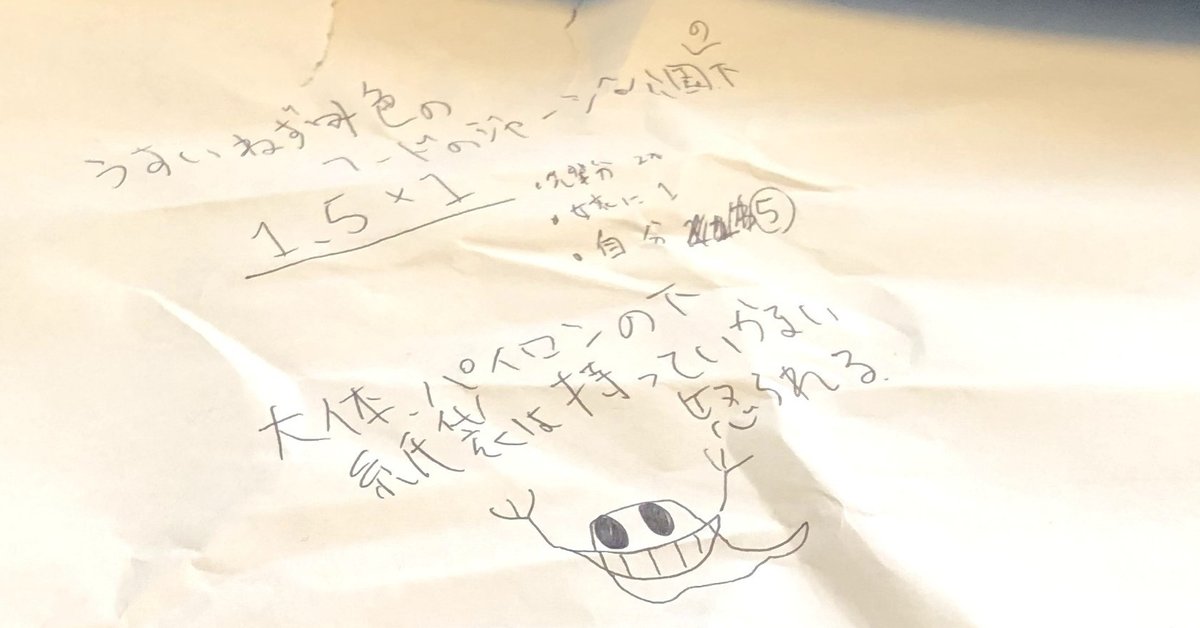

中から、煙草とライターと、十二枚の連なった新品のコンドームとピル。使用済みのコンドームを入れたビニール袋が一つ。カツラと化粧道具と、携帯電話が二台見つかった。

他の生徒が騒ぐものだから。

そんなことをするものだから。

女子生徒が聞こえないほどの小さな叫び声をあげて体育教師を睨みつけた。そのまま、拳を振り上げて、体育教師の目に向かって突き出す。

女子生徒はバランスを崩した。

顔から思いっきり倒れて勢いよく鼻血を出し、散らばったコンドームの中に倒れ込む。ビニール袋を膝で磨り潰すと、豚の鳴き声のような音が出た。

教室内の誰かが小さく笑い、二台のうちの片方の携帯電話のバイブレーションがタイミング良く鳴った。

かなり。

とてもではないが、これ以上のものはなかったと思う。

「あいつ、死ぬかもな。」

同級生が僕に向かって声を出さず口の動きだけで知らせてくる。

僕は、そういう所が不謹慎だということを何度となく注意したのに、この繰り返しだ。

同級生のそういう所が面白くてしょうがない。

直ぐにホームルームは終了となり、生徒は皆教室を出た。

僕はさっさとこの敷地内を出て、目的地に向かう。

そのつもりだった。

「なんで、こんなに騒いでるのぉ、ねぇ、なんでなんで。」

高校の周りを囲む塀がある。

その塀の隙間から、向こう側にいる中学生と目が合った。

中学生がまた口を開く。

「ねぇねぇねぇ、なんで。なんで。」

「色々だよ。」

「ねぇ、ソラトブヒカルネコって知ってる。」

「援交してた女の子、死んじゃうってさ。」

中学生はそう言って消えた。

何の音も立てなかったので、恐怖が湧きあがる隙もなかった。そのままそこには誰もいなかったのだと思わせるくらいの瞬間だった。

あの中学生は、近くの中学校の制服を着ていた。

黒くて赤いバッジが目に入った。

あれは確か。

お受験中学だ。

僕にはそういうのは分からない。

「あら、何をしているのかしら。」

女性記者の声がする。

「中学生に話しかけられました。」

「さっき、あっち側に走っていったのを見たけれど。」

いつの間にか塀の向こう側から覗いているのは中学生ではなく、あの女性記者に代わっていた。服装は昨日と同じである。着替えもせずお風呂にも入っていないのだろう。明らかに不潔だと思う。昨日でさえ、風呂に入った体で近づいてきたのかは分からない。

女性記者は塀をよじ登るような素振りすら見せない。直ぐだ。直ぐのことだ。足で塀を蹴るような仕草をした。ただ、塀がそこにある訳で、向こう側の景色を伺い知ることはできない。穴の向こう側にいる女性記者の姿が僅かにそのような動きをしたので、そう思うようにしたということだ。

気が付くと。

女性記者は既に、塀のこちら側に来て立っていた。

塀の上の有刺鉄線が揺れていた。そこを通ったことは間違いがない。けれど女性記者の体にも、服装にも何の損傷も見当たらなかった。

「その中学生はなんて言っていたのかしら。」

「死んじゃうそうです。」

「誰が。」

「援交をしていたことがばれて、使用済みのコンドームを膝で磨り潰してしまった、女子生徒です。」

「その子はどこにいるの。」

「分かりません。」

「分からないことは聞いてないの、心当たりを聞いているの。」

「グラウンドを通って走れば、ある小さな校舎が見えてきます。」

「それで。」

「生徒は大体そこで教師から説教を受けます。」

僕の腕を軽く触って方角を聞くと、もう既に女性記者は走っていた。

景色が目まぐるしく変化することはないが風を先に切られて、その横か後ろを走る僕は余り心地よくはなかった。

こういうものは、先頭を走るのに限るということだ。どうしても抜かそうとしたが、女性記者は異常に早かった。

「僕の兄を知っていますか。」

「それが何の意味があるのかしら。」

「意味はこちらがつけます。」

「知ってるわ。」

「どうして知っているんですか。」

「前に会っていたの。」

「僕を記者として迎え入れようとしたのは、兄貴の弟だったからですか。」

「その理由が含まれていないとは言えないけれど、それ以外の複合的な理由が絡み合った結果ではないのかしら。」

「合理的にお願いします。」

「貴方の兄は私たちの新聞社に首の骨を折った状態の九人目の被害者を連れて入ってきたのよ。インタビューをしろと言ってきた。そこからの繋がり。」

「僕にモデルの仕事を頼んだのは。」

「時期的にも分かるけど、それよりもはるか前。そういう話題性であるとか、興味本位による行為の結果ということではないの。断じて。」

「僕を記者に誘ったのは。」

「こちらから何かを語るほどの意味があるとは思えないわ。」

「正論です。」

グラウンドが見えてくる。

見慣れてはいたが、そこで渦巻く風については知らなかった。色白の風と粒のような姿はそのままどこかにいる貴婦人を思わせた。

実際はそうではない。

いたのは貴婦人ではない。

いたのは、援交をしていた女子生徒だった。

地面に寝ていた。

さなぎの中で羽化するときを待つような姿勢をしている。背中を丸めて、自分の顔を膝の方へと寄せて、目は瞑っていた。

体の表側には何の問題もなかった。砂埃すらついていない。綺麗なものだ。

問題はその逆で、地面と設置している部分は擦り切れていた。そして滲んだ血が見えた。

「死んでますか。」

「分からないわ。」

当然の解答だったので、特に指摘するような気も起きない。

少女は明らかにグラウンドの中心で動くこともなく、ただそこに眠るようにしていた。

僕は顔を確かめてから、この状況について考える。

「周りの地面がひび割れているわ。」

女性記者は援交をした女子生徒の周りの地面を人差し指でなぞると、その亀裂を一つ一つ確かめた。何の意味もない確認だったと思う。見れば普通に分かる。

「落ちたのかしら。」

「どこからですか。」

「どこからでも人は落ちれるものよ。」

「転落死ですか。」

「どう思う。」

「転落死だと思います。」

ここに落ちたのか。

何もない、このグラウンドの真ん中に人が落ちたのか。

転落死するような高い場所すらない、このグラウンドの真ん中で。

頭が急に熱くなる。自分の手でその熱くなった部分を触る。

血が出ていた。

そこまでの量ではない。

安心するとその代わりのように地面がせり上がって、私の鼻を潰した。いつの間にか生まれたその状況に私の体は思った以上に柔軟だった。そのまま動かないでいることを正しいと感じていた。

隣を見た。

女性記者は、米神から血を流して鼻血を出して地面に倒れる最中だった。

女性記者もそのようだ。

誰かに叩かれたことによる衝撃で血が噴き出て、意識が飛びそうになる。

叩かれたという事実には気づいた。

気づいたが。

遅かった。

後ろには誰かの影がある。誰かの影は、どこにでもありそうな影でそれこそ自分の立っていた時の影と比べても違いが分からない。

同じ場所にもう一度熱を感じる。今度は同時に気持ち悪くもなり、そのまま目を瞑ってしまいたくなる。

飛び散った血が、目の前で倒れる援交をしていた女子生徒のものなのかが分からない。

血は混じっていた。

僕の血と目の前で倒れる援交をしていた女子生徒の血。

援交をしていた女子生徒を中心にして広がる亀裂に血は吸い込まれていく。

また、二回頭が熱くなる。

目の前に血が飛ぶ。

女性記者の体は痙攣して地面に血を擦り付けている。

前のエピソードへ

https://note.com/erifar/n/n884659ac481d

次のエピソードへ

https://note.com/erifar/n/n2fa1950eacaf