【音楽理論】非和声音 ハイドン先生に学ぶ③

こんにちは。Eqhor music labo Tokyoです。

ハイドンのソナタの分析を通して非和声音を学んでいますが、今回はその3回目になります。

今回取り上げている曲

取り上げている作品はこちらです↓

作ったのは、私たちの先生、ハイドン。

さすが先生。クラヴィコードを、置いてある楽譜も見ずに片手だけで幸せそうに弾いていらっしゃいます。

お仕事中、今日もお邪魔いたします。

分析1

今回取り上げるのは、曲の終盤です。

音源はこちらです。↓(スマホの方は「Listen in browser」をタップ)

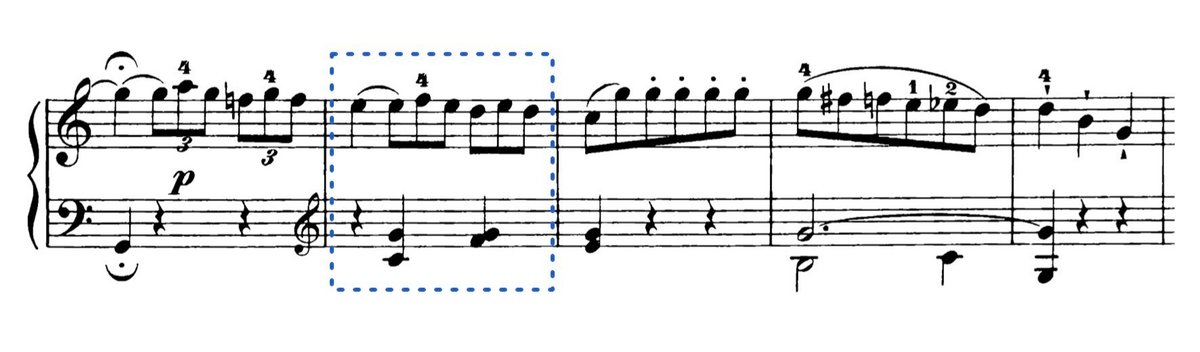

四角で囲まれた箇所は、当然この曲の冒頭の変奏に当たるわけですが、冒頭で使われた非和声音とは些か異なるようです。

この、丸で囲まれた非和声音を、分析してみます。

この音は、二つともすぐ戻ることで解決していることがわかります。

①を見てみますと、非和声音のFが構成音のEに戻っていて、E→F→Eという動きをしています。

②を見てみますと、非和声音のEが構成音のDに戻っていて、D→E→Dという動きをしています。

このような非和声音を、まるで布を縫うような滑らかな動きをしますので「刺繍音」と言います。

譜例4の、a.もb.も、ともに刺繍音に分類されます。

分析2

続いてこちら。

四角で囲まれた場所は半音階ではありますが、構成音との関係は若干分析が難しいことがわかります。

前回の先取音の分析を踏まえて丁寧に見てみますと、この動きの中で丸で囲まれた音だけが構成音で、後の半音階の旋律は全て非和声音だということがわかります。

大胆な旋律ですね。

丸で囲まれたGとF(ナチュラル)の間の非和声音Fisを、順次進行をして構成音から別の構成音に移動して解決する性格を持つ音ということで、「経過音」と言います。

つまり経過音とは次のようなものです。

譜例8のa.とb.は、ともに経過音です。

逸音を使って軽やかな雰囲気だった冒頭に比べ、今回取り上げた曲の終盤の旋律は、刺繍音と経過音の効果で、動的で滑らかな雰囲気を持っています。

ハイドン先生、まるで楽しくダンスでくるくる踊っているようです。

まとめ

①構成音Aから順次進行して生じた非和声音が、再び順次進行して構成音戻って解決した時、この非和声音を「刺繍音」という。

②構成音Aから順次進行して生じた非和声音が、順次進行して別の構成音に解決した時、この非和声音を「経過音」という。

終わりに

今回も、ハイドン先生の作品から非和声音を学ばせていただきました。非和声音の効果を最大限に活かして、私たちに音楽の妙を教えて下さっていましたね。

次回も引き続き、非和声音の勉強をしていきたいと思います。

お楽しみに。

記事を気に入っていただけましたら、ご支援いただけたら幸いです。

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。