【音楽理論】非和声音 ハイドン先生に学ぶ⑤

こんにちは。Eqhor music labo Tokyoです。

ハイドンのソナタを通して非和声音を学ぶ連載記事です。

今回もよろしくお願いいたします。

先生をご紹介します。↓

…先生、最近首周りが太くなられて、ハイドン・デラックスになられましたか?

長年お勤めのエステルハージ宮殿で、美味しく栄養価の高いものばかり召し上がられているのでしょうか。

お仕事、充実されているようですが、健康にもお気をつけください。

今回取り上げる曲

今回は第1楽章を取り上げます。まずはこちら↓

音源はこちら↓

スマホの方はListen in browserをタップしてお聴きください。

分析1

まずは、この音楽を特徴づける伴奏に注目しましょう。

とても明るい雰囲気を持った伴奏です。でもなぜ、ハイドンは主題に、この3連符の伴奏形を与えたのでしょうか。

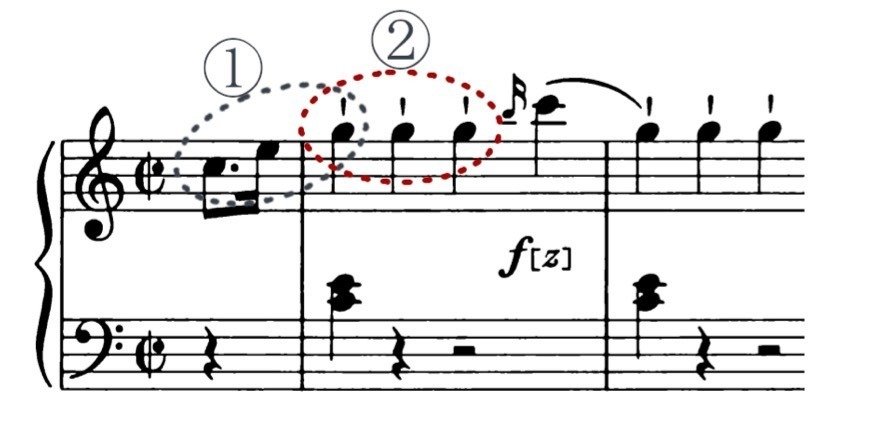

冒頭の第一主題に注目してみます。

①で囲った箇所を見てみますと、「C、E、G」の三つの分散和音があります。これが3連符の伴奏「C、E、G」の元になっていることがわかります。

また、②で囲った部分に音が3つ連なっています。「3」という数がとても大切でして、これも3連符の伴奏が「3」連符であることの伏線と言いますか、関連付けだということがわかります。

このように、楽曲の構造に一環した意味を持たせる作曲手法を動機労作と言います。

分析2

さて、分析1の続きですが、次のような場面が登場します。

今まで積極的に動いていた低音が、突如主音で動きを止めます。

構造を分析すると、次のようになります。

低音以外の和声を、バスと切り離して分析しますと譜例4のようになります。

伸びている低音は、旋律の構成音とほぼ一致していますが、点線のまるで囲った部分は旋律の構成音と整合性が取れていないことがわかります。つまり明らかに非和声音だということがわかります。

次の譜例もご覧ください。

譜例5は展開部の終盤ですが、94小節目から、やはりa mollの属音で動きが止まり、音が伸びています。

分析すると次のようになります。

譜例6で点線で丸で囲んだ音は、明らかに上段で示した和音の構成音と異なります。この、伸ばされたバスのEは非和声音です。

このように、他声部による和音進行にかかわらず、ある声部において持続的に長く延ばされる音を「保続音」と呼びます。

一般的に、保続音は最低音であるバスで生じます。

譜例3では、主音でした。譜例5では属音でした。

譜例3の場合、第一主題が一通り演奏されて、いよいよ別の調性での第二主題に移行する部分です。その前に、主調はC durです、というのを強く印象付ける効果があります。

また譜例5ではa mollの属音が鳴り続けることで、やはりa mollに転調することを強く聴き手に主張することになります。停滞しているのではなく、アピールしているわけですね。

まとめ

1.ある音が、旋律や和声が移行しているにも関わらず持続している非和声音を保続音という。

2.主題に含まれる動機を分割・展開、変形し楽曲内で用いて、楽曲に統一性を与える手法を主題労作という。

終わりに

ハイドン先生に非和声音を習う記事を5回にわたって連載いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

ウィーン古典派を代表する巨匠であるハイドンは、音楽を細部にわたって理解し、私たちに感動を下さっていることがわかりました。これからも様々な楽譜を通して、音楽の本質に迫っていきたいですね。

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。