【音楽理論】非和声音 ハイドン先生に学ぶ④

こんにちは。Eqhor music labo Tokyoです。

ハイドンのソナタを通して非和声音を学ぶ連載記事です。

先生をご紹介します。↓

ハイドン先生、しばらく見ないうちに、耳が大きく成長して、日焼けされたようですね。

え?右の人がハイドン先生?…失礼しました。

先生ほどの大人物となると、人間以外の動物ともお友達のようです。

(このイラストについては、記事の最後に紹介します。)

今回取り上げる曲

今回は第2楽章を取り上げます。

音源はこちら↓

スマホの方はListen in browserをタップしてお聴きください。

分析1

前回まで学んだ非和声音の知識を用いて、分析をしていきましょう。

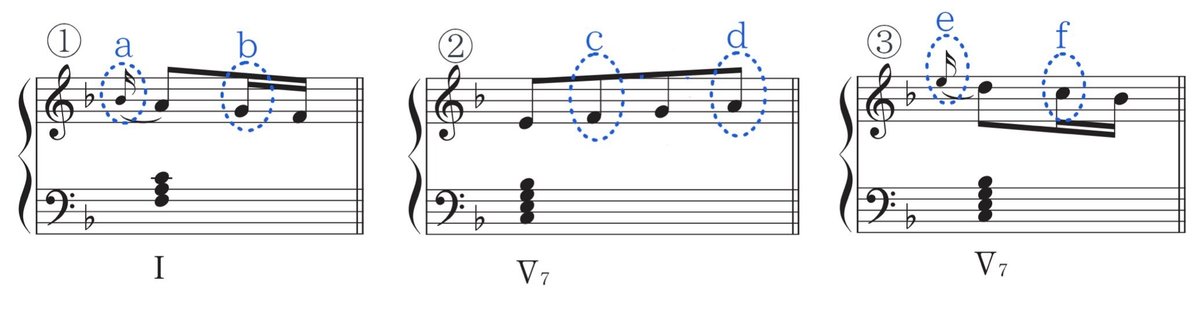

まず、①のaの音は「長前打音」ですので、①を演奏すると次の譜例2のようになります。

譜例1の①の「a」はAの音に解決する予備がない非和声音「倚音」ですね。そして「b」の音はFに解決する非和声音ですが、Aの音からFに移行している「経過音」です。

それを踏まえて③を見てみますと、少し興味深い音の仕組みに気付きます。

つまり、③の「e」の音は構成音ですが、Dに解決する倚音のような扱い、「f」のC音はBの音に解決する経過音のような扱いに感じてしまいます。

しかし、CもBも構成音ですし、Dの音も、この箇所全体をドミナントとして捉えるとしたら第9音にも思えます。

②の「c」と「d」は、共に構成音から構成音に移動していますので、経過音です。

①も②も③も、4つの音から成る同じ動機だということがわかりますが、これは、第1主題から引き継がれたものです。

(譜例3 点線の四角で囲んだ部分です。)

同じ動機をもとに全て異なる仕組みで旋律を作ってみせて、「同じものでも、色々な異なる作りで旋律を作れるよ」ということを私たちにハイドン先生は示して下さっているわけですね。

さて、続きを見てみましょう。

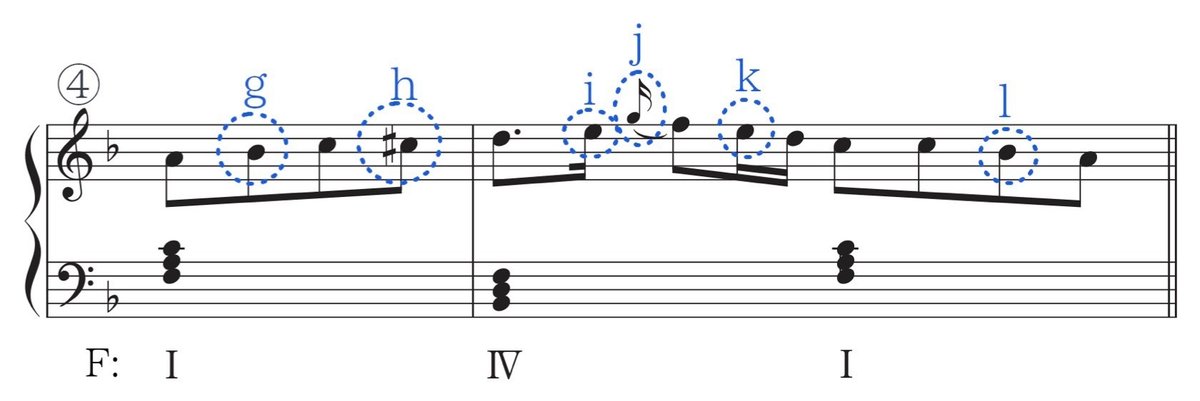

④のうち、「j」は倚音になっています。他は経過音です。旋律全体が緩やかな放物線を描いていますね。飛び跳ねるような雰囲気だった第1楽章に比べて、本当に穏やかな音楽の作りです。

分析2

⑤の和音は注目すべき響きです。⑥で示しました通り、IIの和音になるわけですが、左手がオクターブでIIの和音の第3音であるBの音を鳴らしています。不安定な響きに感じますが、古典派の音楽では「IIの和音では第3音が重複する」という典型的な例を聴かせてくれています。この響きはハイドン先生だけでなく、多くの古典派の作曲家が好んで使用しています。

⑥の「n」で囲んである旋律に注目します。

譜例6のように解釈できるこの旋律ですが、Fの音が、Vになった時に残っており(丸で囲ったところです)非和声音になっています。その後、遅れて構成音であるEに解決していることがわかります。

このように、直前の和音の構成音が、次の和音まで延長された結果、非和声音になり、遅れて解決する音を「掛留音」と呼びます。

聴き手は、解決が遅れている音の動向に注目し、不安定な状態が解決した時に安心感を得ることができますね。

まとめ

直前の和音の構成音が次の和音まで伸ばされ、非和声音になる音を「掛留音」と呼ぶ。

終わりに

いかがでしたでしょうか。ハイドン先生は非和声音の達人ですね。一つ一つの非和声音の効果を最大限に発揮して動機を展開していく手法は、さすが巨匠中の巨匠。です。

最後に、この記事の冒頭のイラストについてご紹介して終わりたいと思います。

チーズと音楽の大好きなネズミ「ミニム」の時を超えた冒険物語の絵本です。

次回もハイドン先生の作品から、音楽の仕組みを教えていただく予定です。

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。