作曲のお勉強②-G.フォーレ先生に学ぶ-

「フォーレ様式のピアノ曲を書こう!」

はじめに

こんにちは。eqhor (エコール)music labo Tokyoです。

今回も、作曲のお勉強をしていきます。

どんな音楽を作曲しようかなぁ。

今回も作曲の先生を講師としてお呼びして、実際のご自身の作品を題材に、作曲の書法を教えていただくことにしましょう。

今回の先生はなんとこちら!

フランスの作曲家、ガブリエル・フォーレ先生です!

お忙しいところ、ありがとうございます。

先生のご経歴

先生は、19世紀後半から20世紀にかけて作曲家、そして教育家として大活躍されました。

洗練された技法によって、その後の近・現代の作曲家に非常に大きな影響を与えた方です。

実際の作品をいくつか取り上げながら、先生の書法に迫りたいと思います。

分析1-Analyse1-ドリアの和音

フォーレ先生と言えば、最初に思いつくのが「フォーレ終止」でしょうか。

Requiem Op.48より「Pie Jesu」

音源はこちら↓

(スマホの方はListen in browserをタップしてお聴きください。)

この終止の方法は、いわゆる「ドリアの和音」を用いています。

とても柔和で、優しい音の移り変わりに感じます。

曲の途中で使ってみたいので、完全終止になるのを避けて、今回は転回形を変えて使用したいと思います。

分析2-Analyse2-和音の推移

流れるような転調による音楽の推移が印象的な先生の作品ですが、次の作品も見てみましょう。

Quatuor pour piano et cordes nº 1より

音源はこちら↓

(スマホの方はListen in browserをタップしてお聴きください。)

ドミナントの和音が並行的に上昇しています。流動的に緊張感を高めることに成功していますね!

それでは、ドミナントを並行して上昇しながら盛り上がる書法も応用いたします。

分析3-Analyse3-完全終止

音楽は進み、完全終止に向かうわけですが、先生はこの書法にもこだわりがあるそうですね。

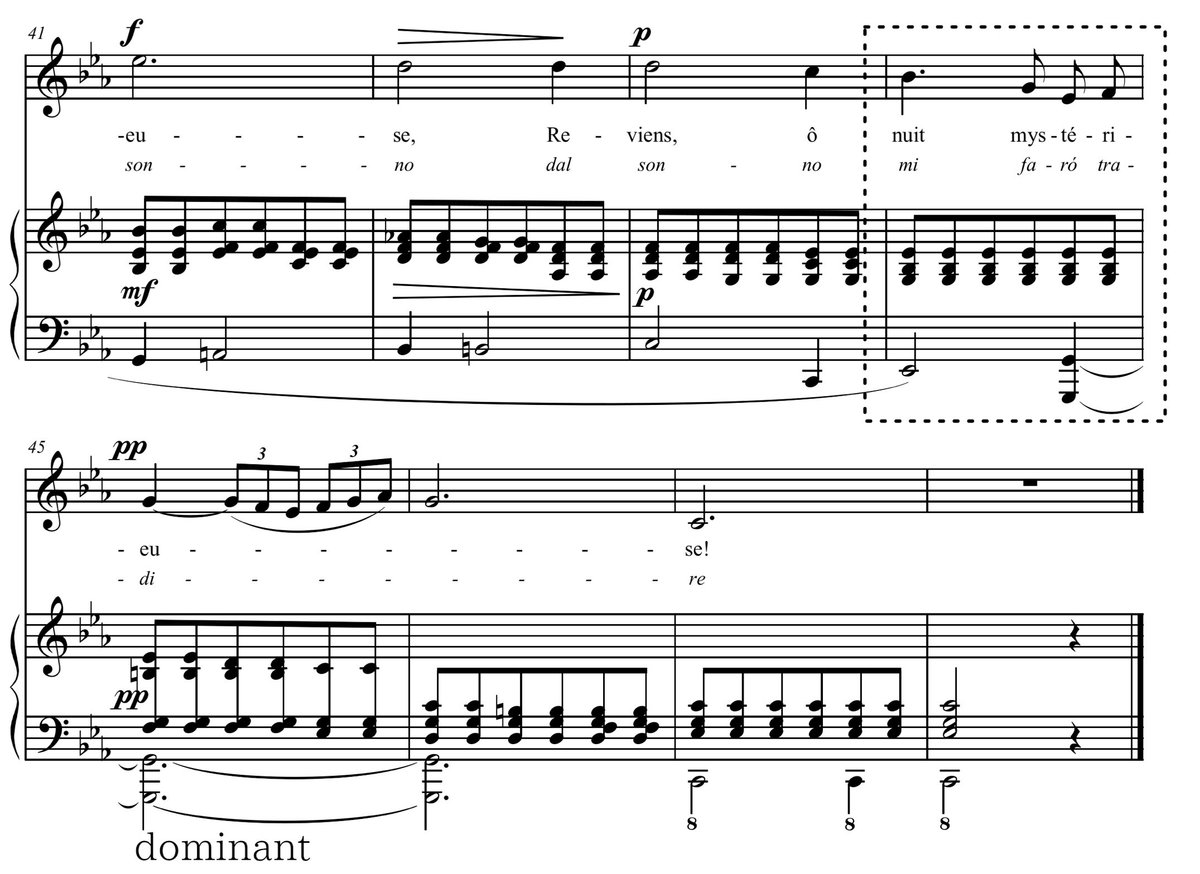

ここでは「3つの歌Trois mélodies, Op. 7」より「夢のあとに Après un rêve」を見てみましょう。

47小節目のドミナントに向けてVlの和音(Es-G-B)の第1転回形から進行していることがわかります。

このようにすることで、非常に柔らかく属七の和音に移り変わり、まさに夢見心地な感覚で完全終止を実現しているわけですね!

こららも参考にいたします!

楽曲創作

さて、これまでのフォーレ先生の書法をもとに書いた作品がこちらです!

いかがでしょうか。フォーレ先生の甘美で情緒ある雰囲気を再現できているのではないでしょうか!

先生、本日は教えてくださり、ありがとうございました!

最後に

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。