楽曲分析 J.S.バッハ インヴェンションのアナリーゼ7 第3番 D-Dur BWV774 ①

みなさん暑さに負けていませんか?

今回からはインヴェンションの第3番の分析に移ります。

●インヴェンション第3番 BWV774

8分の3拍子の、快活で明るい音楽ですね。

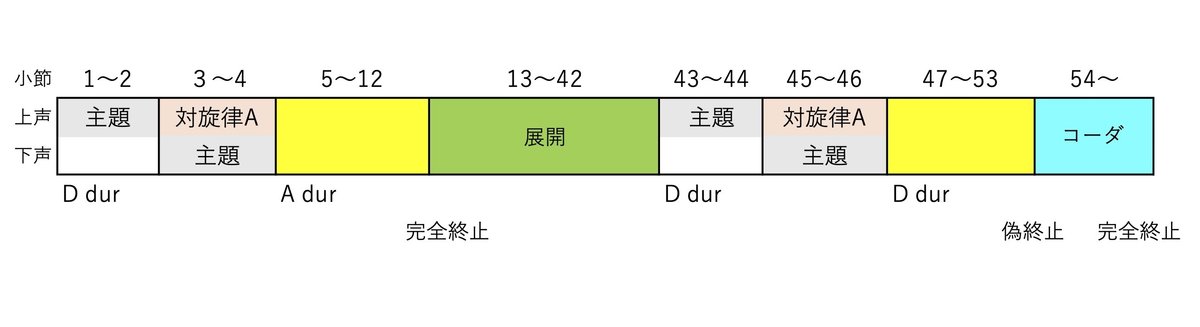

それではまず、いつも通り曲の構成について考えていきましょう。

●楽曲の構成1

今までのインヴェンションと同じように、上声が単独で主題を演奏した後、続いて下声が主題を追いかけます。

下声が主題を演奏するときに上声が対旋律を演奏する。この構成はインヴェンションでお馴染みの曲頭ですね。

さて続いて5小節目から違う場面が現れますが、ここはなんの調になりますでしょうか?

「えっと、Gがシャープになって…属調のA dur(イ長調)ですね!」

はい。Aの音がオクターブで刻まれる特徴的な音楽ですね。

上声がどんな和声に変化してもずっと同じ音(A)が鳴らされる。このような非和声音を保続音と呼びます。

この曲はそもそもD dur(ニ長調)なのに、曲の最初に、たった4小節D durで音楽を奏でて、すぐ属調のA dur(イ長調)に転調して、5小節目から8小節も属調に留まります。

保続音が終わった後の9小節目からは、このように冒頭の主題を回帰した後、属調のまま完全終止をします。

さて、一方、音楽の後半、43小節目に主題が戻ってきたところ(再現)からはいかがでしょうか。

●楽曲の構成2

続く、保続音の旋律ですが、冒頭の5小節目と違い、主調のニ長調(D dur)で奏でられます。

「D durで、今回は右手が保続音になっていますね!」

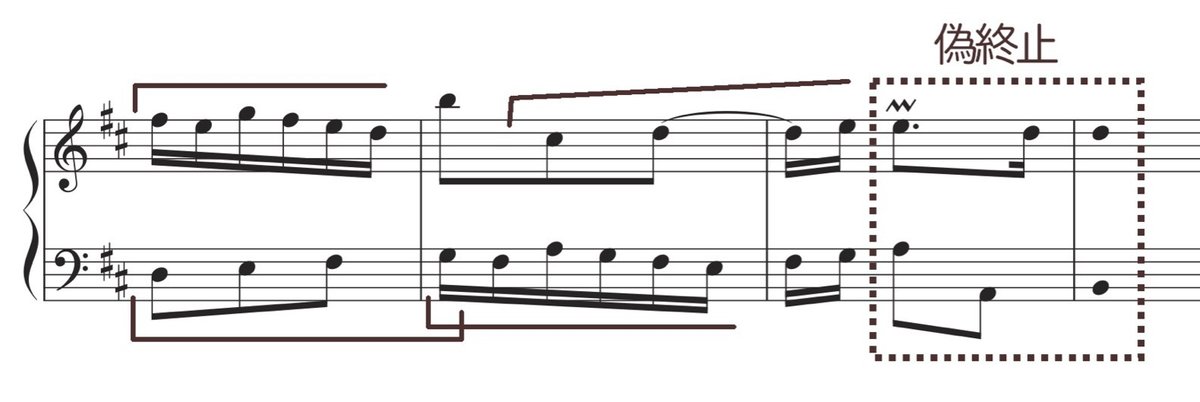

はい、そして終止で締め括られます。しかも終止が…

「あ!完全終止じゃない…偽終止ですね!」

そうなんです、そして音楽が締め括られて、今度こそ完全終止で音楽が終わります。

このような「締め括り」をコーダと呼びます。

●音楽の形式

ここまで見てきた構成をまとめてみましょう。

この構成を見てみると、ある音楽形式の特徴が浮かび上がってきませんか?

「何だかソナチネのような転調をしてますね!」

はい、つまりソナタ形式の構成と類似していることがわかります。

バッハの時代に、すでに、のちの時代に確立するソナタ形式の萌芽が見られることがわかりますね。

次回は、動機の仕組みなどを掘り下げていきましょう。

●最後に…

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。

https://www.youtube.com/@eqhor.musiclabo-Tokyo