漢検1級攻略(勉強法編)

(最終更新日:2025年2月18日)

こんにちは。

漢検1級令和6年度第2回(R6−2)で176点で初合格した

Enokizaka(Xアカウント:@K_Enokizaka)という者です。34歳社会人です。

漢検2級に中学生の時に合格して以来、漢字の勉強から20年離れていた私は準1級を飛ばしていきなり1級を目指し、およそ2年かけて、5回目の挑戦にして初合格を果たしました。私が取り組んだ内容や取り組み方をご紹介することで、2024年現在での漢検1級の勉強法の一例を記していきます。私と同じ道をたどれば、現時点で2級しか持っていない人でも1級に合格することが可能ということになります。準1級をすでに持っている人ならもっと短期間で合格できるかも。

★あくまで初合格を目指す人向けに書いた勉強法です。

★こちらの「漢検1級攻略(合格体験記編)」も併せてご覧ください。

1.情報収集について

まずはテキストや資料を用意したり、勉強を開始する前の情報収集が欠かせません。私も合格者が書いた合格体験記や勉強法を10人分以上は参考にしました。漢検1級に合格するためには言うまでもなく相当量の努力が必要ですが、そもそもの勉強の方向性が合っていないとがむしゃらに量をこなしても合格にたどり着きません。正しい方向に正しい量の努力をしなければなりません。勉強を始める前に情報収集するのはもちろんですが、随時、自分の勉強法を見直して軌道修正することも大事です。

1.1 情報は鮮度が重要

最初の段階でまず知っておくべき重要なこと、それは「漢検1級は年々難化傾向にある」という事実です。漢検は年3回試験があり、もちろんその中では難易度が上がったり下がったりということはありますが、年単位で見た場合、明らかに右肩上がりに難しくなっています。つまり、あまりにも昔に書かれた勉強法は、現在の漢検1級に合格するためには的外れとはいわないまでも対策として非効率であったり不十分である可能性が高いです。勉強法を参考にする際は「その記事がいつ書かれたのか、書いた人物がいつ初合格したのか」を必ずチェックしてください。ネットで「漢検1級 勉強法」と検索すると平成に書かれたものが普通に上位に出てくるのでお気をつけください(もちろん全く参考にならないということはないでしょうが…)。目安としては令和以降に書かれた記事ならある程度信用してよいでしょう。この記事もR6-2後の初合格したてホヤホヤの状態で書いていますが、時間がたつにつれてどんどん情報は古くなっていきますので、できる限り加筆・修正を加えていきたいと思います。

もう1つ、重要なことは「最近の漢検1級は過去問と市販の問題集を完璧にするだけでは絶対に合格にたどり着かない」ということです。大抵の資格試験は過去問や市販の問題集、参考書を完璧にすれば合格できると思いますが、最近の漢検1級はそうはいきません。だからこそ、いきなり過去問や問題集に取り組む前に、合格するためにどのように勉強していけばいいのかを把握すること、つまり情報収集が大事になってきます。

1.2 理想の勉強法は存在しない

絶対にこれが正解!という勉強法は存在しません。ただ、自分にフィットした勉強法というものは存在します。それを見つけるためにも、1人だけではなくたくさんの1級合格者の合格体験記や勉強法を参考にしてください。我流で勉強法を編み出すのは遠回りになる可能性もあるので、先人の方法を複数並べて吟味して、どれが自分に合っているかまずはちょっとためしにやってみて、取捨選択しましょう。合格者が書く勉強法は「後続のチャレンジャーに参考にしてもらって、少しでも短い時間で合格してほしい」という思いが込められて書かれているはずです。参考になる部分も多いはず。自分とは合わないなという部分は容赦なく切り捨ててよいですが、取り入れるべきは部分的にでも取り入れましょう。先に言及しておくと私は紙をほとんど使わずにデジタル機器メインで勉強をしていましたので、その辺は抵抗がある方もいるかもしれません。また、独自の理論も結構多めだと思うのでそれはどうなんだろう?と思うところはスルーしてください。

なお、私が漢検1級合格に向けて取り組んだ内容や順番は、あびさんやkanjiholicさんと似ています(というか、一部参考にしてます)。併せて参照してください。

1.3 問題形式や配点を把握する

いきなり過去問を解き始めなくてもよいですが、最低限、漢検1級の勉強を本格的に始める前に問題形式や配点をパッと見て確認しておきましょう。大問2の書き取りは40点、大問4の四字熟語は30点もある一方で、熟字訓・当て字は10点しかないなど同じ大問でも重要度に差があります。また、どういう形で出題されるかを把握したうえで勉強するのとそうでないのとでは学習効率が変わってきます。「この熟語は初見では字面から意味が想像しづらいから語選択で出そうだな」「この漢字は音読みが特殊で訓読みも難しいから熟語の読み・一字訓読みで出そうだな」とかそんな感じです。

2.購入したものと評価

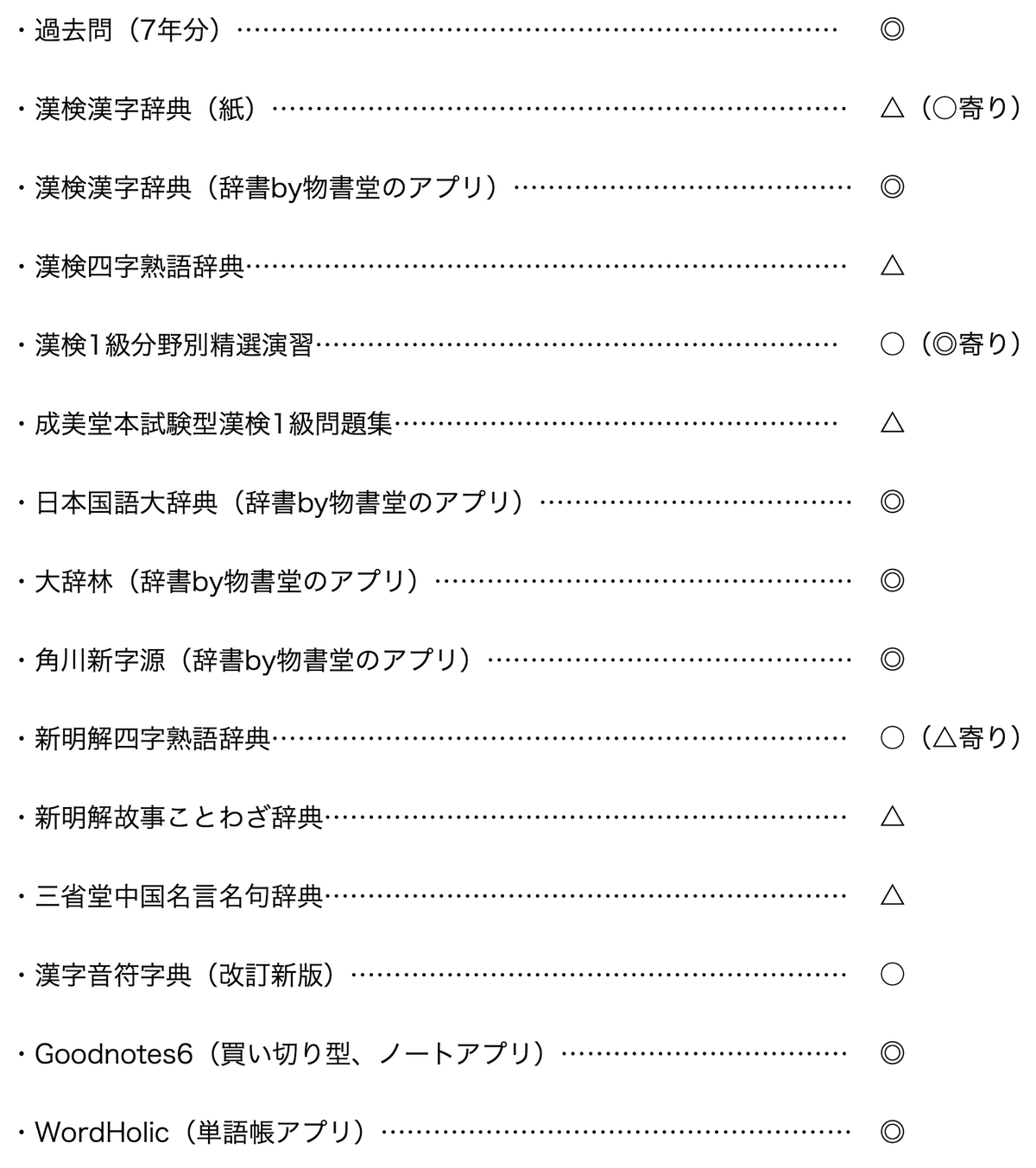

以下が、私が漢検1級のために購入したもののリストです。

合格した今、振り返ってみて「初合格のために役立ったか」という観点でそれぞれの評価もしてみます。

◎:必須だったもの ○:役に立ったもの △:不要だったもの

2.1 ◎:必須だったもの について

過去問はいわずもがな、必須です。国会図書館の複写サービスを利用すれば費用を抑えられますが私は方法を調べて「あっ、面倒臭い」と思ったので全てAmazonでそろえました。最低でも直近5年分は欲しいです。私は7年分そろえました。

辞書は「辞書by物書堂」というiOSアプリを使用していました。ひと言でいえば、神アプリです。これがなければ私は漢検1級に合格できていなかったかもしれません。後述しますが私はiMac、iPad、iPhoneで勉強していて、全てにこのアプリを入れていました。絶対に買いです。iOS機器を持っていない人も漢検のためだけに1つぐらい買うぐらいでもよいレベル。

おすすめする理由は3つありますが、1つ目の理由は検索効率が紙の辞書や漢字ペディアなどと比べて段違いという点です。これが一番大きい理由かもしれません。アプリですのでスマホでサッと起動してサクッと調べられます。特に、調べたい字・熟語が説明文中にあればその部分をなぞることでジャンプできる機能が素晴らしいです。例えば「きょくれい」と検索窓に打って「勖厲」の項目に飛んだ場合、表示されるのは「勖」のページになりますが、そこから「厲」のページに飛びたい場合は「勖厲」の「厲」の部分を指で長押しするだけで飛んでくれます(説明が下手で申し訳ありません)。熟語単位でも同じことができ、例えば「封戸(フコ)」の説明文に「律令制で、食封(ジキフ)の対象となった戸。」とあるところから「食封」の部分を指で選択して長押しすることで、大見出し語の「食封」のページに飛ぶことができたりします。

2つ目の理由は、串刺し検索ができるという点です。複数の辞書を入れていれば、検索窓に文字を入れると持っている辞書全てでの検索結果が一度に表示されます。同じことを紙の辞書でやろうとしたら何十倍もの時間がかかることでしょう。辞書を引くという行為そのものは勉強ではなく作業に過ぎません。漢検1級の勉強においては何千何万回と辞書を引くことになるので、1回1回の作業時間が蓄積していくと紙とアプリで大きな差になります。こういった作業的な部分に時間をかけすぎないことが重要です。

3つ目の理由は、ブックマーク機能が非常に便利だという点です。

自分でフォルダを作って、テーマごとに言葉をストックできます。

私は「辞書by物書堂」には漢検漢字辞典、精選版日本国語大辞典(日国)、大辞林、角川新字源の4つの辞書を入れていました。どれも必須だったと思います。えっ、日国も必須?と思われた方もいるかもしれません。確かに日国にしか載っていない言葉というのは仮に漢検で出たとしても難問枠で、優先度は低めです。しかし、過去問や模試、普段の勉強においても日国にしか載っていない言葉というのはわりと出てくるんですよね。その言葉を調べようと思った時に日国を持っていないと、いちいちコトバンクなどネットで調べることになり、非効率です(そういう言葉はそもそも覚えない、出会っても意味も調べないと割り切るなら買わないのも手ですが…私なら絶対にモヤモヤします)。その言葉を覚えるかどうかはともかくとして、日国を辞書by物書堂に入れておけばその言葉の意味がすぐわかります。よって、個人的には必須にしたいです。「日国は必須」と言うと誤解を招く恐れがあるので改めて正確に言うと、「日国レベルの言葉を完全にマスターしている必要はないが、普段の勉強の効率化のために辞書自体は必須(に近い)」ということです。また、漢検漢字辞典や大辞林、日国のどれにでも載っているような言葉でも、日国の説明はとりわけ詳細でわかりやすいということが多い気がします。

日国を持っていれば大は小を兼ねるから大辞林はいらないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、日国だけだとその言葉が果たして簡単な言葉なのか、それとも日国しか載っていない難しい言葉なのか、どのレベルかがわかりません。よって覚える優先度がつけられません。大辞林を入れていれば、ある言葉を調べた時に大辞林と日国両方に載っている言葉、大辞林には載っていないけど日国には載っている言葉、と区別できるので、基準がつけられます。私はどのレベルの言葉も漢検1級の勉強をしていて出会ったものについては結局覚えたんですが、優先度がわかったうえで覚えるのとそうでないのとでは大違いです。

角川新字源については、これは漢和辞典になりますが漢字自体への理解がより深まるので必須でした。個人的には音読み対策に重宝しました。例えば「曰く(いわく)」の「曰」の音読みは「エツ」ですが、角川新字源を引くと、この場合では「ここに」「さて」という意味の発語の助字として使われており、「越(エツ)」と同じであるということが書かれています。更に「越」のページに飛ぶと、「ここに」という発語の助字の意味では「粤(エツ)」と同じであるとも書かれています。これで「曰=粤=越=エツ(「ここに」「さて」の発語の助字)」と関連付けして覚えることができます。「曰=エツ」と単体で覚えるよりよほど記憶に残りやすいですし、ついでに「粤=エツ」も覚えることができます。この作業は漢検漢字辞典だけではできないことが多いです。

また、私はデジタル機器で勉強していたので、Goodnotes6(ノートアプリ)とWordHolic(単語帳アプリ)は必須でした。この辺りは似たような機能を持つものならそれぞれなんでもよいと思います。紙のノートしか使わないという方はノートアプリは不要です。しかし、単語帳アプリは紙派の方にもぜひおすすめしたいです。使い方は後述します。

2.2 ○:役に立ったもの について

精選演習は1級四字熟語と漢検1級模擬試験倉庫さん(以下、倉庫さん)の1級大見出し語表、1級訓読み表(送り仮名あり/なし両方)を固めたあとに取り組みました。精選演習は漢検公式が出している、平成16年から21〜22年ごろまでの過去問から抜粋して作られたテキストなので取り組む価値大です。基礎の基礎を固めるのに役立ちました。◎の必須に近いかも。

新明解四字熟語辞典は、4回目の受検後(R6ー1後)に本番でこの辞書から2問出たからという理由で購入しました。その2問はどちらも常用四字熟語でしたが、そのうち1つは仏教語だったため、とりあえず仏教語だけをローラーしました。今後、難問枠の四字熟語がここから出る可能性はありますが、初合格に役立ったかといわれると微妙なので△寄りの○です。

漢字音符字典は漢字を同じ音(=音符)で分類した字典で、音読みの勉強の初期に「この漢字の音読みの仲間はなんだろう?」と頭を整理するために重宝しました。例えば、音符「叕」の欄には「畷、輟、錣、綴、啜、歠」が載っており、グループとして捉えると覚えやすいです。

2.3 △:不要だったもの について

漢検漢字辞典は紙とアプリの両方買いましたが、上述したとおり使い勝手という点ではほとんどのケースではアプリに軍配が上がるので、紙の辞書は必須ではないです。辞書さらいをする場合だけは紙のほうがやりやすいですが、必須の作業ではありません。ただ、暇な時にパラパラ紙のほうをめくっていると本番に出そうな知らない言葉に出会えることもあるので、持っていても○。

漢検四字熟語辞典は「四字熟語辞典オンライン」というサイトで意味は調べられるので、持っていなくてもよいです。1級配当の四字熟語も覚えるべきものはすでにネット上で資料として意味も含めてまとまっているので、辞典にマークしたり抽出したりという作業も不要です。ただ、四字熟語に関してはネットで意味を調べるのも辞書を引いて調べるのもかかる時間はあまり変わらない(人によっては辞書のほうが早い)ので、持っていてもよいかと思います。勉強の後期ではあまり使わなくなるとは思いますが。

成美堂本試験型漢検1級問題集は、私は買ったものの全く手をつけませんでしたのでそもそも評価をつけるべきではないかもしれませんが、やっていなくても合格できているので結果、不要と判断しました。問題をざっと見ると近年の難化傾向に合わせようと、ある大問は本試験レベルになっている一方で、ある大問は平成の頃のような簡単な問題ばかりという中途半端な作りになっているような気がします(※個人の感想です)。もちろん取り組めば収穫はあるとは思いますが、市販の問題集に取り組むとしたら勉強の早い段階だと思うので、基礎固めという意味では精選演習だけやればOKではないかな…と。ただ、合格者の中では私のように公式以外の市販の問題集に全く手をつけてないというのは少数派だと思います。

新明解故事ことわざ辞典と中国名言名句辞典は、いずれも大問8の故事・諺対策用ですが初合格のためにという点では不要です。合格を果たしたあとのリピーターが、大問8であと2点(1問分)伸ばすためにさらうための辞典という印象です。後述しますが倉庫さんと漢字逞筆さんの故事・諺の問題だけで本番で8〜9割は取れるのでこの2つの辞典をさらうという作業は不要です。故事・諺を引く用に持っておくならOK。どちらも読み物としては普通に面白いです。

3.合格までに取り組んだ教材と取り組んだ順番

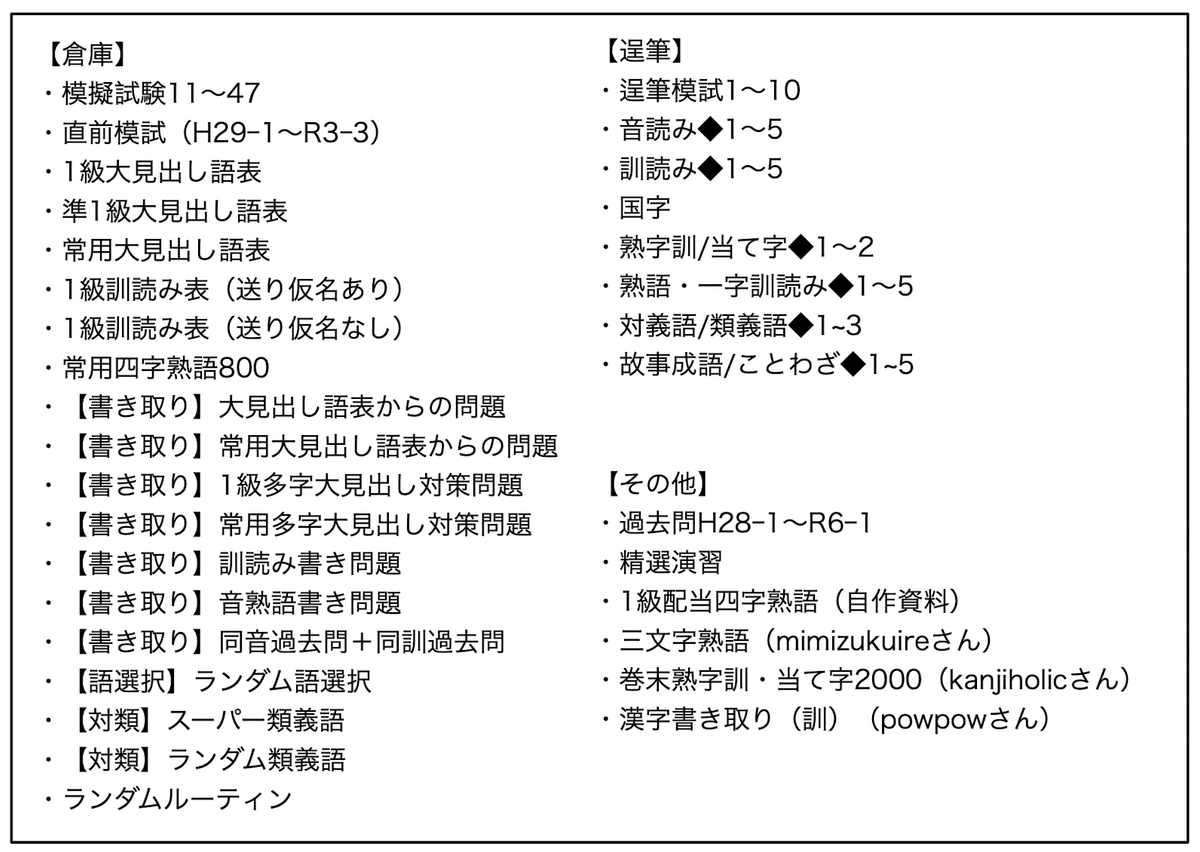

3.1 合格までに取り組んだ教材

以下が私が漢検1級に合格するまでに取り組んだ全ての教材です。

シンプルにひと言でまとめると、

過去問と倉庫さんと逞筆さんを極めれば合格します。

プラスして漢検漢字辞典の大見出し語の語彙増強をすると盤石です。

倉庫さんと逞筆さん以外の有識者の方の資料も私はいくつか使ってますが、基本的には上記の認識で間違いないです。合格点に届いていない方はそもそも上記の資料の中で手をつけていないものがあったり、復習が足りていないという可能性が高いです。特に倉庫さんの資料は私が取り組んだものもほんの一部で、ほかにも役立つ資料がたくさんあります。逞筆さんに関しては、私は四字熟語は完全にノータッチで、当て字の◆3~5も手をつけませんでしたが、全てやってもよいと思います。

すでに他の方の勉強法もご覧になっている方からすると、取り組んだ教材についてはもしかしたら目新しい情報はないかもしれません。そうなんです。最近の漢検1級に合格するために取り組むべき内容はすでに煮詰まりつつあります。最近の初合格者の取り組んでいる内容も似たりよったりで、恐らくそこまで大きな違いはないでしょう。つまり、取り組む内容よりも、どう取り組むかという取り組み方のほうが重要かもしれません。その取り組み方については後述します。

【私と同じように準1級を飛ばして1級に挑戦する方へ】

いきなり1級の勉強を開始して問題ありません。例えば、準1級の問題集として評判の高い「史上最強の漢検マスター準1級問題集(通称・漢マス)」を事前にやるということをしなくても大丈夫です。準1級配当の漢字も、1級漢字を覚えるのと同様に出会ったら覚えていくというスタンスで。

3.2 取り組んだ順番と推奨する順番

私が取り組んだ順番の大まかなものについては

別記事の漢検1級攻略(合格体験記編)をご覧ください。

これを読めば、どれに取り組めばどれくらい点数が取れるのか?の大体の目安になるかと思います。

そのうえで、勉強の流れの一例を提案すると…。

細かく書きましたが、一番最初の「1級四字熟語」を固めたあとに「1級大見出し語表」を固めるという手順だけは強く推奨します。いきなり過去問や問題集を解き始めたところで全くできないと思いますし、各問題のレベルや優先度もわからないでしょうから効率が悪いです。まずは「1級四字熟語」と「1級大見出し語表」で漢検1級の基礎体力をつけましょう。「1級四字熟語」と「1級大見出し語表」に取り組んだあとは上記のフローチャートの順番を多少入れ替えても問題ないかと思います。例えば「1級訓読み表」は量が多くて覚え切るのが苦痛という人もいるかもしれませんので、並行しながら精選演習をやったり、逞筆の音読みを◆1からやってみたり…と好きなものから取り組んでください。

3.3 まずは1級四字熟語から

私も多くの方と同じように1級四字熟語(「〇〇之〇」を除く)から勉強を始めました。後から振り返ってもそれで正解だったなと思います。理由をいくつか列挙すると…

配点が30点と大きい。

決まった範囲を覚えるだけで点数が安定する貴重な得点源。

他の分野にも応用が利き、波及効果がある。

「四字熟語」というもの自体が短すぎず長すぎず、覚えやすい。

私も四字熟語だけは初回の受検から8割得点できて安定していたので、やはり最初に取り組むべきです。配点が大きいのは大問2の書き取りも40点あるので同じですが、こちらは覚える範囲がいわば無限です。一方、四字熟語は決まった範囲を覚えれば得点が安定します。漢検1級において「決まった範囲を覚えれば必ず得点できる」という問題はかなり貴重です。国字や熟字訓・当て字もこれに該当しますが、これらは他分野への波及効果がほとんどありません。そういう意味でも、四字熟語は読み、書き、故事・諺、文章題への波及効果があるので優先度は高いのです(国字に関しては優先度というより、数が少ないので全部覚えて当たり前という感じですね)。

続いて、私が1級四字熟語を覚えるために取り組んだ方法を紹介します。といってもシンプルで、1級配当四字熟語を問題形式にしてまとめた自作資料をGoodnotes6で作ったうえでそれを覚えるまで何周もしました。

900個近くもあるので作成には時間がかかりましたが、1級四字熟語は基本中の基本なので時間をかけてでもこの資料を作る価値はあるだろうと判断して作成しました(当初はのんびり勉強していくつもりだったこともあります)。いつかマークやメモなどを消して奇麗にした状態で一般公開したいですね。私のように自作するのもありですが、時間がかかるのでkanjiholicさんの1級四字熟語868を利用するのも手です。

いきなり全てひらがなの状態から4つの漢字を導き出せる状態に持っていくのは結構大変なので、まずは本番と同じ形式で前後どちらか2つの漢字が見えている状態から残り2つの漢字を導き出せるようになれればよいと思います。というか、私は一度も全てひらがなの状態から4つの漢字を導き出す練習はしていません。それでも本番で問題なく得点はできています。「じゅうばこうそう」→「戎馬倥偬」ではなく「戎馬〇〇」→「戎馬倥偬」または「〇〇倥偬」→「戎馬倥偬」で、「〇〇」がどちらのパターン場合でも導き出せるようにするということですね(〇〇倥偬は「干戈倥偬」もあるので、読み仮名のヒントも添えます)。

「〇〇之〇」系の四字熟語については私は最初は飛ばしていいんじゃないか派です。この形の四字熟語は四字熟語の大問では出題されず、出題されるなら故事・諺で出る可能性がありますが、私の場合は故事・諺をある程度極めたあとで「〇〇之〇」系をさらってみるかと見てみたら、すでにほとんど知っているものでした。つまり1級四字熟語を最初に覚えようとしている段階ではやはり飛ばしても問題なかったということですね。

3.4 1級四字熟語を固めたら、次は1級大見出し語表

次に漢検1級の基礎の基礎、全てのベースとなる「1級大見出し語表」に取り組みます。この表は倉庫さんが「漢検漢字辞典の大見出し語」「二字熟語」「1級配当漢字を含む」「項目内に音読みの記載がある」の条件を満たすものから1346語を選んで載せたもので、極力多くの1級配当漢字に触れられるような設計になっています。勉強の最初の段階で知っておきたい大前提として、漢検漢字辞典の「大見出し語」が基礎・基本です。特に1級配当漢字を含むものは重要度がグッと上がります。膨大な数の「大見出し語」の中から1346語を抽出したものが「1級大見出し語表」です。まずはこの「1級大見出し語表」を読めるし書けるし意味もわかるという状態まで持っていきましょう。この表は熟練のリピーターの方でも試験前には総復習するほど重要なものです。私も何十周したかわかりません。

私の取り組み方としては、1級四字熟語の時と同じように、問題形式にしてGoodnote6でまとめた自作資料をひたすら何周もしました。

具体的な作成方法は、まず下準備としてパソコンで大見出し語表の熟語を漢検漢字辞典(アプリ)で調べながら、Goodnotes6で問題文をページ上部に全部打っておきます。その後、iPadのほうで画面の左にGoodnotes6、右に辞書by物書堂を表示させて、1つずつ言葉を検索して該当ページをページ下部にスクショ→貼り付けしていきます(下準備の段階で大見出し語表の熟語を全てアプリでブックマークしておくと楽です)。

これも1346語もあるので作成に時間はかかりましたが、1級大見出し語表は本当に基礎の基礎なので作ってよかったと思っています。漢検漢字辞典の該当ページをそのまま貼り付けることで、大見出し語表に載っている言葉そのものだけでなくその1級漢字の持つ意味、訓読み、同じ漢字が使われたその他の大見出し語もついでに学べます。この自作資料もぜひ共有したいところですが、漢検漢字辞典のページをそのままスクショして用いているため著作権的に不可能なので残念です。

そんな面倒な作業してられないよ!という方に朗報。こちらもkanjiholicさんが【初学者向け】大見出し語1346語 書き取り練習シートとして公開されているので、ぜひご活用ください。

私がしっかりノートを作ったのは四字熟語と1級大見出し語表、あとは精選演習ぐらいです。間違えた問題を、同じ要領でページ上部に問題文、下部に漢検漢字辞典や他の辞書で答えとなる部分(+関連する知識)の該当ページをスクショして貼りつけるという作業をしていました。これ以降は効率重視で基本的にノート作りはしていません。

取り組んだ内容から取り組み方のほうにちょっと脱線してしまいましたが、また後ほど取り組み方については触れます。

3.5 過去問や模試はいつ取り組む?

模試についてはあまり早い段階で解いても、間違えた箇所が多いと復習が大変で効率が悪いと思いますので、150点ぐらいは取れるぐらいの実力がついてからがよいと思います。といっても解いてみないことには実力がわからないと思いますので大体の参考の目安として、私は模試を解き始めたのが本番(あるいは過去問)で120点ぐらい取れるようになってからで、その時にはすでに模試のほうでは160点前後取れていました。

ちなみに私は模試に関しては倉庫さんと逞筆さんのものしか解いていません。倉庫さんの模擬試験11〜47と直前模試H29〜R3-3、逞筆模試1〜10です。有志の方が作成した模試がネット上にはたくさん存在しますが、まずは倉庫さんと逞筆さんの模試に取り組んだうえで、更にそれらの復習を完璧にしてから取り組むことをオススメします。理由は、私自身は倉庫さんと逞筆さんの模試だけで初合格できているので取り組むのはそれらだけで十分だと考えているというのが大きいです。あとは、作成者によって模試の質にどうしても差が出てしまうということもあります。

過去問についてはいつ解くかは意見が分かれるところではあると思います。私自身は4回目の受検(R6-1)で139点を取ったあとから解き始め、直近7年分を一気に解きました。これはちょっと取り組むのが遅すぎる例かとは思いますが逆にいいタイミングだったのかも?とも今になって思っています。

ここで、いきなりですが私の漢検1級の本番の得点の推移を見ますと…

R6-2で176点で初合格を果たしたわけですが、R6-1の139点からめちゃくちゃ伸びてますよね。これは試験が易化したこともありますが、何よりもこの期間に過去問(直近7年分)を徹底研究したことが大きかったと感じています。倉庫さんや逞筆さんの問題の中には過去問がそのまま含まれていたりするので、問題単位では過去問はある程度解いていたつもりでしたが、実は1回分を本番形式でしっかり時間を計って解くということはそれまでしてきませんでした。本番で140点ぐらいの実力の段階で過去問研究をすることで、より多くを吸収できたのではないか?と感じています。これを勉強初期の段階で同じことをしても、大事なポイントがまだわかっていない状態なので研究が不十分になっていた可能性があります。同じ本を読んでも、子どもの頃に読んだ時と大人になって読んだ時とで感じ方が違うのと似てるかもしれません(?)。とはいえ、私は取り組むのが遅すぎた感もあります。R6-1まではいわば縛りプレイで受検していたようなもので、過去問をしっかり解いていたら第4回まででももっと点数が伸びていたかもしれません。

これを踏まえると、一番いいのは過去問は初受検の前からしっかり取り組んで、一度解いたあとも定期的に研究し直すということかもしれません(フローチャートでは下のほうに置きましたが)。その時の実力で問題に対する感じ方や得られるものが違うと思いますので、一度解いてしまった過去問でも定期的に解き直したりということが必要になると思います。実力試しのために直近の数回分は実力がつくまで取っておくというのも手です。直近の過去問で合格点が取れればかなりの自信になります。

過去問はただ解くだけでなく「研究」しましょう。具体的には四字熟語意味の正解にならなかった選択肢で自分の知らないものがあったら意味を調べ、語選択のダミー選択肢にわからないものがあれば誤答した問題と同じように調べて復習する、などです。読みや書きの問題文自体も味わい深いというか、勉強になります。

合格までに取り組むべき教材と勉強の流れのまとめになりますが、とにかくまずは上記で挙げた資料にひと通り手をつけて定着させることを目標としましょう。ただ、全ての資料をやり終えるには相当な時間がかかりますが、やり終えるまで初受検を控えるというのはおすすめしません。十分な実力がついてから受検したいという気持ちもわかりますが、受検し続けながらのほうがそのつど自分の弱点がわかるため優先して取り組むべき事項がはっきりし、方針を定めやすいです。私も上記の資料をやり終えたのは4回目の受検から5回目の受検で初合格を果たした間の期間でした。個人的な意見としては、受検者の平均得点が毎回90点前後なので本番で100点前後取れる実力がついたら受検してみることをおすすめします。目安としては基本の1級四字熟語、1級大見出し語表を固め、1級訓読み表に手をつけ、精選演習を解き、逞筆さんの各種問題の◆1~2が終わったぐらいの段階です。

現状、点数が伸びないと悩んでいる人も上記の中で定着していない資料やまだ手をつけてない資料があればまずはそれを徹底的にやってみましょう。

4.分野別対策

ここからは分野別に具体的に何をすればいいか、そして取り組む際のポイントをまとめていきます。すでにある程度勉強が進んでいる方はこちらで苦手分野を補強しましょう。

※一部、過去問のネタバレを含みます。

その部分はグレーで着色しますので回避したい方はどうぞ。

4.1 音読み(20点)

→逞筆さんの音読み◆1~5

音読みに関してはやることが明確です。逞筆さんの音読みを極めれば失点は2〜3点に抑えられるでしょう。とはいっても4200問あって大変は大変なんですけどね。◆4と◆5は「高得点志望者向け」となっていますが、近年はこのレベルからバンバン出てますし、最近の初合格者で逞筆さんの音読みの◆4や5をやってないという人はいないんじゃないかというぐらいマストになってます(詳細はkanjiholicさんが分析動画を出しておられます)。

続いて、まずどういう漢字が音読みで出題されやすいかというと、つくり(≒音符)からは推測できないような特殊なものです。特に漢字音符字典でいう「紅一点」というものですね。例を出すと「浹(ショウ)」。これ以外の「峡、挟、狭、侠、莢、篋、頬、鋏」など「夾」の音符を持つものは全て「キョウ」です。こういう仲間外れが狙われがち。また、「筴(キョウ・サク)」も「サク」の音はこの音符からは初見では読めないので狙われがちですね。大見出し語表にある「籌筴(チュウサク)」の「筴」です。

また、象形文字や会意文字など本来音符を持たない字(非表音文字)も初見殺し的な読み方をするものばかりなので狙われやすいです。例えば「盥(カン)」、「孑(ゲツ)」、「毳(ゼイ・セイ)」、「尠(セン)」など。これらの類いはグルーピングができないものが多いので、熟語で覚えるということになります(漢字単体ではなく熟語で覚えるのは基本戦略です)。

あとは「その漢字を使った熟語で一番メジャーな熟語内で使われている読みが実はその漢字のマイナーな読みだったパターン」とかもですね。例えば「吼」。この漢字を使った熟語で一番メジャーなものは「獅子吼(シシク)」だと思いますが、実は「吼」を「ク」読みする熟語はこれぐらいで、「吼号(コウゴウ)」、「吼天子(コウテンシ)」、「吼怒(コウド)」など基本の読みは「コウ」だった…みたいな。「獅子吼」の「吼」だからク!とやると間違えます。基本(メジャー)の読みは何で、例外的(マイナー)な読みは何か?という視点を持つとよいです。「獅子吼」のように「この熟語の時だけこの読み!」というものも結構あります。

具体的な勉強法や意識するポイントですが、特に難しいのは意味による読み分けが発生する漢字です。勉強の最初のうちは意識しなくていいですが、最近の漢検1級では合格ということを考えると避けては通れません。

私は「その読み方をする時の、同じ意味・同じ読みの漢字は何か?」ということを記憶の手掛かりによくしていました。例えば「串」は「セン・カン」の2つの意味による読み分けがあります。「つらぬく、とおす」という意味の時は「セン」、つまり「穿(セン)」と同じ読みになります。そして「なれる」という意味の時は「カン」、つまり「慣(カン)」と同じ読みになります。「串」と「穿」、「慣」を脳内でひも付けるわけですね(ただし「つらぬく」→「貫(カン)」と連想しないように注意)。これができていれば、串殺、串狎、串通、親串…と熟語ごとで読みを覚えなくても正しい音を導き出せるようになります。(ちなみに正解は順にセンサツ、カンコウ、センツウ、シンカン)

もう1つ例を出すと、「枹(ホウ・フ)」。普通に読んだら「ホウ」なので問われるとしたら「フ」の読みのほう。熟語としては「枹鼓(フコ)」ぐらいです。この時、「枹」の意味は太鼓などを打つ棒の「ばち」なので「桴(フ)」と同じ意味です。「桴」はもう見るからに「フ」ですよね。こうして「枹」=「桴」=「フ」とひも付けます。こういう覚え方のよい点は、訓読みにもある程度強くなれるところです。この場合では「枹」=「桴」=「ばち」ですね。先ほどの「串」は表外読みで「串れる=なれる(慣)」の訓読みがありますが、意味による音の読み分けがしっかりできていれば初見でも正解できるでしょう。このようなひも付ける漢字を探すのに、角川新字源(漢和辞典)が役に立ちます。漢検漢字辞典でも(類)マークで漢字が添えられていたりすることも多いですが、冒頭で触れた「曰(エツ)」のように「越」や「粤」を載せてくれていないケースもあります。その場合は漢和辞典で調べてみましょう。

同じ意味、読みの漢字とひも付けるもっとシンプルな例では、「昶(チョウ)」。訓読みは「昶びる(のびる)」ですが、この漢字は「暢(チョウ、のびる)」とほぼ同じなので、これとひも付けると音読みも訓読みも忘れません。このように、「同じ意味・同じ読みの漢字とひも付ける」方法は有効な手段です。

次は記憶術的な話ですが、私がよく使ったのは「同音異義語でひも付ける」というテクニックです。先ほど出てきた「浹(ショウ)」を覚える際には大見出し語表にもある「浹洽(ショウコウ)」の熟語で覚えると思いますが、私は最初どうにもしっくり来ず覚えにくかったです。そこで、同音異義語で同じく大見出し語表にある「昇汞(ショウコウ)」とひも付けて覚えることにしました。「浹洽」を見たら「昇汞」が脳内で浮かぶようにするわけです。同じようにして覚えた熟語の例として、「饕餮(トウテツ)」を「透徹」とひも付け、「俶儻(テキトウ)」を「適当」とひも付けたりしました。

どうしても覚えられないものでしかも熟語が見つからないようなものは、自分で熟語を創作するのもありです。私は「莅」という字を覚える際に音読みが「リ」で訓読みが「のぞむ(臨)」だったので「莅臨(リリン)」という言葉を作りました。これによって音読みと訓読みを一度に覚えられました。同じようにして覚えた漢字は「黹(チ)」です。訓読みが「ぬう(縫)」なので「縫黹(ホウチ)」という言葉を創作しました。更にこれを同音異義語の「放置」とひも付けして、裁縫の家事をサボるみたいなイメージで覚えました。このようにして黹(チ)の音読みも訓読みもばっちり覚えられます。更に、「獮(セン、獮る=かる)」の音読み、訓読みを覚える際には「獮狩(センシュ)」という言葉を創作し、「選手」とひも付け、狩りをするアスリートみたいなイメージで覚えました。このようなものは最終手段的ですが効果は抜群です。

語呂で覚えるのもアリですね。糶糴(チョウテキ)を覚える際に作った「出入りが超適当(チョウテキとう)」はお気に入りです。糴糶と逆で出題されても「出入りの逆だからテキチョウね」とド忘れせず対応できます。

音読み対策とは少し離れますが、ついでに漢検漢字辞典において複数の読み方がある熟語の注意点について触れておきます。漢検漢字辞典では、ある複数の読み方がある熟語についてマイナーな読み方であるのにもかかわらずあたかもその読み方が一番メジャーであるかのような載せ方をしているケースがわりと見受けられます。例えば、「修祓」という単語は「シュウフツ」となっていて、参考として「シュウバツ・シュバツ」とも読むとあります。これだと普通はシュウフツと読むのかなと思いきや、実は一番メジャーな読み方はシュバツです。読み問題で出ればいずれも正解となるので大丈夫ですが、書き問題で「シュバツ」として出された時にシュウフツしか覚えていないと「修祓」を書けない恐れがあります。

同じようなケースとして、本試験の対類で「熾盛」を書かせる問題が出ました。選択肢には「シジョウ」とあり、ここから「熾盛」を導かないといけませんが、漢検漢字辞典では「熾盛」の読みは「シセイ」となっており、参考情報で「シジョウ」とも読むとなっています。しかし、お察しのとおり「シジョウ」読みのほうがメジャーです。

では、その読み方がメジャーかマイナーかをどう判断するかですが、大辞林や日国など他の辞書が役に立ちます。例えば「修祓」で調べると「シュウフツ」「シュウバツ」「シュバツ」と3つとも出てきますが、「シュウフツ」「シュウバツ」のページはいずれも「シュバツ」のページに飛ぶリンクが載ってるのみです。そして、「シュバツ」のページに「修祓」の詳しい説明が載っています。つまり、他の読み方のページに飛ぶリンクが載っている場合はその読み方がマイナーであり、飛んだ先のリンクの読み方がメジャーだということです(※絶対ではありませんが、ほとんどの場合。辞書によって違うこともあるので複数の辞書を見比べて、最終的には自分で調べて判断)。

漢検漢字辞典としてはその読み方がメジャーかマイナーか特に差をつけているつもりはないかもしれませんし、全部のパターンの読みを覚えておけば済む話ですが、やはり「普通はこの読み」というのを知っておくことは大事です。複数の読み方がある熟語に出会った場合は、「一番メジャーな読みはなんだろう?」と調べるとよいでしょう。

4.2 訓読み(10点)

→倉庫さんの1級訓読み表(送り仮名あり/なし)、逞筆さんの訓読み◆1~5

私は訓読みは最後まで苦手意識が取れませんでした。実際、ある程度パターン化している音読みより訓読みは無限にも思えるほどバリエーションがあるので難しいと思います。本番では音読みは20問、訓読みは10問出題されて量は倍の差ですが、経験上、誤答する数としては大体それぞれ同じぐらいになります(なんなら訓読みのほうがたくさん間違えることも…)。

訓読みには漢検漢字字典の第1版から載っている訓読みと、現行の第2版で大量追加されたいわゆる「2版読み」というものがあります。基本的には1版読みが基本の訓読み、2版読みは難しい訓読みという認識です。後者を全てカバーすることはほぼ無理ですし、優先度も高くないので深追い禁物です。基本的には上記の教材に取り組めばOKかと思います。難問枠で常用漢字の表外読みが数問出ることがありますが、逞筆さんの訓読み問題で学習できるほか、集中して対策したければ倉庫さんの常用訓読み表に取り組みましょう。また、倉庫さんでは「訓熟語読み問題」と「表外訓を持つ常用熟語」もおすすめです。

具体的な勉強法としては、「その訓読みの意味で使われている熟語とひも付ける」ことが大切です。例えば「脩い=ながい」を覚える際は、これ単体ではなく「脩竹(シュウチク)」とひも付けて覚えます。そもそも「脩い=ながい」は「竹がすらっと長いこと」限定で使われるものです(ちなみに「修い」も「ながい」です)。このように熟語とひも付けて覚えれば記憶に定着しやすいというのもありますし、「熟語の読み・一字訓読み」の大問の得点力アップにもつながります。「造詣」→「造る=詣る=いたる」などは表外読みが一気に2つ覚えられてよいですね。

また、文語体(終止形)→口語体の変換も知っておかないと解けない訓読み問題も多いのであらかじめ慣れておきたいです。例えば「〜う」→「〜いる」or「〜える」、「〜ゆ」→「〜いる」or「〜える」、「〜る」→「〜りる」or「〜れる」などです。解き方の例としては…

・「徇う」→「徇いる」or「徇える」→となえる→となう

・「讐ゆ」→「讐いる」or「讐える」→むくいる→むくゆ

・「羸る」→「羸りる」or「羸れる」→つかれる→つかる など。

特に「徇う」は「徇う(したがう)」の場合もあり、文脈や活用の仕方により判断が必要なのでこういうのは狙われやすいですね。訓読みを見たら一度「文語体か?」と疑って変換してみるのがよいでしょう。

4.3 書き取り(40点)

→倉庫さんの書き取り系記事をできるだけ解く、大見出し語の語彙を増やす、powpowさんの漢字書き取り(訓)の資料に取り組む

知っておきたい重要なポイントは、この書き取りの大問は基本的に大見出し語から出るということ。例えばR6-2では国字を除いた18問のうち、大見出し語から13問出ました。また、大見出し語としてそのまま記載がない5問のうち2問も大見出し語の知識があれば解けるものでした。大見出し語でないものが出題された場合は難問枠であることが多いです。書き取りの点数を伸ばしたければ、大見出し語を固めるということが重要です。あまり強調されることがない気がしますが、書き取りは40点も配点があるのでここで最低8割(32点)、できれば9割(36点)得点できると強いです。ほかの大問で4点稼ごうと思ったら大変ですからね。既述のとおり大見出し語が出題の中心なので、言い換えれば基本的な問題がたくさん出るということで、得点力も伸ばしやすいほうかと思います。目標9割で。

具体的な対策としては、倉庫さんの書き取り系記事をできるだけたくさん解きましょう。私が取り組んだものは「3.1 合格までに取り組んだ教材」にあるとおりですが、これは倉庫さんの資料の中ではほんの一部で、私が取り組んでいないものもたくさんあります。また、基礎の基礎である大見出し語表を固めることはもちろんのこと、そこから派生して大見出し語の語彙を貪欲に増やしていくことが重要です。書き取り対策という点でいうと倉庫さんの3つの大見出し語表(1級、準1級、常用)だけでは足りません。私の場合は、倉庫さんの大見出し語表に載っている熟語と漢検漢字辞典の同じページに載っている熟語から優先的に覚えていきました。インスピさんや毘藍婆さんなど1級リピーターの方が独自にまとめた大見出し語表で語彙を増やしていくというのもありですが、私はそこまでやる余裕はなくざっと目を通して重要そうなものだけ覚える程度でした。

そして、訓読みの書きが必ず5問ほど出題されるので訓読みの書き対策は必須です。最近は最初の2〜3問が訓読みの書きというのがトレンド。倉庫さんの大見出し語表などは熟語のみがまとめてあり、また1級訓読み表なども読み問題を想定したものになっているので、訓読みの書きというのは対策が手薄な状態になっている人が多いかと思います。おすすめは倉庫さんの「訓読み書き問題」と、それからpowpowさん(@powpowchun)の「漢字書き取り(訓)」という資料です。「日常的によく使う言葉だけど、漢字で書くとなると浮かばない」というものがよく狙われがちです。例えば「立ちハダかる」、「ワルビれる」、「タマゲる」、「バラマく」など。

また、同音(同訓)異義語もほぼ必ず出るので対策必須です。私のおすすめは大見出し語表にある熟語を幹として、そこから枝葉のように同音異義語をさらっていく手法です。同音異義語も基本的には大見出し語から出るので、この方法は有効です。例えば、1級大見出し語表に「浩瀚」がありますが、辞書アプリで「こうかん」を検索すると後患、交驩、向寒、巷間、校勘、降鑑、槓杆…とたくさん出てきます。書き取りに出そうなものはまとめて覚えましょう。とりあえずは大見出し語だけ固めればよいかと思います。大見出し語の同音異義語が1つもない場合は、大辞林や日国などの同音異義語をパッと見て重要そうなものがあれば拾ってみるのもありですがここまでやり出すと量が膨大になるので優先度低め。(例:「倡優(大見出し語)」、「尚友(大見出し語外)」、「消憂(大見出し語外)」)

書き取り対策の取り組み方として重要なポイントを1つ。それは、「実際に出題される形、つまり問題文を意識して覚える」ということです。どういうことかというと、倉庫さんの大見出し語表の言葉を最初に覚える際は「読み」と「意味」が見えている状態で漢字が書けるようにするという学習をまずすると思いますが、それだけでは大問2の書き取りの問題文の形で出題された場合に書けない可能性があるということです。例えば…

問題1:【タイトウ】…①のどかなさま。②のびのびとしたさま。

問題2:【タイトウ】として流れる大河。

正解:駘蕩(どちらも)

問題1:【ハンカン】…込み入ったこととあっさりしていること。

問題2:【ハンカン】宜しきを得ない文章。

正解:繁簡(どちらも)

同じ答えですが、問題1は解けても問題2になると解けないという方もいるのではないでしょうか。実際には問題2の形で出されるわけなので、その言葉がどういう文脈で使われるか、どういう言葉を前後に伴いやすいかということを把握しておくのも大事です。そのためには用例が多く載っている大辞林や日国があると便利です。漢検漢字辞典に例文が載っていればそれが最重要なので、それをそのまま例文として覚えましょう。私は新たに大見出し語を覚える際は問題文の形にして、単語帳に入れて学習しています。例えば「貨殖(カショク)」は『【カショク】…財産を増やすこと』という問題ではなく、漢検漢字辞典に載っている用例をそのまま拝借して『【カショク】の才で財を成す』という問題文で覚えます。英語の参考書のDUO3.0のように英単語を英文の中で覚えるのに似てますね。この方法で言葉を覚えると、文章題の書き取りでも生きてきます。逆に語選択に出そうな言葉はこの方法で問題を作る必要はなく、読みと意味から漢字が導き出せればOKです。

国字は早めに覚え切って4点分は絶対に落とさないようにしましょう。案外熟練のリピーターでも落とすことがあるので要注意です。私はいつも試験当日の朝にバーッと10分ぐらいで確認していました。

あと、書き取り対策として「大問1の読みで出た問題を読めるだけでなく書けるようにする」というものがありますが、これには私は懐疑的です。これを信じて全ての読み問題を書けるようにしている人がいますが、書き対策としてはかなり非効率だと思います。ひと昔前の平成の頃の問題ならいざ知らず、現在の大問1で出題されるものは読みでしか出ないものが多く、それらは読めさえすればよくて、書けるようになる必要はありません。もちろん書けなくてはいけないものも一部あります。その境界線は何かというと、それが大見出し語か否かです。この基準を意識して、読み問題の中でも大見出し語だけは書けるようにと対策するのならばありですが基本的にはやらなくていい作業です。これは賛否分かれるかもしれませんね。ただ、私はこういう作業は一切やっていませんが最新回のR6-2書き取りでは36点取れました。

4.4 語選択(10点)

→倉庫さんのランダム語選択、語選択に出そうな語彙収集

語選択は語彙力の勝負です…というのはそのとおりなんですが、それを言ってしまったら全ての大問がそうではあります。この大問も明確な対策・勉強法がありますので私が取った方法をご紹介します。ちなみに私は過去5回の受検で語選択に関しては0点→2点→6点→8点→10点という経過をたどっているのである程度信用していただければと思います。

まず必須なのが倉庫さんのランダム語選択。現在はランダムミニ模試(分野別)に引き継がれているそうですが、倉庫さんの資料の中にランダム語選択のExcelデータがあるので、私は一覧をまとめて単語帳に入れて勉強しました。全部で1499語あります。これらをまずは反復しましょう。取り組む時期はある程度、基礎が出来上がった勉強の中期〜後期がいいでしょうね。

あとは「語選択に出そうな語彙の収集」です。「語選択に出そうな」というのがポイント。どういうものが語選択に出そうかというと、個人的な感覚になりますが「字面からは初見では意味が取りづらいもの」ですね。漢検漢字辞典でいうと、語句の意味の後ろに(参考)や(故事)、(由来)など追加の説明がついているものです。例を挙げると…

・[繡腸]:文才や歌才などに恵まれていること。また、豊かな詩情。

(参考)「にしきの心」の意。

・[圭復]:もらった手紙を繰り返し読むこと。

(故事)孔子の門人の南容が、『詩経』にある白圭の詩句を何度も繰り返し読んだ故事から。

・[汗青]:史料、記録の別称。また、歴史。

(参考)古代中国で、青竹を火に炙って油を取り去ったものに文字を書いたということから。

・[絳帳]:師の席。学者の書斎。

(故事)後漢の大儒、馬融が、赤い帳を巡らし、その前に生徒をおいて教えた故事から。

こんな感じです。あくまでそういうものが出がちという傾向ですがなんとなくイメージできたでしょうか。こういう類いの言葉に出会ったら、私は単語帳アプリの「語選択フォルダ」に入れていました。ランダム語選択の1499問を合わせると合計で2050語ほど。ただ闇雲に知らない語彙を収集すればいいというわけではなく、自分の感覚でいいので「これ、出そうだな」と嗅覚を働かせるのが大事です。

では、肝心のこういう言葉とどうやって出会うか?という点について。辞書をローラーして積極的に拾いに行く方法もありますが、初合格を目指すチャレンジャーにはおすすめしません。普段行う必須の勉強、例えば四字熟語や故事・諺の勉強をしている時にも語選択候補になり得る言葉には出会えます。四字熟語の例でいうと、四字熟語は二字熟語+二字熟語で構成されているパターンが多いですが、それぞれ辞書で見出しとして立項されているようならば意味をチェックして、重要そうならそれら単体でも書けるようにすることが大事です。例えば、常用四字熟語で「流連荒亡」というのがありますが、「流連」も「荒亡」もそれぞれ語選択候補になり得る熟語です。

最近では「肉袒負荊」の「負荊」が語選択に出ました。「自分の罪を深くわびること」という意味で、これは大見出し語ではありますが説明欄に(参考)がつくなどパッと見では意味が取れない熟語です。「肉袒負荊」は書けるのに「負荊」は書けなかった…という人も結構いたようです。

また、故事・諺の例でいうと「丙丁(ヘイテイ)に付す」(=焼き捨てること、火にくべること)というものが逞筆さんの◆5にありますが、これは「丙丁」単体でも「(五行の第二、火のことから転じて)火の異称。また、火事。」と辞書に載っているので語選択で出る可能性があります。

ほかにも対類や文章題の中で見かけた言葉など、他分野の勉強中にも私はこういった語選択候補になり得る熟語はどんどん拾っていきました。アンテナは常に張っておきましょう。

それから私がやったこととしては、コトバンクで「転じて」と検索して検索結果から語彙をローラーしていく作業です。どのようなものを拾ったかというと…

【凍梨(とうり)】:霜に凍ってしぼんだ梨。また、その梨のように衰えしぼんでシミの出た老人の皮膚を例えていう。転じて、老人。

このようなものが拾えます。ほかにも「たとえ」「異称」「異名」とかでローラーするのもいいかもしれませんね。現時点で300語ぐらい拾いましたが初合格に寄与したかという点では怪しいのでここまでは初合格の段階ではしなくてよいと思います。

また、既述のとおり過去問研究も重要です。正解とならなかったダミー選択肢に知らないものがあれば押さえておくのはもちろんのこと、どのような熟語が選択肢として出題されているのか、肌感覚でつかむことも大切です。

4.5 四字熟語(30点)

→1級四字熟語868+常用四字熟語800(+α 逞筆さんの四字熟語問題)

まず四字熟語の書き取り(20点)について、基本の出題構成としては1級四字熟語868から8問、常用四字熟語800や1級四字熟語868の表にない1級配当四字熟語から2問という形です。難化した場合はこの割合が変化して7:3や6:4になったりします。基本的には1級四字熟語868と常用四字熟語800をしっかり押さえていれば8割〜満点が可能です。ひと昔前でしたら常用四字熟語800は余力がある人だけやればOKみたいな位置付けでしたが最近ではほぼ必須になってきているかと思います。なんせ高い確率でここから1〜2問毎回出ますからね。800覚えるだけで2〜4点積み増しできるならやらない理由がないです。上記2つの資料に載っていないものが出た場合は難問となります。初合格という点ではそこまではカバーしなくてよいのではないかと思います。私は新明解四字熟語辞典の仏教語をさらったりしましたが、出たとしても本番数回に1回ぐらいだと思うのでコスパは低いです。

次に四字熟語の意味(10点)についてですが、私は特段対策はしませんでした。ただ、同じ1級配当四字熟語でも意味で問われやすいものは存在するので、そういうものは意識して覚えました。語選択の項目でも説明したような、「パッと見では意味が取りづらいもの」です。しっかり対策したいのであれば逞筆さんの四字熟語意味の全833問をおすすめします。また、最近の傾向としては「意味がしっかり取れているか」というより「正しく読めるか」という音読み問題の性格が強くなってきている気がします。仏教語の四字熟語は読みが特殊なものも多いので、狙われやすいです。

最近では「烏瑟膩沙(うしつにしゃ)」の「膩沙(にしゃ)」や「廓然無聖(かくねんむしょう)」の「廓然(かくねん)」。いずれも仏教語。

意味は取れても音読みで間違えるというケースが多いです。

4.6 熟字訓・当て字(10点)

→kanjiholic巻末熟字訓・当て字2000 or 逞筆熟字訓・当て字◆1~2

私はここが一番苦手というか最後まで好きになれない分野で、結局完成しないまま合格してしまいました。ただ、やることは明確でkanjiholicさんの巻末熟字訓・当て字2000を覚えればOKです。ただ、いきなり2000語を全部覚えるのは大変なので、重要度の高い過去問から優先的に覚えましょう。それは逞筆さんの熟字訓・当て字の◆1の459問でさらえます。なんならこれだけ覚えても6〜7点取れたり結構いい勝負できる回もあると思います。私はというと逞筆さんの◆1は完璧にして、◆2を6割ぐらい覚え、その後、kanjiholicさんの巻末熟字訓・当て字2000語がいいといううわさを聞いたので1500語ほど覚えてという、範囲も重複していてかなり中途半端な仕上がりでしたが直近2回の本番でどちらも8点取れています。理屈で覚えられないものも多いので私のようにしんどい人はしんどいと思います。覚え方はこちらのサイトなどを参考にするとよいかと。またはkanjiholicさんの動画をひたすら回すのも有効かと思います。よく優先度が低いといわれる分野ですが、決まった範囲を覚えてしまえばそれで終わりの分野ではあります。ただ、私は覚えるのが苦痛だったので完璧には仕上げていません。それでも本番で8点は取れているので、この分野だけはもししんどいなら頑張りすぎなくてもよいのではないか…と思います。私は巻末の2000語のうちなかなか覚えられない500語を必死に覚えるよりはほかの分野に注力したほうが点数が伸びると割り切ってR6-2は臨みましたが正解でした。

4.7 熟語の読み・一字訓読み(10点)

→逞筆さんの熟語・一字訓読み◆1~5

私はこの分野は、というよりこの「熟語と訓読みを対応させて勉強する」というメソッドは漢字を学習するうえでとても重要だと考えています。個人的に好きな大問です。音読みと訓読みの学習が進んでいればいつの間にか得点できるようになっているという大問ではありますが、逞筆さんの熟語・一字訓読み◆1~5もぜひ解くことをおすすめします。この大問の対策になるのはもちろん、総合的な音読み・訓読みの力がグッとつくと思います。

この分野でどのようなものが出題されやすいかというと、音読みと訓読みのどちらも難しい漢字だったり、意味による読み分けがある漢字ですね。音読みと訓読みのどちらも難しい漢字の例としては「泓」。音読みは「コウ」っぽいですが「オウ」で、「泓い」の訓読みは「ひろい」っぽいですが「ふかい(きよい)」です。こういうものは出題者心理として出したくなると思います。意味による読み分けの例としては「頌繋ー頌やか」。「頌」は「ショウ」と読むことが多いですが、「ゆるやか」という意味の場合は「ヨウ(≒容)」となります。よって、答えは「ようけい ー ゆるやか」です。意味による読み分けがある漢字は、音読みの大問以上に訓読みが明確に指定できる分、この大問においては出題されやすいと思います。

4.8 対義語・類義語(20点)

→倉庫さんのランダム類義語、スーパー類義語、逞筆さんの対類◆1~3

個人的に一番難しいというか、得点を安定させるのが難しい大問なのではないかと思います。四字熟語の書き取りや熟字訓・当て字、故事・諺などはある決まった範囲を覚えるだけで得点が安定しますが、対類だけは本番で思考力が問われます。正解となる語彙を知っていても正しい場所に正しい漢字で当てはめられないということは往々にして起こります。私自身も合格した回でやっと16点取れましたが、それまでは最高でも12点と停滞していました。

私はまず逞筆さんの対類◆1~3に取り組んだ後、倉庫さんのランダム類義語の一覧を単語帳に入れて覚えました。スーパー類義語(1~24)も解きました。対類はとにかくたくさんの問題を解いて、対義語の取り方のパターンだったり、頻出する類義語の概念(「美人」「月」「太陽」「銭」「手紙」「武器」「ご馳走」「仲が良い」「仲が悪い」「添削」「皇居」「手本」「人民」など)を学んだり、推測力を身につけることが肝要です。特に上記で挙げたような大きくグループ化できるような類義語の概念はまとめて覚えるのもありですね。それぞれでよく使われる漢字が肌感覚でわかると思います。例えば「皇居」を表す熟語では「闕」、「紫」、「禁」、「宮」、「宸」が入りがち、など。これが頭に入っていると、選択肢を見た時にパッとひらめきやすかったりします。

また、新しい言葉に出会った際にその言葉の「対義語・類義語」はないか?と常に考えてみることも大切です。すでに知っている言葉と対義語・類義語という概念でひも付けることで、理解が深まります。結局、対類の大問というのも、言葉の理解を深めるうえで効果的かつ重要な概念なので出題されているわけです。

対類は特に言葉の意味を厳密にしっかり理解しているかシビアに問われます。ほかの大問ではなんとなくで覚えていても正答できたりしますが、対類では痛い目を見ます。自己採点をしていても、いかに自分があいまいに意味を覚えているか気付かされることが多い大問です。例えば私は「追蹤(①あとを追いかけること≒追跡、②過去を思い出すこと)」の意味を「追従=ツイジュウ(人に付き従うこと、人の言うままに行うこと)」と勘違いして覚えていたのを対類を解いていて気付きました。問題側の言葉も解答側の熟語も、どちらもしっかり意味が取れていないと正答できませんのでやはり難しい大問です。

私は合格した今でも倉庫さんのランダムルーティンで類義語と語選択は毎日解いています。こちらも手軽に取り組めるので習慣にするのをおすすめします。

4.9 故事成語・諺(20点)

→逞筆さんの故事成語・諺◆1~5、倉庫さんの故事成語・諺系資料

この大問は対類とは違って、一度極めてしまえば安定する分野です。言ってしまえば基本的には覚えるだけだからです(本番で初見のものに出会った時のみ推測力が必要になりますが)。逞筆さんの故事成語・諺を完璧にすれば8~9割得点できます。プラスアルファで倉庫さんの故事成語・諺の資料をやってみるのもよいでしょう。

覚え方のポイントとしては、これはあまりにも効率を重視しすぎですし結構邪道なのでぜひまねしてほしいとは言いづらいのですが、「必ずしも故事成語・諺の文全体の意味を覚える必要はない」ということです。例えば「デデムシが日和を知る」は「自分の身分や立場をわきまえないで振る舞うことのたとえ」ですが、この意味を知らなくても「デデムシ」が書ければ正答できるので、実質「デデムシ」単体の書き取り問題と変わりません。このように同音(同訓)異義語が存在せず、問題部分単体だけを見ても答えが1つに定まってしまうものは、意味を知らなくても正答できるのです。そうでなくても、極論、問題を見て漢字が思い浮かぶ状態にできるのであれば1つも意味を覚える必要はありません。しかし、実際は全てを丸暗記で覚えるのは難しいので「故事成語・諺の意味を覚えていたほうが正解部分の記憶の助けになるものは覚える」というスタンスでよいです。例えば、「キカイの刑」の正解は「棄灰」ですが、「キカイ」そのものが同音異義語がたくさんあるうえに、正解の「棄灰」自体は辞書に熟語として見出しがある言葉ではないので、文全体の意味を知っていないとまず思いつけませんし、丸暗記で覚えても忘れがちです。こういうものは意味も含めてしっかり覚えましょう。ちなみに、「道に灰を捨てた者を処罰する過酷な刑の意から、厳しすぎる刑罰のたとえ」です。

逞筆さんの問題だけでも2390問もあり、故事成語・諺の全ての意味までカバーしようとすると結構大変なので、これも1つの方法として捉えていただければと思います。

また、私がやっていたこととしては、答えが人名や固有名詞のものはまとめて抽出して覚えていました。「盧生の夢」「呂翁の枕」「宋襄の仁」など、初見殺しで、知らなければ推測でも解きようがないものですね。こういう類いのものは本試験では出づらいとされていますが、最近の本試験で出た例がありますので優先度は下がるかもしれませんがスルーもできません。逞筆さんの問題群の中にも多数ありますが、私はこういう系はいったんスルーして、ひとまとめにして勉強の後期に集中的に覚えました(熟字訓・当て字を覚える作業に似ているのでいまだに少し苦手です)。

4.10 文章題(30点)

→過去問や模試、倉庫さんの「文章題」カテゴリの記事を解いて実戦感覚を養う

対類と並んで、点数が安定しない大問かと思います。私が初合格を果たしたR6-2の文章題は近年まれにみる簡単さで、なんと満点が取れました。それまで過去問や模試を80本以上解いてきて一度も満点なんて取ったことなかったにもかかわらず。その一方で直前に解いた過去問では書き取りで10点しか取れない回もありました。つまり、問題の難易度に得点が大きく左右されがちです。読みのほうは8〜10点で安定するのですが、ぶれ幅が大きいのは書きですね。特効薬はありませんが、とにかくたくさんの問題を解いて文章題特有の問題・解き方に慣れましょう。以下、箇条書きで注意点を。

・誤答した問題は、どう推測すれば正答できたかを考える

→特に書きは前後の文章を読んで類推で解くような問題が多いため、どういう思考をたどれば正答できたかを考えてみましょう。その言葉そのものを知らなければ無理だったなという場合は、コロケーション(語と語のつながり)を意識して学習しましょう。

・「(漢字一字の音読み)する」の書き取りなど文章題特有の問題を対策する

→文章題の書き取りでは大問2では出ないようなタイプの問題も出ます。例の1つが「(漢字一字の音読み)する」です。「卜(ボク)する」「沖(チュウ)する」「聘(ヘイ)する」などですね。倉庫さんの記事で対策可能です。

・訓読みで答えるべきか、音読みで答えるべきか考える

→大問1の読みとは違って、文章題の読みは音読みか訓読みか指定されていません。よって、自分で判断する必要があります。何も考えず音読みで答えたら実は訓読みで答えるのが正解だった(あるいはその逆)ということはよくあります。どうやって判断するかはケース・バイ・ケースで難しいところですが、例えば音読みの問題にしてはあまりにも簡単では…?という場合は訓読みを疑ってみるとよいでしょう。

最近の本番の例では「手匣」の読みです。「てばこ」と訓読みするのが正解で、「シュコウ」は不正解とされました(私を含め「シュコウ」と書いた人が多数でした)。ちなみに出典は幸田露伴の『新浦島』です。そう、「玉手箱」の「手箱」でした。出典まで目を通していれば気付けたかもしれません。このように文章の出典もヒントになり得るので確認するようにしましょう。

5.勉強の全体的な取り組み方

ここまで分野別の対策を見てきましたが、ここからは私が全体的に漢検1級の勉強にどのように取り組んだのかという方法論的なところをご紹介していきます。この部分は勉強内容以上に人によって千差万別です。よくないやり方をしていると、せっかく取り組んでいる教材・内容は正しいのに合格まで回り道をしてしまう可能性があります。私の取り組み方も唯一無二の正解というわけではなくあくまで1つの例ですが、参考にしていただければと思います。「3.合格までに取り組んだ教材と取り組んだ順番」の項目より大事かもしれません。

5.1 紙派?デジタル派?

前述したように、私はほとんどデジタルで勉強していました。具体的にはiMac、iPad、iPhoneです。Goodnotes6や辞書by物書堂のデータは簡単にデバイス間で同期されるのでどこでも勉強ができて便利でした。何か資料や単語帳のデータを作る時はiMacで、机に向かう時間がある時はiPadで主にGoodnote6を用いて勉強し、移動中などスキマ時間ではiPhoneで単語帳アプリのWordholicを回したりと使い分けていました。紙はほとんど使うことなく、過去問や模試を実際に時間を計って解く時のみ、実際の解答用紙を用いて解いていました。

紙主体で取り組むか、デジタル主体で取り組むかは正直好みだと思います。デジタルだとなぜか全く頭に入ってこないという人もいるでしょうし、一概にどちらを主体にして取り組むほうがよいとは言えません。直観的に自分に合っているものを選びましょう。もちろん勉強内容によって紙とデジタルを使い分けるのもありです。

5.2 書いて覚えることだけにこだわるのは危険

偏見かもしれませんが漢字が好きな人は文字を書くこと自体も好きということが多い気がします(ちなみに私は字が汚く、かつ面倒臭がりなので書くのは嫌いです…)。更に漢検は記述式の試験ということもあって、書いて覚えることを基本にしているチャレンジャーも多いと思います。

書いて覚える行為自体は否定しませんが、それ「だけ」にこだわってなんでもかんでも書いて覚えるという姿勢は危険です。単に非効率ということもありますし、取り組み方によっては勉強になってないケースすらあります。漢検1級は範囲が広く覚える量が膨大なため、いくら記述式の試験といえど全てを書いて覚えていたらいくら時間があっても足りません。特に伸び悩んでいる人に書いて覚えることにこだわっている人が多いような気がします。ノートにびっしり漢字を書いて勉強した成果を写真で撮ってXにアップしたり…というのもよく見ますね。確かに勉強した成果物としてはわかりやすく可視化されているので本人は満足度が高いかもしれませんし、勉強しないよりは100倍マシです。しかし、やはり非効率と言わざるを得ません。もちろん、私はなんでも書いて覚えてるけどこんなに点数を取ってるよ?という方も中にはいるとは思いますので絶対やめたほうがいいとまでは言えませんが…。非効率さを量でカバーしているというケースも多いと思います。私も非効率だとわかっていながらあえて非効率的な作業をしていた時期もあるので人のことは言えませんが、合格一歩手前まで実力がついてくる頃には復習する量も膨大になっていることでしょうし、どうしても効率を考えないといけません。

書いて覚える勉強でこれはよくないと断言できる代表例は、元々ある資料やテキストを見ながら写経のように書き写す行為です。思い出しながら書き殴っているのではなく、ノートに奇麗にまとめ直しているようなイメージですね。例えばテキストや資料に載っている四字熟語とその意味まで全部手書きで書き写していくというようなもの。なぜよくないかというと時間がかかりすぎますし、脳への負荷が少ないためあまり勉強になっていません。それでも手を動かすとなんだか勉強した気になってしまうので余計たちが悪いです。それをするならば、最初から問題形式になっている四字熟語のリストを用意して、頭の中で漢字を思い出し、意味も脳内でイメージしてから、合っているかどうか確認するということをやったほうが早いですし、脳への負荷もかかります。

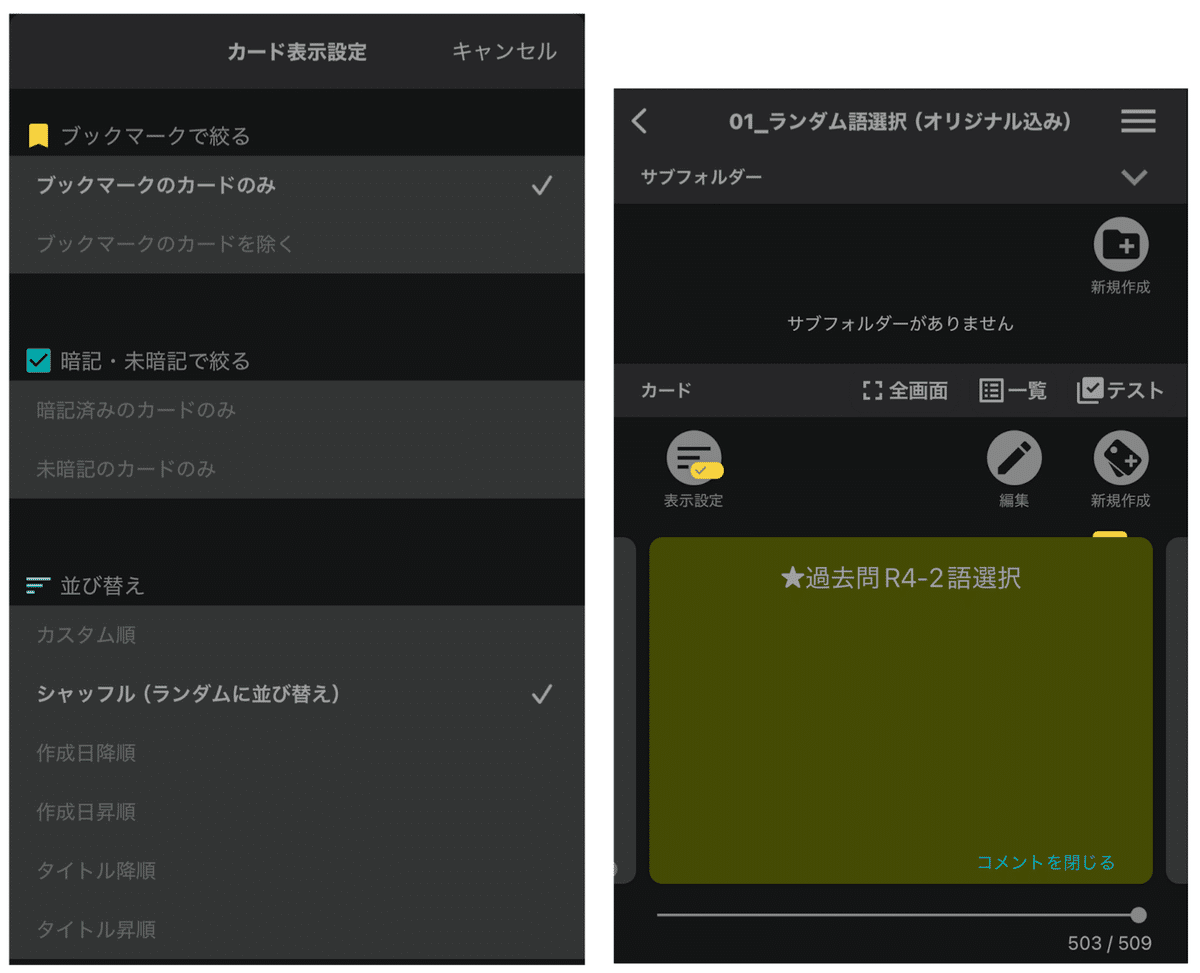

書いて覚えないということは読んで覚えるのか?というとそれも少し違います。ノートをただ眺めていても頭を能動的に使っていないので学習効果は低いです。ではどうしているかというと、先ほどの例で挙げたように問題を頭の中で解く→答えを確認する…という繰り返しです。逞筆さんの問題や、単語帳アプリのように一問一答形式のものが適しています(ただし、過去問や模試、本番形式の形の対類の問題など一問ごとに答えが確認できないものと、書き取り系の問題に関しては、私は書いて解いていました)。

写経に比べれば、問題を解くという方法は脳に負荷がかかるので、脳内ではなく書いて解いたとしても効果はあります。なんなら、1問単位で見た場合は書いて覚えたほうが触覚・視覚・聴覚を使っているので脳内で解くよりも効果が高いかもしれません。しかし、それを何千問もやるとなるとやはり時間がかかりすぎます。それならば、脳内でパッパッと進めていき、何周もしたほうが結局は覚えられます。

(補足)ただ、それをするために必要な前段階の「問題を用意する」というのは作業的な部分になりますので、なるべくならあまり時間をかけずにやりたいです。倉庫さんや逞筆さんのように問題が用意されていればよいですが、単語帳などは自分で作ることになります。単語帳アプリを使った勉強法はこのあとの項目でご紹介します。

特に社会人は机に向かう時間を確保するのも難しいという人もいると思います。そうなると、書いて覚えることしかできない人は勉強時間が必然的に少なくなってしまいます。脳内で解く方法に慣れれば、机に向かっていなくとも通勤中、料理中、風呂、トイレなどスキマ時間で勉強することが可能です。ちなみに私は勉強の後期には過去問や模試を時間を計って解く時以外はほとんどスマホを見て勉強していました。

ここまで「書いて覚えることにこだわるのは危険」という話をしてきましたが、1つ注意点としては、あまりに書かなすぎると特に形が複雑な1級配当漢字の字形を忘れてしまうという点です。私は自分の中で字形が不安な漢字リストを作って、定期的に確認するようにしていました。バーッと目視だけで確認することもありましたし、この時ばかりは体に染み込ませるイメージで書き殴ったりすることもありました。また、過去問や模試を解いた際には字形までしっかり確認して答え合わせをしていました。漢検はマーク式ではなくて記述式の試験なので、本番では書くことが求められます。普段の勉強は頭の中で解くことを主体にしても、字形を忘れない程度に書くということも怠らないようにしましょう。

5.3 各教材の取り組み方(Goodnotes6)

倉庫さんや逞筆さんなどの各種資料は、

全てPDFにしてGoodnotes6に入れていました。

逞筆さんの問題は、間違えた問題に★マークをつけて、もう一度間違えた問題は更に★を○で囲み、解けたら上から✔マークをつけるというやり方をしていました。もう絶対に二度と間違えないだろうというものはマークを全て消してOKマークを書いたり。周回する時は初見で解けたものやOKマークのものは飛ばして解き直していました。解き方としては、上述のように基本的には脳内で解いて答えを確認します。何度も間違えてしまうもののみ、体に染み込ませるイメージで書いたりすることはありました。何か月後には一度解けたものも忘れている可能性があるので、どこかのタイミングでマーク関係なしに全て解き直したりはしていました。結構ごちゃごちゃマークしたりしてますがちょっと過剰ですしあまり意味はないですね。基本的には解けなかったものに目印をつける程度でよいと思います。ただ、Goodnotes6には下の画像のようなスタンプ機能があるので見た目ほどマークするのに時間はかかってません。

倉庫さんの書き取り系資料などは、書き取り専用ページを作成しておき、下の画像のようにGoodnotes6を二窓にして解いていました。書いた文字を消しゴムで消すのも簡単でページを何度も再利用できて便利です。

5.4 単語帳アプリの活用

デジタル派の方にはもちろん、紙派の方にもぜひおすすめしたいのがスマホに入れて使う単語帳アプリです。スキマ時間で手軽に勉強できるので、私以外にも多くの合格者が活用しています。AnkiやQuizlet、WordHolicなどがありますが、自分が使いやすいものならばどれでもよいと思います。

私はWordHolicを使っていたので、活用例をご紹介します。

WordHolicの特徴としては、他の単語帳アプリに比べて多機能な点が挙げられます。フォルダ分けしたり、カードごとにブックマークや✔を入れたり、カードの表面、裏面以外にもコメントで補足情報を付与できたり。私にとっては特にこのコメント機能が便利でした。問題の出典を書いたりすると意外とそれが記憶にひも付けられて覚えやすくなったりするんですよね(過去問R4-2の大問3、逞筆模試の何回目とか)。そのほか答えの言葉に関連する知識も書いたりしていました。

カードの作成は基本的にExcelを使っていました。ExcelでCSVファイルを作ってスマホに送り、アプリからインポートする形です。倉庫さんのランダム語選択やランダム類義語などは最初から全て単語帳に丸ごと入れて取り組みました。また、Xを見ていて知らない言葉を発見して、本試験で出る可能性があるなと思ったものはそのつどスマホでカードを追加していました。

逞筆さんの問題なども最初から全て単語帳アプリに入れてもよかったのですが、それはしませんでした。まずは先ほど紹介したような形でPDFで学習して、どうしても覚えられないもののみ厳選して単語帳アプリに入れて覚える…という形です。理由は最初のうちはPDFのほうで色々書き込みながら勉強するスタイルが合っていたからですね。あとはなんでもかんでも最初から単語帳に入れていると、表示方法など設定できるとはいえ数が膨大になりすぎます。私は逞筆さんの故事成語・諺をPDFで何周もした結果、95%ほどは覚えられてどうしても覚えられないものが100問ほど残ったので、それらだけ単語帳に入れて集中的に覚えるという形を取りました。倉庫さんの書き取り系資料もまずはいったん全部解いてみて、解けなかったもののみ単語帳のほうに追加していきました。過去問や模試も同じです。ノートなどは作らず、間違えた問題を全て単語カードにしていました。

5.5 YouTube動画の活用

単語帳アプリと同じくおすすめしたいのが、動画の活用です。こちらもスキマ時間で勉強できるので大変重宝しました。

私が一番活用したのはkanjiholicさんの「聞き流し準1級大見出し語300」と「聞き流し常用大見出し語500」です。倉庫さんの資料を動画で覚えようというコンセプトですね。

「1級大見出し語表」に関しては、上述のように周辺知識もしっかり覚えたかったので漢検漢字辞典の該当ページをスクショして作ったノートで勉強していましたが、「準1級・常用大見出し語表」まで同じことをしていたらとんでもなく時間がかかるしどうやって勉強しよう…と悩んでいたところ、この動画を発見して非常に助かりました。私は「準1級・常用大見出し語表」についてはこの動画だけでマスターしたと言っても過言ではありません。

ほかにもkanjiholicさんの動画には「常用四字熟語800」、「巻末熟字訓2000」、「逞筆音読み」が学べるものがありますし、きくりんさんや紫水てる子さんなども「1級四字熟語」や「故事・諺」などを学べる有用な動画を投稿されています。ぜひ活用してください。

5.6 本番直前と試験終了後の取り組み

私は毎回、試験2週間前ぐらいから基本の「1級四字熟語」、「常用四字熟語」、倉庫さんの「1級・準1級・常用大見出し語表」を全て復習することはマストのルーティンにしていました。逞筆さんの問題など普段の勉強では一度解けたものは飛ばして復習したりしていますが、四字熟語や大見出し語表に関しては一個も飛ばさずに全てチェックします。試合前のウォーミングアップ的な感覚ですね。国字に関しては試験当日に確認していました。

上記のマストの復習事項を全て終えられたら、それ以外の復習事項を単語帳アプリなどで復習できるだけ復習します。恐らく全てを復習しきるのは無理だと思うので、優先順位をつけながら。私は本番当日も早起きして、直前まで詰め込めるだけ詰め込みました。毎回当日の追い込みで数点はアップしてるので馬鹿にできません。会場の部屋に入室するのは試験開始10〜12分前ぐらいでOKです。ただ、あまりに前日・当日に詰め込みすぎて本番で頭が働かなかったという本末転倒な回もありましたので体調を整えながら、ですね。

試験終了後には、X上で有識者が解答速報を作ってアップしてくださるのでそれを使って必ず自己採点しましょう。1週間後ぐらいに漢検公式から標準解答が発表されますが、当日の記憶が鮮明なうちに自己採点したほうがいいです。自己採点する目的は、「実際の点数と自己採点の点数で乖離があった場合に、その乖離の原因を発見する」ためです。自己採点の点数と実際の点数は意外に一致することが少なく、何かしらの字形ミスや勘違いで「自分では正解したつもりなのに誤答扱いになった」ということが起こります。事前に自己採点していれば、その箇所が判明するので次回に生かせます。もちろんなぜ誤答にされたかは教えてくれないので自分で推察するしかありませんが…。私は過去5回受検して、1回目から4回目は必ずどこかで減点されて自己採点より実際の点数のほうが低かったです。自己採点と10点も乖離があったこともありますし、漢字だけでなくひらがなですらバツにされたこともあります(今までの人生でずっと「や」の2画目を突き抜けて書いていました…)。ただ、その苦い経験から字形に気をつけて学習したところ、最後の5回目の受検では実際の点数が自己採点と一致どころか、標準解答以外の解答で許容された問題が1問あり自己採点+2点となり、1つも字形による減点はありませんでした。このように、どこかの問題の解答が許容されて逆に自己採点を上回ることもあります。この「許容」も意外に重要かもしれません。受検回数を重ねると許容の傾向がわかるようになってきて、わからない問題に当たった時に「これは標準解答ではないだろうけど許容されるかもしれない」という狙った解答を書けるようになります。

自己採点が終わったら、間違えた箇所を復習するとともに、次回までの対策を考えます。基本的には自分の正答率の低い分野を強化していくことになります。合格の160点までに必要な点数をどうやって稼ぐか?ということを考えるとよいと思います。

ここで再び私の得点の推移の表を持ち出して恐縮ですが、例えばR6-1では書き取りが22点しか取れなくて明らかに強化必須でしたので、書き取りを重点的に鍛えてあと12~14点ぐらいここで稼ぐと決めました。また、訓読みが10問中4問しか解けなかったので、あと3〜4点ぐらいは取れるようにしようと。あとは対類を8割に乗せられれば+4点なので、文章題の出来次第では合格点に乗ります。分野ごとにあと何点ぐらいは取れる余地がありそうかということを計算して強化していくとよいと思います。

6.その他、漢検1級について思うこと

勉強法以外の点で伝えたいことをまとめます。

「初合格に向けて重要なこと」として、大体のことは合格体験記編の記事で書きましたので、そちらもぜひご覧になってください。

6.1 自分のペースで勉強を継続していくことが大事

合格体験記編の記事で「諦めない心」が大事ということを書きましたが、それに関連した話を。漢検1級に初合格するために何年もの歳月を要したり、何回も受検するというのは普通のことです。中には4か月で一発合格!みたいな人もいますが、比較する必要はありません。準1級に何度も合格したうえで満を持して1級の勉強を始める人もいれば、私のように20年前に2級に合格したというレベルで準1級を飛ばしていきなり1級の勉強を始める人もいるように、1級の勉強をスタートする時点での知識レベルは人によって違います。また、そもそも1日のうち漢字の勉強に充てられる時間も人によって違います。1日中漢字の勉強ができる人の4か月は、多忙な人の数年分にも相当し得るかもしれません。合格までに要した受検回数も、極端な話、実力がつくまで受検を控えれば少なくできるわけなのであまりこだわる意味はないように思います。費用の節約にはなりますけどね。

つまり何が言いたいかというと、自分のペースでコツコツやっていきましょうということです。ここまで効率の話をよくしてきたので少し矛盾するかもしれませんが、基本的にはちょっとの努力ですぐ合格できる試験ではありません。Xの漢検界隈は猛者だらけなので萎縮してしまうかもしれませんが、どんな猛者も最初は初学者です。そこからの積み重ねがあって現在があります。心が折れかけることもあるかもしれませんが、諦めずに正しい努力を続けていればいつか報われます。

6.2 とはいえ、どこかでギアを上げる必要はある

はい、急に逆の話をします。漢検1級は取得してもキャリアアップに直結しませんし、収入が増えるわけでもありません。いわゆる趣味の領域ですよね。「勉強はちょっとずつ継続して、いつか合格すればいいや」と思われている方もいると思います。私も勉強を始めた当初はそうでした。しかし、そのスタンスだと最近の難易度を考えるといつまでたっても合格できません。徐々に点数を伸ばしていっても140〜150点辺りで停滞してしまうでしょう。知識を維持し続けることも大変ですし、合格が見えてきたらどこかのタイミングでギアを上げる必要があります。「いや、でも趣味でやってるしな…」という方もいるかもしれません。でも私はこう思います。「趣味に本気にならないで、何で本気出すんだ?」と。さすがにこれは言いすぎかもしれませんが、「趣味だから」というのは本気でやらない言い訳にはならないということです。本気で夢中になれる趣味は人生に彩りを与えてくれます。「自分のペースで」とは先ほど言いましたが、そうはいっても早く受かりたいですよね。「趣味だから、ほどほどに抑える」というのは一度受かったあとで取ればいいスタンスです。

7.最後に

私自身はおよそ2年かけて、5回目の挑戦で初合格を果たしたわけですが、本当に諦めずに取り組んできてよかったなと振り返って思います。準1級すら勉強していない状態で漢検1級の勉強を急に始めようと思った当時の自分、心折れずに2年間継続して勉強してきた自分を褒めてやりたいです。また、年々難化の一途をたどる漢検1級に合格できたのは、倉庫さんや逞筆さんをはじめ、先人のリピーターの方々の丕業あってこそですので感謝しかありません。私も合格を果たした今はそちら側に回って、チャレンジャーの初合格に少しでも貢献したいと思い、この記事を書き上げました。

多くの漢検1級チャレンジャーの皆様のお役に立てれば幸いです。

何かご質問等ありましたらX(@K_Enokizaka)までよろしくお願いします。