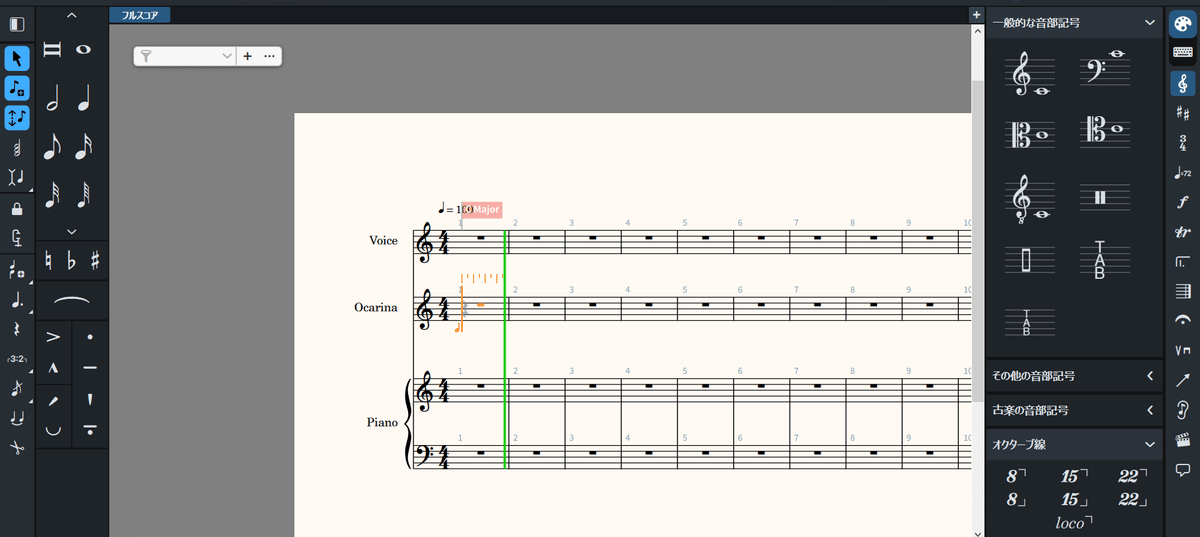

斬新な入力ポップオーバー

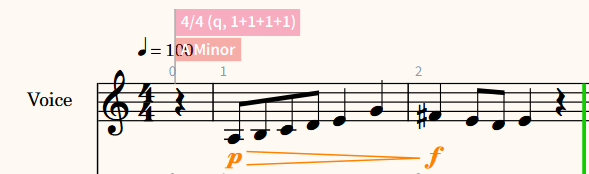

2024年8月に突然開発終了を発表した記譜ソフト Finale。やっと慣れてきたところで難民となったえんじろうは、DORICO という記譜ソフトに挑戦することになりました。

体験版を導入し1ヶ月近く使い勝手を検証した結果を、Finale との比較も交えながらまとめていこうと思います。えんじろうと同じ難民の方のお役に立てれば嬉しいです。

アプリの基本はメニューから

さて皆さん、アプリの基本はメニューから進めていくものと思っていませんか?普通はそう思うと思います。DORICO ももちろん上にメニューがずらっと並んでおり、そこからほとんどの操作を行うことができます。

メニューの確認

メニューの中でも「ファイル」や「編集」はよく見かけるものですよね。

でも「ビュー」というのはあまり見かけない気もします。これは主に普段見えている画面の表示をそれぞれ切り替えることができるメニューです。

続いて「記譜」というメニューがあり、これこそ普段は見かけないものですね。この中には記譜する際に使うトリガーとなるものがたくさん詰まっています。そりゃもう画面内に収まらない程です。ここから目的を探してクリックする方がよっぽど面倒で、このメニューの使い道はそれぞれに割り当てられたショートカットキーを知るということにあると思います。

さらに隣には「再生」というものがあり、ここから再生に関する操作を行うことができますが、これまたショートカットキーを覚える方が手早くできます。逆にこのメニューを見ることで、どんな再生ができるのかを知ることはできます。特に「スクラブ再生」というのは気になりますよね。えんじろうにとって必須の機能です。

続いて「ライブラリー」というメニューでは前回述べた楽器の定義を含め、楽譜のレイアウトの取り決めなどの基本的な設定を行うウィンドウを起動することができます。おそらく最初にここはしっかりチェックして設定を済ませてしまうことで、同じ用途の記譜には後から開く必要はほとんどないメニューになるかと思います。えんじろうはまだ調整中なので、このメニューに何回もお世話になっている状態ですが。

お隣の「ウィンドウ」というメニューもよく見かけるものなので、それほど説明の必要はないかと思います。ちょっと特徴的なのはタブという概念があり、ブラウザみたいにいくつもの譜面を画面に表示することができます。

あとは「ヘルプ」で特にお世話になるのは「DORICO ヘルプ」というものかなと感じています。わからないことがあったときには、大抵ここから調べています。

スクリプトについては、まだよくわかりません。

メニューまとめ

メニューを開いて操作を行うというのは、ほとんどファイルを開いたり閉じたりということぐらいかなと感じています。先ほどのライブラリーのメニューを使う必要がなくなってきた頃が、だいぶ慣れてきたという証拠になるのかなと感じます。

ファイル プロジェクトファイルの開閉など

編集 コピーやペーストなど

ビュー 画面の表示をオンオフ

記譜 よく使うキーの確認

再生 再生操作キーと機能確認

ライブラリー 各種定義など基本設定の起動

ウィンドウ タブなど表示操作

ヘルプ 説明書みたいな

スクリプト まだよく判らん

いやいや操作はマウスでしょ

もちろんマウスでもほとんどの操作ができます。たぶん、最初に重宝するのはマウス操作ではないかと思います。

マウス用のボタンは左から右からも出ます。イメージとしては直接音符に係るものが左で、それを補助するものが右に並んでいるという感じですね。

用途ごとに変化

DORICO は記譜以外にも設定や浄書、再生と印刷というモードがあります。それらのモードによって左右に表示される項目も変わります。

メニューから操作するよりは、遥かにスピーディーに行えると思います。

開閉操作

DORICO は、左右に加えて下からも、メニューがニョキっと伸びてきます。Ctrl+ 7~9のテンキーを押すことで、それらのウィンドウを出したり引っ込めたりできますから、覚えておくと便利です。なんか手で邪魔なものをさっと払うような感覚ですね。

これからはポップオーバーさ

メニューから選択するよりは、遥かにマウスを使う方が早い。そしてマウスを使うよりも速いのがショートカットキーです。しかし、ショートカットキーで全ての機能を実装しようとすると、ものすごい数を覚えなくてはならなくなります。というかキーが足りない。

そこに颯爽と現れた新しい入力方法が「ポップオーバー」です。

考え方

ポップオーバーは基本的に対象を選択してシフトキー+何かのキーというやり方でトリガーとしています。上に表示しているのは「メーター」からきたShift+ Mキーを押したときにでるポップオーバーです。

黄色く選択されているように、ここに4/4と書きこむことで、拍子を入力することができるんです。

ポップオーバーの真価

いや、別に大して凄くないんじゃないの?むしろマウスを使った方が速そうに見えるんだけど、と思った方もおられるのではないでしょうか?えんじろうはもちろんそう思いました。

だが、その真価はここから発揮されるのです。

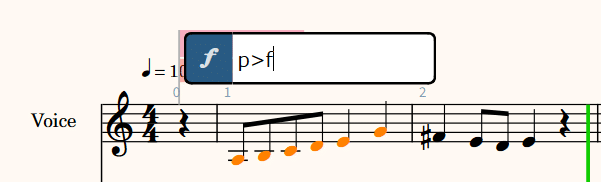

なんと1回のポップオーバーの入力で、拍子に加えて弱起の設定までできてしまいました。

え、大したことないですか?そのぐらい面倒くさがらずに2回に分けて設定しろって?

じゃあこれならどうでしょう?

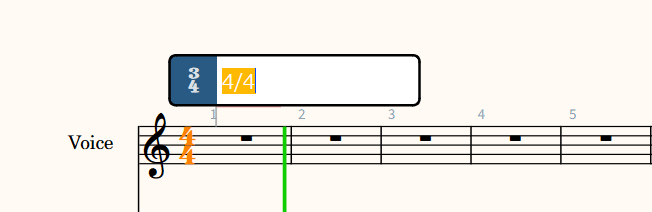

ここからここまでというふうに音符を選択した状態でポップオーバーを表示します。今度はダイナミクスという意味で、シフトキーにDを加えます。そしてポップオーバーの中に「p>f」、つまり、この範囲をピアノからフォルテに徐々に動かして行ってねと指示します。

こんなふうにちょっと対話をしているような気分で進めていくことができるのは特徴的です。これは範囲が複雑になればなるほどその恩恵も濃くなることでしょう。

いろいろなポップオーバー

全てのポップオーバーを覚える必要はないと思いますし、それは無理です。えんじろうは自分がこれは使いそうだなと思ったものをメモ帳にちまちまと記述してゆくようにしています。

やはり勉強において書き込むという動作はとても重要な意味を持つと感じるのです。手書きではないですが、やっぱりアクションが増えた分だけ記憶は濃くなります。さらにそういうふうにしてできたメモというのは、自分が覚えた順番で物事が書かれています。さらに必要な物だけに絞り込まれています。

それってつまり自分専用の説明書が出来てゆくということになると思います。世界に一つだけの自分の説明書、貴重ですよ。

まとめ

今回は DORICO の特徴とも言えるポップオーバーという入力の仕方を中心にお届けしました。確かに便利だなと感じた方はぜひスキボタンを押してやってくださいね。一生懸命写真を撮りながら記事を書いたことが報われるというものです。

では最後に、他人の役に立つかわかりませんが、僕が作った説明書のポップオーバーやショートカットキーを公開しちゃいます。

目的ごとにトリガーのショートカットキー、ポップオーバーに入力する内容を列挙しておきます。

プロジェクト全体

楽曲情報 Ctrl + I

小節数増減 Shift + B "+-[小節数]"

見栄え調整

複縦線 Shift + B "||"

リハーサルマーク Shift + A

コード Shift + Q "[A]","[マイナーはa]"

小節リピート表示 Shift + R "%2","%4"

自由テキスト Shift + X "[文字列]"

五線定義

ト音ハ音ヘ音記号 Shift + C "treble","alto","bass"

オクターブ線 Shift + C "8","8d","15","15d"

調整記号 Shift + K "[英語のキー]"

拍子記号 Shift + M "[数]/[音価],[弱起拍数]"

テンポ変更 Shift + T "[音価対応数字]=[BPM]"

スイング再生切替 Shift + T "8","medium swing 8ths"

小節線選択後時

反復 開始 Shift + B "|:"

終了括弧 Shift + B ":|","end"

跳躍 開始 Shift + R "dcac","dcaf","dsac","dsaf"

挙動 Shift + R "s","tc","c","f"

音符休符選択時

音符 位置移動 Alt + 左右

音価増減 Alt + Shift + 左右

高低度数単位 Alt + 上下

オクターブ単位 Ctrl + Alt + 上下

付加 アルペジオ上下 Shift + O "arp","arpdown"

プラルトリラー Shift + O "shorttr"

モルデント Shift + O "mor"

強弱記号 Shift + D "p","p<f"

#enjiro #えんじろう

#Finale #DORICO #記譜ソフト #乗換え #覚書

#ポップオーバー #譜面入力 #ショートカットキー