【ChatGPT】ウラオモテヤマネコ【Hallucination】

久しぶりに一切の教育もなく(Zero-Shotプロンプティング?)、プロンプトエンジニアリングとやらを(前提・制約条件の提示、題目と本文の区別など含めて)一切考慮なく答えさせてみたら、とても堂々と断言してきたので、ちょっと載せてみました。

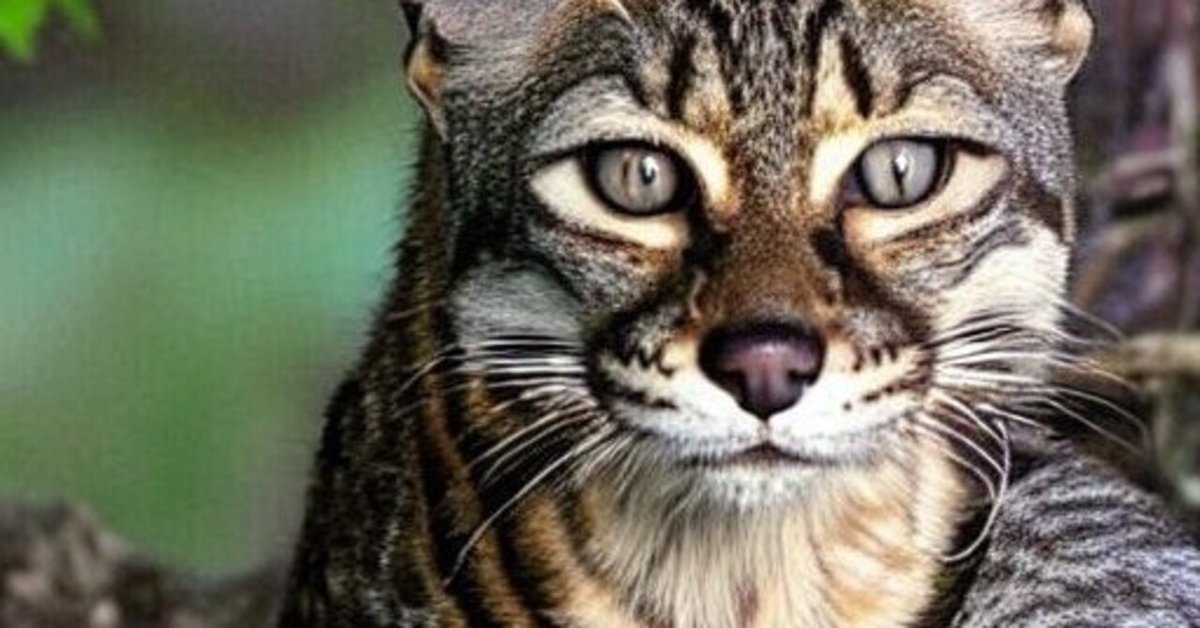

※サムネイルは、"ChatGPT"と"イリオモテヤマネコ"の特徴をテーマとして生成した画像ですが、なぜか一番ヤマネコっぽくなった気がします。

"ウラオモテヤマネコ"についてのやりとり(編集有)

わたし:オモテヤマネコ

ChatGPT:

ウラオモテヤマネコは、日本固有種のヤマネコであり、学名は"Prionailurus bengalensis euptilurus"です。一般的には「ウラオモテヤマネコ」と呼ばれることが多く、日本語の名前はその特徴的な被毛の模様に由来しています。

ウラオモテヤマネコは、主に四国地方と九州地方の一部に生息しています。体長は約50センチメートルから70センチメートルほどで、尾の長さは約20センチメートルから30センチメートルほどです。毛皮は茶色や灰色をしており、体には黒い縞模様や斑点があります。これらの模様は、彼らが森林の中で自然に溶け込むための保護色として機能しています。そのため、彼らを目撃することは比較的難しいことがあります。

ウラオモテヤマネコは、森林地帯や山地の深い場所に生息しており、特に落葉広葉樹林や竹林が好ましい環境とされています。彼らは優れた木登りの能力を持ち、木の枝や岩場を活発に移動することができます。

彼らの食物は、小型哺乳類や鳥類、爬虫類、昆虫、果実など多岐にわたります。特に、森林に豊富に生息するマウスやウサギなどの小型哺乳類を捕食することが多いです。彼らは夜行性であり、夜間に活動を行います。

ウラオモテヤマネコは、個体数が減少しており、絶滅の危機に瀕しています。彼らの生息地の減少や森林の破壊、交通事故などが主な脅威とされています。そのため、日本ではウラオモテヤマネコを保護するための取り組みが行われており、国立公園や自然保護区域での保護活動が進められています。

さらに、ウラオモテヤマネコは日本の文化や伝統においても重要な存在です。彼らの姿は絵画や文学作品にしばしば描かれ、日本の自然環境の一部として愛されてきました。彼らの存在は日本の生物多様性の一環として保護されるべきであり、我々は彼らの生息地の保全に取り組むことが重要です。

参考資料?

これがでるかな、と思いきやまったく言及されていない様子です。

こっちで攻めてきた様子(でもやっぱりすこし違う)

体長はオス 55-60センチメートル、メス 50-55センチメートル、体重はオス 3.5-5キログラム、メス 3-3.5キログラムと、オスの方がメスより少しやや大きい[7]。尾は先端まで太く、尾長は23-24センチメートル[4][12]。胴が長く、四肢は太く短い[12]。

全身の地色は暗灰色や淡褐色で、腹部や四肢の内側はより淡く、あごは白色である[12]。頭部の暗褐色の斑は頬に左右に2本ずつあり、他のベンガルヤマネコのように額から背面にかけて5-7本の縞模様が入るが、他のベンガルヤマネコとは違い肩の手前で途切れる[2][4][12]。体側面には暗褐色の斑点、胸部には不規則に3-4本の帯模様が入る[3][4]。尾全体は暗褐色であり、尾背面には不規則に暗褐色の斑点が入るが、尾腹面に斑紋が入らず、先端は暗色である[12]。

耳介の先端は丸く黒色の毛で縁取られ、先端の体毛は房状に伸長しない[12]。また成獣の耳の背面は白濁色の虎耳状斑とよばれる斑紋がある[12]。この虎耳状斑は、他のベンガルヤマネコは幼獣の時から小さな白濁した斑があり、成長するにつれ白色になるが、イリオモテヤマネコは幼獣にはこの虎耳状斑は無く、成長しても白色にはならない[12]。虹彩は淡い琥珀色である[12]。吻端の体毛で被われない板状の皮膚(鼻鏡)は淡赤褐色をしており、大型で、鼻面も太い[3][4][12]。肉球の幅はイエネコの24-30ミリメートルより大きく、29-37ミリメートルである[12]。

ウラオモテヤマネコは、主に四国地方と九州地方の一部に生息しています。体長は約50センチメートルから70センチメートルほどで、尾の長さは約20センチメートルから30センチメートルほどです。毛皮は茶色や灰色をしており、体には黒い縞模様や斑点があります。これらの模様は、彼らが森林の中で自然に溶け込むための保護色として機能しています。そのため、彼らを目撃することは比較的難しいことがあります。

生成してみた(Stable Diffusion Online)

Stable Diffusion OnlineでChatGPTのレスポンスから"ウラオモテヤマネコ"の身体的特徴に関する記述部分を抽出して(英訳で)Stable Diffusionに投げてみました。

※もちろん抽出はわたしの独断です。またStable Diffusionのプロンプト最適化を行っていません(いわゆる呪文的なものは使っていません)ので、そのあたりの精度はかなり粗いものになっているかと思います。

イリオモテヤマネコの特徴でも生成してみた

個人的な見解および注意点

個人的にはイリオモテヤマネコの特徴(Wikipedia)で生成したときよりウラオモテヤマネコの特徴(ChatGPT)で生成した画像の方が、ヤマネコっぽさや画像としての精度も高く感じました。

これは何かを検証するものでもない、興味本位の結果です。

特徴として抽出したテキスト(つまりわたしのセンス)によるところも多分にあります。またWikipediaの記事内に"ベンガルトラの亜種"という記載があったことも生成されたイリオモテヤマネコがどことなく虎っぽい感じになった要因な気がします。

また、ChatGPTに対しても、Stable Diffusion (Online)に対してもプロンプトエンジニアリング的な配慮は一切行わないで実行しましたので、そのあたりもむしろ面白い結果になったように思います。

ChatGPTのモデルのバージョンは、GPT3.5を使用しております。(Ver.4も今後使う機会がありましたら、いろいろ試していきたいです)

※ちゃんとしたプロンプトで試されたい方は下記などを参照した方が良いかもしれません。