内視鏡クリニックNSのための クリニックの内視鏡検査に必要なセデーションの基礎知識〜解説編〜

今回は、内視鏡鎮静のスライドの解説文になります。

近年では、内視鏡検査に鎮静剤を使用することがスタンダードになっています。

特に、クリニックでは、検査の精度を高める以外に、患者満足度を向上させるためには、必須になっています。

安全で、患者満足度の高い検査を提供するために、正しい鎮静剤の知識は必須です。

薬剤の基礎知識、緊急対応も含めた記事になっていますので、ぜひ、ご参照ください。

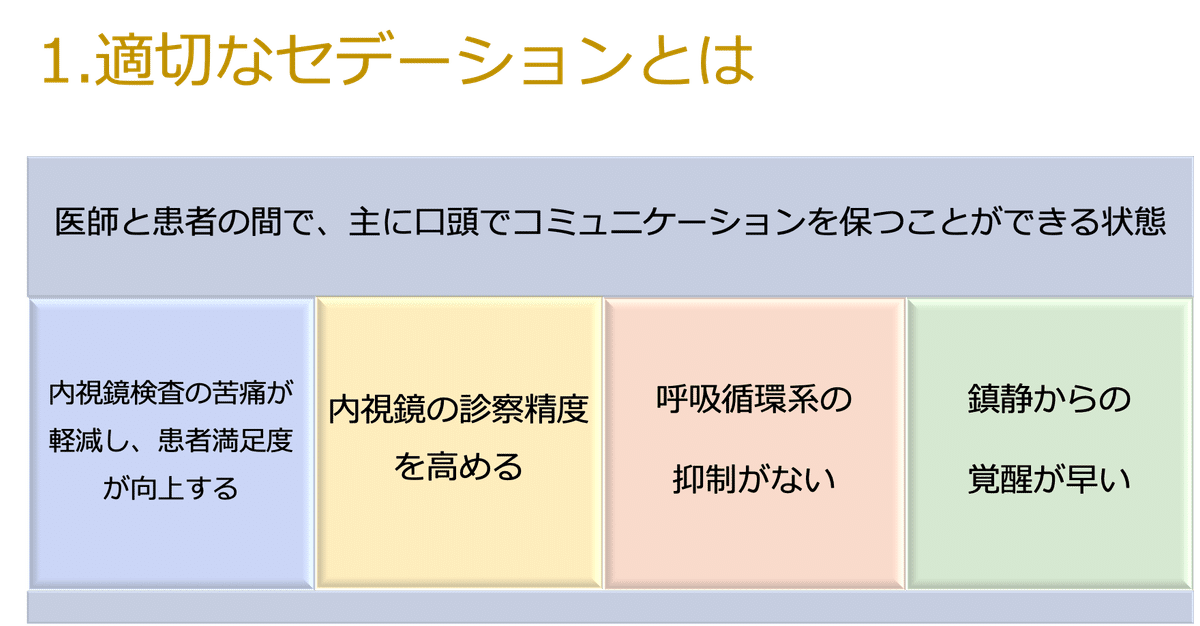

妥当な鎮静レベルは、「問いかけ、または触覚刺激に対して意図して反応でき、呼吸循環機能と気道防御反応は維持されている状態(中等度鎮静)」であると『内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン(第2版)』では書かれています。

要は、上記のスライドの通り

検査の苦痛が少なくて、患者さんは楽に検査が受けられた!

患者さんの嘔気反射、体動がなく、じっくり観察できた!

バイタル変動がなかった!

検査後、覚醒遅延が起こらなかった!

これらが揃えば、「適切なセデーションだった」と言えます

クリニックで使われる薬剤の代表例は、上記のスライドの通りです。

おそらく、ミダゾラムを使用しているクリニックが多いのではないでしょうか。

上部検査の時は、薬剤の効果が短いミダゾラム、下部検査の時は、薬剤の効果が長いフルニトラゼパム(サイレース)を使用してるというクリニックもありました。

また、鎮静剤と鎮痛剤(ミダゾラムと塩酸ペチジン)の両方を投与することもあります。

ご自身のクリニックで使用されている薬剤の特徴と、効果が出る時間、半減期、拮抗剤を確認していきましょう。

なお、この記事の薬剤の解説は、

「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン 第2版」

(日本消化器内視鏡学会)

「技師&ナースのための消化器内視鏡ガイド」(学研)

「消化器内視鏡ハンドブック 改訂第2版」

(日本消化器内視鏡学会 日本メディカルセンター)

を参考に作成しています。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?