オームの法則

回路設計を行う際の基本中の基本、オームの法則です。

オームの法則とは、「電線、電気抵抗などを流れる電流Iとその端子間の電圧Vとの間に比例関係が成り立つ。」という法則です。1826年にゲオルグ・ジーモン・オーム氏が発見・公表したものです。

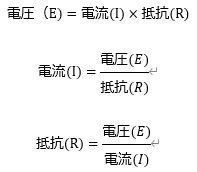

電圧、電流、抵抗の関係は以下の式で表すことができます。

オームの法則の公式は簡単ですし、設計作業の中で常に使いますから自然に覚えてしまいます。

初めの内は、どれか一つを覚えておけば、そこから変換することも簡単です。

抵抗の単位であるΩ(オーム)は、ゲオルグ・ジーモン・オーム氏の名前が語源になっています。

電圧の単位V(ボルト)は、電池を発明したボルタ電池を発明した物理学者アレッサンドロ・ボルタ氏、電流の単位A(アンペア)は右ねじの法則を発見したフランスの物理学者、アンドレ=マリ・アンペール氏に由来します。

ここから先は

0字

¥ 100

期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?