アトランティスロック大陸 2 1967~68

風の記憶、岩の夢

My United Stars of Atlantis

谷口江里也 著

©️Elia Taniguchi

目次

第11歌 Purple haze ジミ・ヘンドリックス 1967年

第12歌 Light my fire ドアーズ 1967年

第13歌 All Tomorrow's Parties

ベルベット・アンダーグラウンド&ニコ 1967年

第14歌 a day in the life ビートルズ 1967年

第2章 ゴールドラッシュ

第15歌 Ruby Tuesday ローリング・ストーンズ 1967年

第16歌 White Room ザ クリーム 1968年

第17歌 The Weight ザ・バンド 1968年

第18歌 Sound of Silence サイモン&ガーファンクル 1968年

第19歌 Summer Time ジャニス・ジョップリン 1968年

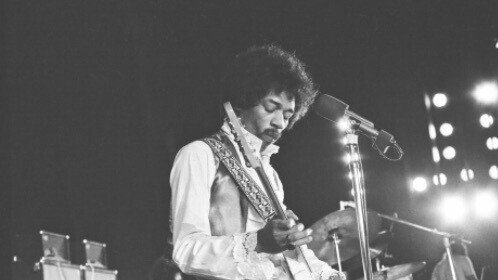

第11歌 Purple haze 1967年

紫の煙 ジミ・ヘンドリックス

俺のアタマの中が紫色にボーっと煙って

なんだかすべてが違って見える

妙な気分だが、それがどうしてかは分からない

ゴメンな、なんせ今

空とキスしてる最中なんで……

ジミ・ヘンドリックスは、エレキ・ギターが単なる楽器ではなく、アンプやマイクやその他の器機と一体となった一つの装置であり、操縦者しだいで、無限の能力を発揮しうるパワフルなマシーンであることを証明した。

人は太古から、道具を創り、それを使うことによって自らの能力を増大させてきた。道具の進化は、それを使いこなす技術や能力の進化を要求し、能力の拡大や深化は、さらに高度な道具やシステムを創り出すことを可能にした。

そうして人は、自らの能力とテクノロジーを進化させ続けてきたが、道具は、見方を変えれば、それが筆であれ楽器であれコンピューターであれ、人という過剰な表現本能を持つ動物の、表現を喚起する一つの媒体(メディア)でもあり、新たなメディアは常に、新たな表現の可能性を秘めたものとして登場する。

したがって、新たな道具は、その誕生の瞬間から、単に使われるというだけではなく、そこに秘められた可能性を、限りなく自由に展開してくれるような、天才の出現を熱望している。

何故なら、そのような使い手が現れたとき初めて、つまり、一人の、あるいは複数の天才が、その道具を使って、それまで存在しなかったような表現を展開して見せたとき初めて、その道具は、人の表現にとって無くてはならないものとしての存在意義と、生命力と輝きを得るからだ。

その意味で、ジミ・ヘンドリックスは、エレキ・ギターが、アコースティック・ギターとは、本質的に全く違う次元の楽器であることを、いち早く見抜き、そしてその可能性を、極限的なパフォーマンスによって展開して見せた天才である。

1967年、モンタレーポップフェスティバルでの、いまや伝説となった彼のパフォーマンスは、まさにその事を世に告知するための、シンボリックな儀式だった。

ミッチ・ミッチェルのドラム、ノエル・レディングのベース、そしてジミ・ヘンドリックスのギターという、最小限のユニットで、ジミの曲芸を含めたパワフルな演奏を最大限に繰り広げたあと、ジミ・ヘンドリックスは、自らのエレキギターに火を付けて燃やし、燃え上がるギターをたたき壊し、そしてその時のノイズが鳴り続ける中を、呆然とする観客を置き去りにしてステージから消える。

今再びその映像を見てみると、それはまるで、破壊と創造、死と再生を表す秘儀のようであり、そこには、その秘密を司る創造神やその他もろもろの物への、呪いとも悲鳴ともとれる祈りのようなものが込められているように見える。

そしてジミは、象徴的には、その鬼気迫るパフォーマンスによって、「アトランティス・ロック大陸」の歴史に永遠に記憶されるアーティストとなるが、その後、1970年、わずか27才の若さで逝ってしまうことで、さらに伝説上の人物となった。

俺の目が紫色のもやでいっぱいになる

まったく昼か夜かも分からないまま

どんどんでっかくなって

ぶっ飛んでしまう俺の心

聴いてくれよ明日には

でなきゃ、この世の終わりの時にでも

助けて、俺を、助けて、俺を……

いうまでもないことかもしれないが、天才だからといって、必ずしも幸せになれるとは限らない。どちらかといえばむしろ、凡人に比べてずっと難儀な人生を送るケースの方が、はるかに多いと思われる。

どうしてかと言えば、天才たちは自分の体を使って出来ることのレベルが、まわりの誰よりもずっと高いにも関わらず、当人はそれでは仕事をした気にはとてもなれず、あたりまえのようにさらなる高みを常にめざしてしまう癖を持っているからだ。

ある意味ではその癖こそが、彼を天才にするのだが、しかし難儀なのは、天才の体を持って生まれてきてしまったものにとって、そうして目指したことが、結果的にいくつも実現されてきたという過去を持つために、何が限界なのかがともすれば、自分ではよく分からなくなってしまうことだ。

余談だが、私はむかし住んでいたイビサ島で、エステバンという波瀾万丈の人生を生きた一人の天才画家と親しくなった。そのエステバンから聞いた話。ジミ・ヘンドリックスが、エクスペリエンスというバンドを名乗り始めた頃、エステバンが、アニマルズの連中に頼まれて、ロンドンにあったライブハウスにサイケデリックな壁画を描いたことがあった。同じライブハウスで、同じようにアニマルズの連中に呼ばれてやってきていたジミ・ヘンドリックスのライブがあり、演奏が終わって、エステバンのいるテーブルにやってきたジミが、エステバンを指さし、彼のおきまりのせりふ「俺を体験したか?」と言った時、エステバンは、すかさず自分が描いた壁画を指さし「お前の方こそ俺を体験したのか?」と言い返したという。

普通ならしなくてすむことをわざわざやり、そしてやり続けることで、超現実を現実に変えてしまうのが天才だとすれば、天才が、今日も昨日と同じように過ぎて行く、ありきたりの日々を、あたりまえのようにやり過ごして生きるのは、難しい……。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?