自作 Arduino UNO R4 でロボット作ってみた

はじめに

こちらの記事(Arduino UNO R4 Minimaの自作|あるちざんラボ (note.com))で”ロボットに搭載して動作確認をしたいと思っています。”とコメントしているのでレスキューラインロボット作りました。

動作確認

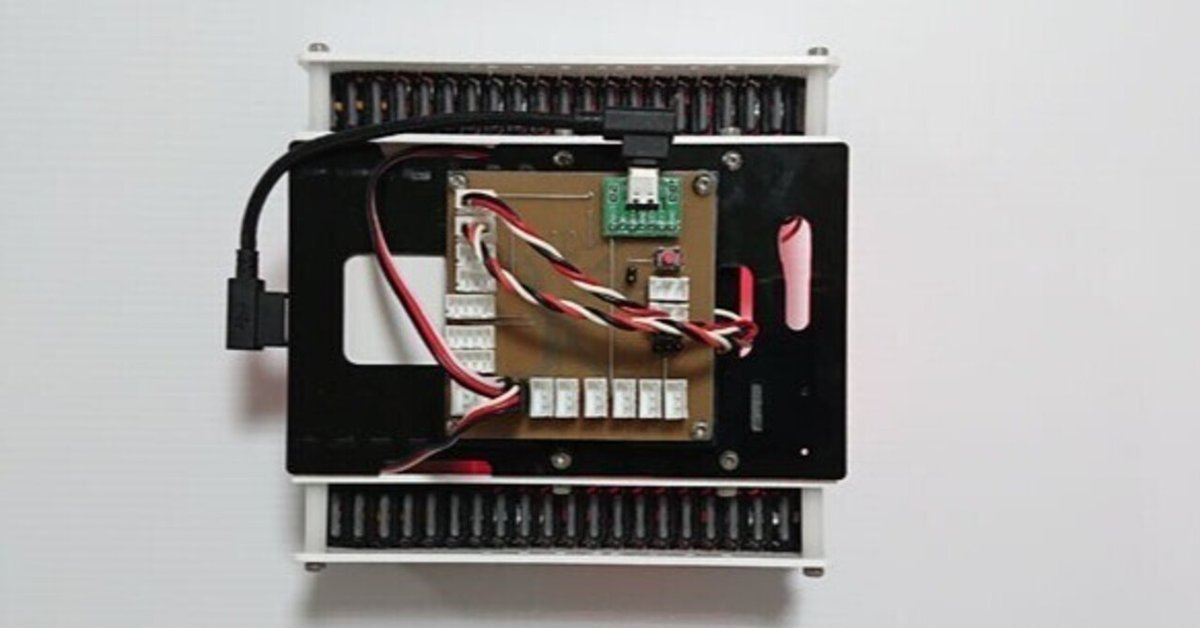

” ラインセンサ ” 2個、” MD-1 ” 2個による比例制御ライントレースロボットです。

以前作ったプロジェクトのまま(ボード指定はArduino UNO R4 Minimaに変更)で問題なく動作しました。

モバイルバッテリーを用いたロボット

この記事(ダイセン電子工業仕様・XHコネクタArduino互換基板の製作|あるちざんラボ (note.com))でモバイルバッテリーを用いたロボット作りを提案していますが、今回のロボットも概ね同じ仕様です。

1点異なる部分(改善点)があります。

モバイルバッテリーは(推奨製品の仕様)、ロボットとUSBケーブルで接続している状態でのモバイルバッテリーのスイッチ操作でのONと、モバイルバッテリーの電源がONの時にUSBケーブルを挿した時とで、オートパワーオフの挙動が変わります。

また、USBデバイスに接続されているのか否かを判断している様で、電源供給用のUSB Type-Cコネクタを設けるとオートパワーオフで動作中に停止してしまいます。

この為、USB-シリアル変換基板の350mAのポリスイッチを1100mAに交換する作業が必要でした。

今回の” 自作 Arduino UNO R4 ” は、ポリスイッチの無いUSB Type-Cコネクタを用いており、かつRAマイコンがUSBデバイスとして認識されるので、オートパワーオフ問題が解決されています(保護回路はモバイルバッテリー側にあります)。

見よう見まねの保護回路

保護回路の理解が充分でない可能性がある、ジュニアの競技者に保護回路を設置させるのは、保護回路そのものの不具合による危険が増すことを想定する必要があると思います。(車検にて、恐ろしいヒューズの付け方を目にすることは珍しくありません)

基板に保護回路を設けず、過電流保護を含む保護回路の充実しているモバイルバッテリーを選定するのが安全対策としては実行力があると思います。

いいなと思ったら応援しよう!