とにかくお金をかけないデジラマ講座

・初めに

デジラマとは、フィギュアやプラモの写真を、デジタル画像に合成することである。

『デジタルなジオラマだからデジラマ』ということだ。フィギュアさえ用意すれば誰でも出来る、その手軽さが魅力だ。

本記事ではそのデジラマを、とにかく簡単に、金をかけず行う、そんな方法を解説していきたい。

・フィギュア撮影

一つ問おう、デジラマに必要なものは何だと思う?

そう、フィギュアの写真だ。

というわけで、まずはフィギュアの写真を撮る必要がある。

撮影に最低限必要なのは

・カメラ

・ライト

・フィギュア

の3つだ。

カメラ。これはスマホでいい。

最近のスマホはすごい。使っている機種にもよるが、カメラと遜色ないくらいキレイに撮れる。

今、このnoteを開いてるスマホでそのまま、フィギュアを撮ってくれればいい。

次はライト。これは百均の電球でいい。

最近の百均はすごい。安い電球を2個ほど用意すれば、十分な光量を確保できる。

ただ、電球をはめるライトスタンドは百均を探しても見つからなかったので、ホームセンターとかで探そう。

最後はフィギュア。好きなものを撮ろう。

色々書いたが、言葉で説明するより実例を見せた方が早いと思うので、自分の撮影環境を公開する。

この手作り感溢れる撮影ブース、ほぼ全ての材料が百均で揃う。

背景は模造紙をただ貼っただけ。

白背景で撮ることで、フィギュアがより綺麗に発色するため、これは必須だ。

左右に立つ模造紙を張った板。これはディフューザーだ。

ダイソーの組み立てラックに模造紙を張り付けただけの簡単なものだ。

ディフューザーとは、ライトの光を弱める道具だ。直接、光をフィギュアに当てるのではなく、ディフューザーを介すことで、自然な映りを実現できる。

通常は、カメラのストロボの光を弱めるのに使ったりする。値段もそこそこする。

だがこれなら200円で作れる。

そしてライト。ホームセンターで買ってきたライトスタンドに、百均の電球をはめただけ。それを左右に置いただけである。

このクソ雑3点セットを揃えるだけで、撮影ブースは完成する。あとはスマホでフィギュアを撮ってやればいい。ただそれだけだ。

こうして撮れたものがこちらになります。

・写真の切り抜き

写真が撮れたなら、次は合成の準備だ。白背景で撮影した写真を、今度は背景を透過する必要がある。

そこで便利なのが、この『Photoroom』だ。

このアプリに写真を読み込ませると、なんと10秒くらいでフィギュアだけを切り抜いてくれるのだ。便利過ぎて宇宙が見える。

というわけで切り抜き完了。次行きます。

・合成

というわけで写真の合成に入ります。切り抜いた画像と、合成したい背景画像を用意します。

背景画像はフリー素材を配布してくれている、以下のようなサイトで探すのがオススメ。

背景画像が用意できたところで早速スタート。

使うのはこのアプリ。

皆さんご存じお絵描きアプリの『ibis paint』。

最新のファッキン糞アプデで画像の読み込みがやりづらくなったので、旧verをダウンロードしよう。クソが。

諸々のリスクが怖いならやめておきましょう。

ただ、自分はこれより便利な無料画像編集アプリを知りません。

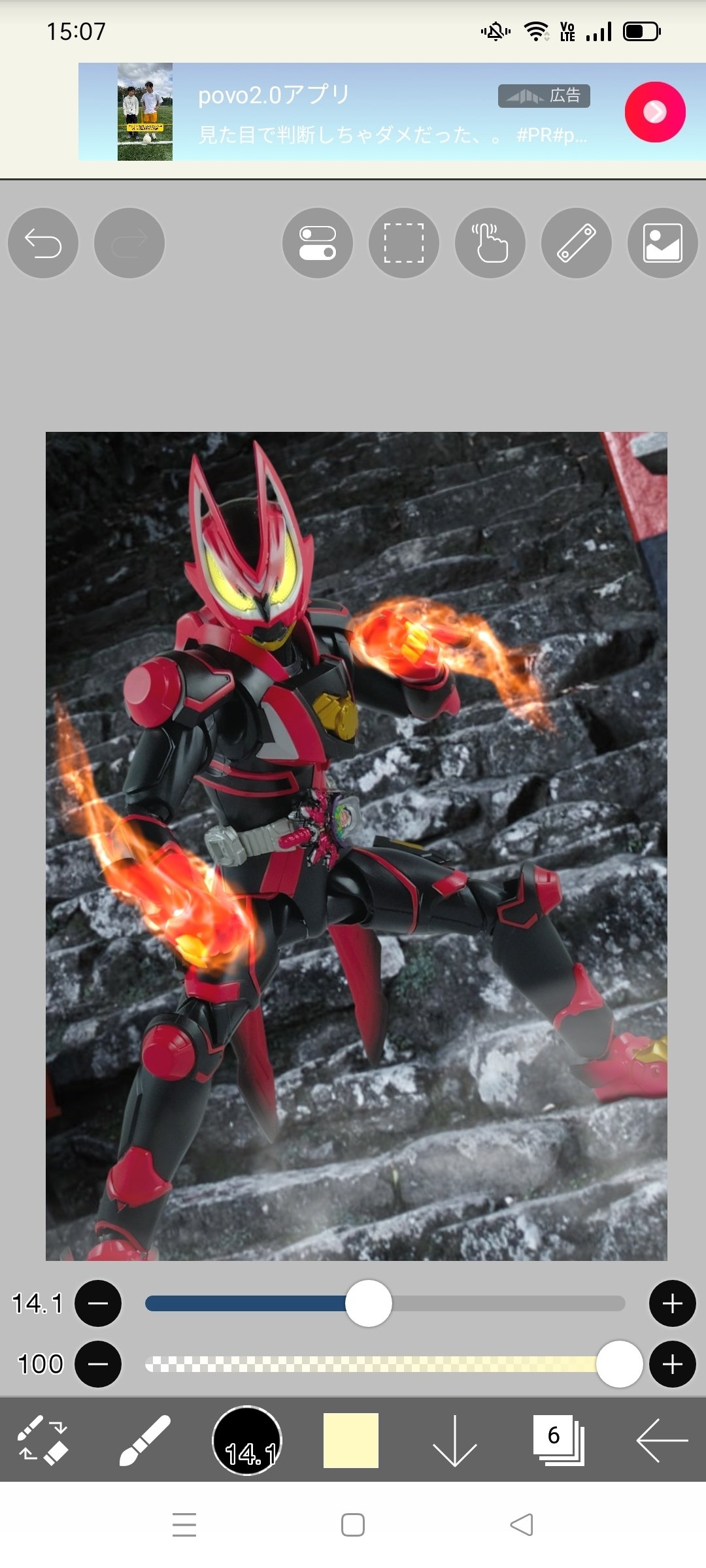

というわけで合成スタート。

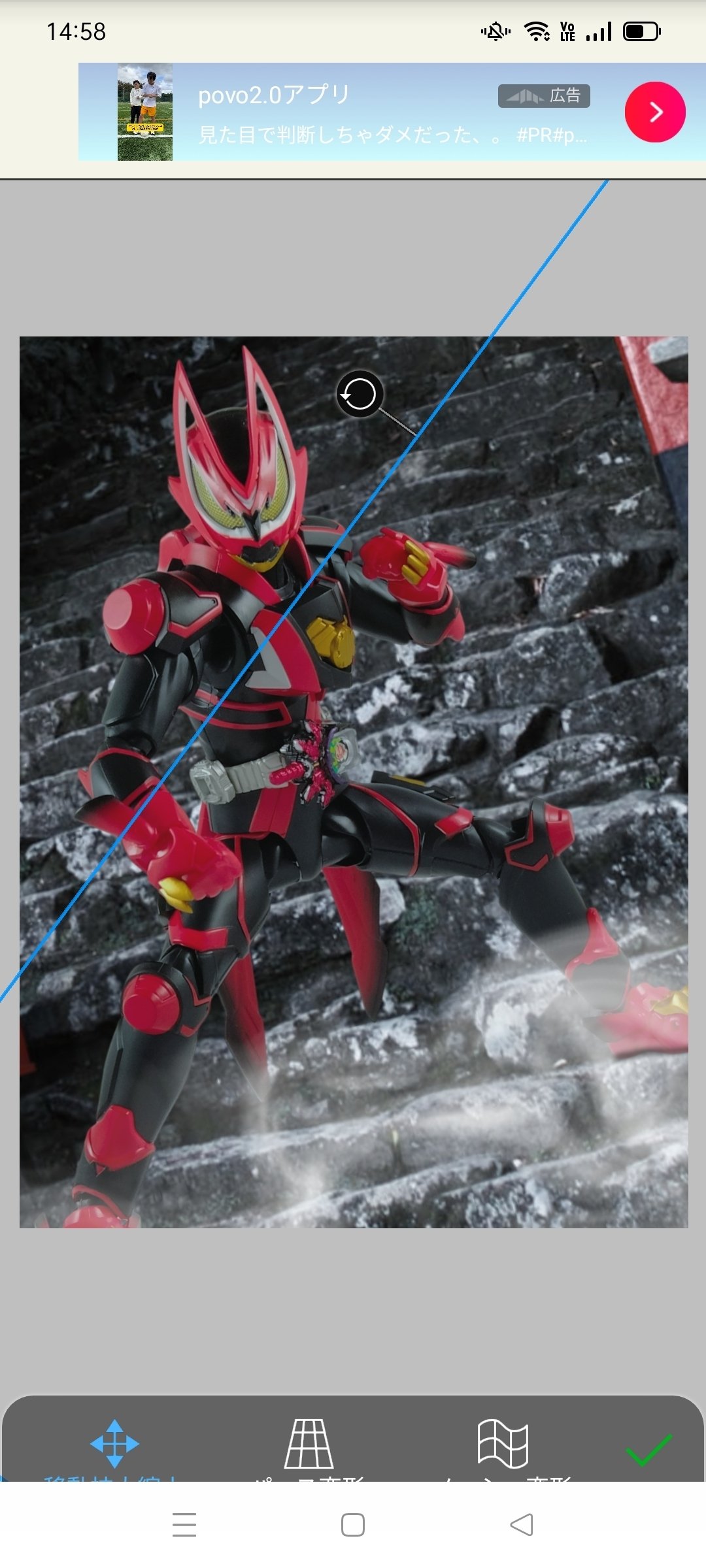

用意した背景とフィギュアの写真を重ねていく。

次はフィギュアの色味を背景に合わせていく。

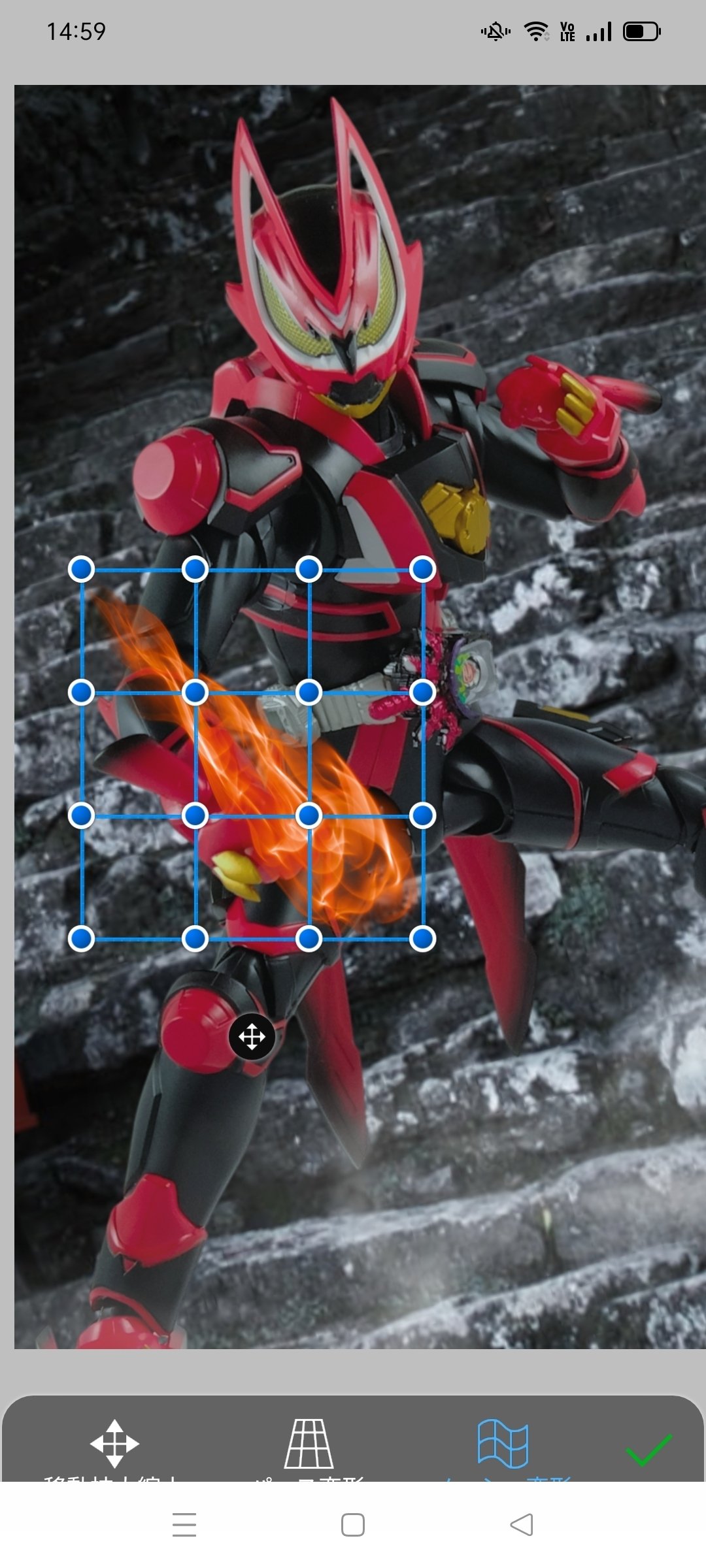

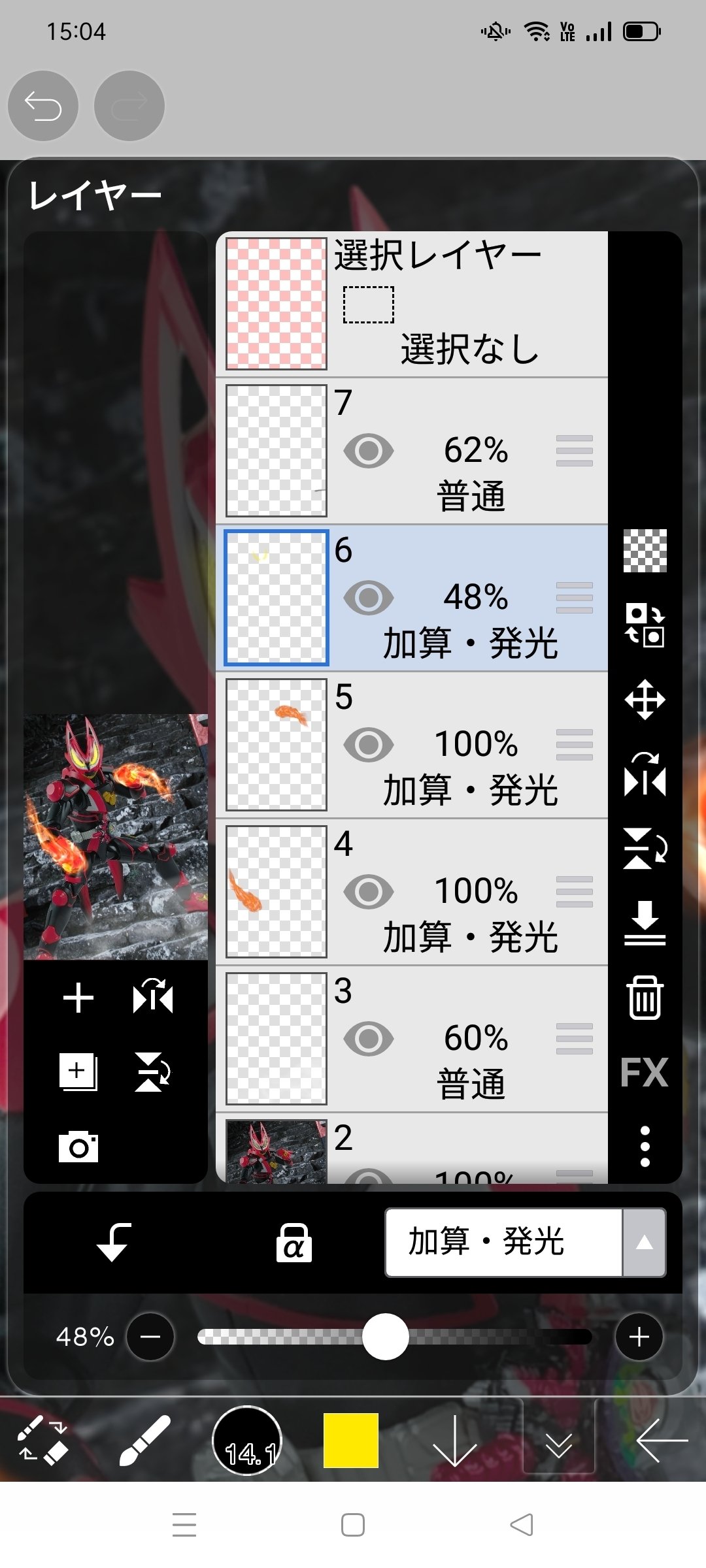

色味を弄ったら、エフェクト付け等の作業に移行する。

次は複眼を発光させるのだが、これは仮面ライダーのフィギュアを撮るとほぼ毎回やることになるので、次項で解説させていただく。

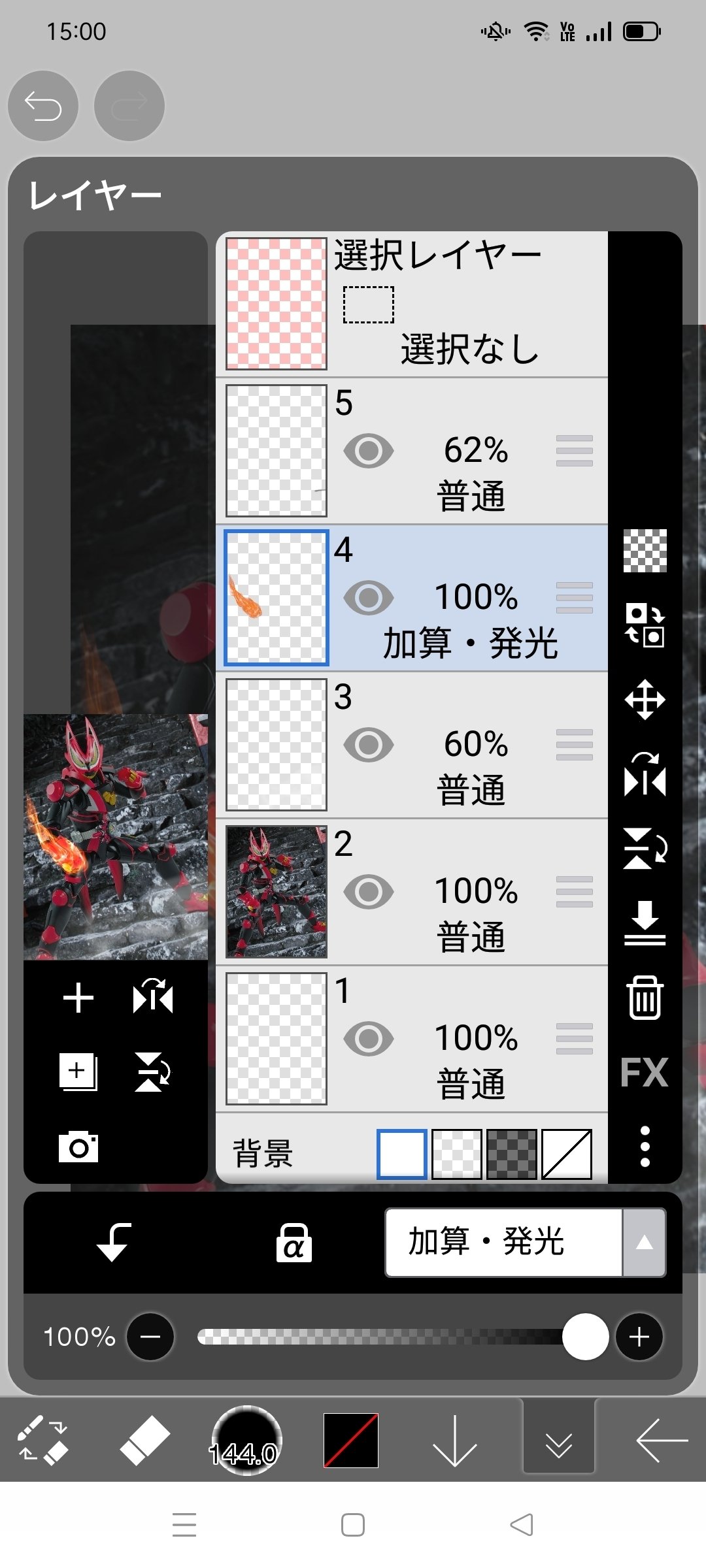

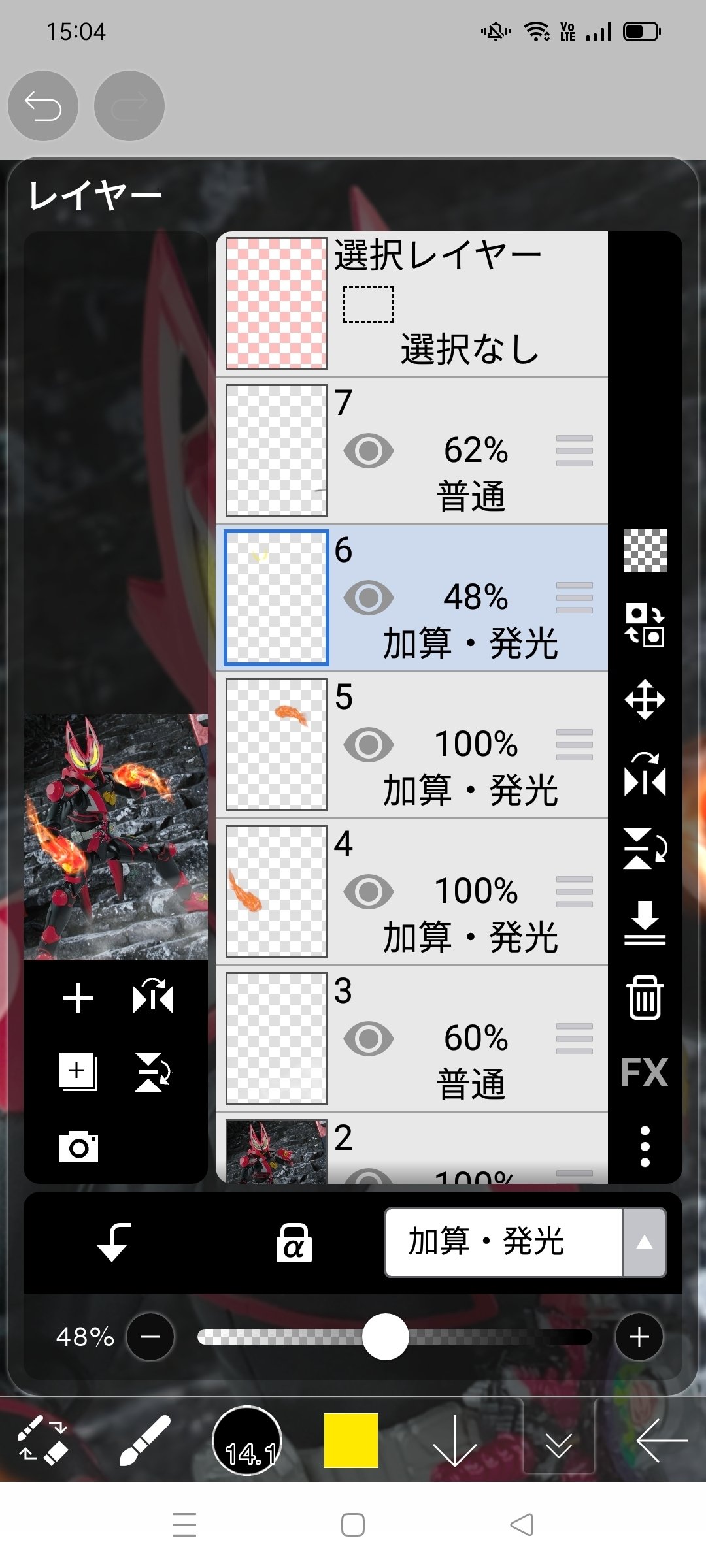

・複眼発光

ここから第2段階に入る。

こうして二つのレイヤーを重ねることで、発光にグラデーションが生まれます。

どこが変わったのか分からない?ですよね…

これでひとまずibis paintでの編集は完了。次は別のアプリで最終調整をする。

・最終調整

使うアプリは『Adobe Lightroom』。

有名な画像編集ソフト『Photoshop』の一部機能が、無料で使える便利アプリだ。

これで写真全体の色味などを調整していく。

明瞭度を上げるとメリハリが出るけど、上げ過ぎるとくどいので注意。

ゴミとか塗装ハゲも目立つようになる。

眺めるなり、SNSにアップするなりご自由に。

この編集はあくまで一例でしかないので、好きな項目を好きに弄って、お好みの写真を作ろう。

こうして完成したデジラマ写真がこちら。

撮影から編集完了まで概ね30分程度。非常にお手軽にできる。

・まとめ

今回はこのような形で、自己流のデジラマテクニックを解説させていただいた。今回紹介したのは初歩の初歩、基本のきの一角目くらいだ。

世界には自分より上手い人間が数多おり、こんな記事を読むより、余程いい教え方をしてくれる人も沢山いるだろう。

ただ、それでも、自分のノウハウが、『これからデジラマを始めたい』、『フィギュアを撮りたい』、という人たちの一助にでもなればと思い、この記事を投稿させていただいた。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。

良い写真ライフを。