まちおこし活動実践者コミュニティの「見えてきた1年」

こんにちは!この記事を見つけてくださりありがとうございます。

駅北ラボライターの磯野絵里です。

本記事では、2022年2月22日に、駅北広場キターレで行われた駅北ラボミーティング#006「来年度の活動を計画する」の様子をお伝えします。

企画運営は、

駅北・まちを知りつくした頼れるリーダー 本間寬道

知識とスキルが桁違い 歌う弁護士起業家 小出薫

名刺14枚(今はさらに増えたかも)共創の場クリエイター 小林紘大

のマネージャー3人。

参加者には、もう顔なじみになったメンバーに加え、福岡からのオンライン参加も。

さらに幅が広がった駅北ラボミーティング#006の様子をお伝えします。

オープニング

司会は小出マネージャー。

はじめに、本間マネージャーが挨拶、全員が簡単に自己紹介をしました。

この1年こんなにいろいろしてきた!活動の振り返り

小出マネージャーがこの1年間の駅北に関する活動、駅北ラボの活動の振り返りを話しました。

『始まりは5年前の糸魚川駅北大火。

現在は、糸魚川市の作成した復興まちづくり計画のなかでは「展開期」にあたります。

その計画は、「カタイ絆でよみがえる笑顔の街道 糸魚川」を方針として掲げ、多くの事業やプロジェクトが進んできました。

”復興”はすすみ、普通の生活を送れるようにはなってきた、というところで、ぶちあたった疑問。

「まちがにぎわう」とは?

日本社会全体としても人口は減少、以前からの「まちの商店街」は衰退。

糸魚川での「まちがにぎわう」定義について、市民会議をひらき話し合いました。

そして、「復興まちづくり戦略」から、”復興”が取れて、もっと長い視点の「まちづくり戦略」に進みました。

子育て・地産地消・高齢者元気を柱とする、実践の場として駅北ラボができました。

次に、駅北ラボでは今年度何をしたかについて振り返ります。

駅北ラボのミーティングは#001~#005の、これまで5回してきました。

#001は、小林マネージャーが「お金と人」がどんな取り組みでもキーになるという話、小出マネージャーが糸魚川の近現代史を踏まえて人口減少社会における考え方の話をしました。

#002では、ゲストに長者温泉ゆとり館の屋村さんをお呼びし、クラウドファンディングについての話と、クラファンをやるならという設定のワークをしました。

#003は活動の現状を今一度お互いに聞こうという回でした。

#004は「活動の核を再確認しよう」。一番大切なことは何だっけ、核になるのはなんだっけ。カネタ建設の猪又さんからお話しして頂きました。

以上が駅北ラボとしての一年の流れでした。

各活動では、つなぐKitchinプロジェクトが、収穫し調理して食べるまでが体験できるピザ作りや、さつまいもをメインにしたイベントを。

越の丸茄子プロジェクトでは、オリジナルドリンクやスイーツをつかったイベントを開催しました。食材・農業にフォーカスした活動は、地元の食材を見直す良い機会になった人が多かったと思います。

また、EKIKITA WORKSのミライトというイルミネーション企画もありました。他にも、まちに人の回遊をつくろうと、様々なイベントをしました。

さらに、会場でもあるキターレでは、まちなか健康体操を毎週行っています。70~80代の方が参加しており、普通身体能力の検査をしたらこの年代、数字は落ちていくものですが、あがっていく方もいらっしゃいます。今日も、雪の中来ていました笑

また、こどもらぼでは、おさがり交換会などを行いました。

それらの活動を含めて、表に書き出してみました。そうすると、結構たくさんあるなと。

来年度はどうなるのでしょう?どうしていきましょう?今日これから、その軸となる部分を決めていきたいと思います!』

これからのコミュニティは、「関わりしろ」を広く

小林マネージャーが、駅北ラボ1年間の振り返りと、オンラインにおけるコミュニティ形成についての話をしました。

『駅北ラボとは改めて、そもそもどんなものだったのか?というところから振り返っていきます。

駅北ラボとは、実践という点に重きを置いたプラットフォームになります。共動する仲間・家族のを生み出し、アイディアの種「0.1」から実践して継続する「10」へ。

「糸魚川もっと面白くなるから」を合い言葉に活動してきました。

発信としては、公式noteと公式Instagramを運営し、 動きを伝えてきました。

noteでは、各ミーティングの様子や、マネージャーの自己紹介を発信し、ミーティングに参加する方が予習・復習できたり、気になった方が会の様子が分かるようになっています。

Instagramでは、noteと同じように会の様子を伝えると共に、ラボメンバーの活動をストーリーでシェアするなどもしてきました。

5回行ってきたミーティングでは、情報のインプットとそれを受けて感じたこと・学んだことを共有するアウトプットを行い、スラックを使ってオンラインコミュ二ティ化も図ってきました。

オンラインコミュニティはコミュニケーションが全て可視化されるので、ぜひもっと盛り上がって欲しいなと!小さな思いつきや妄想も含めて、どんどん話して欲しいです。

ここからコミュニティ論のような話になるのですが・・・。

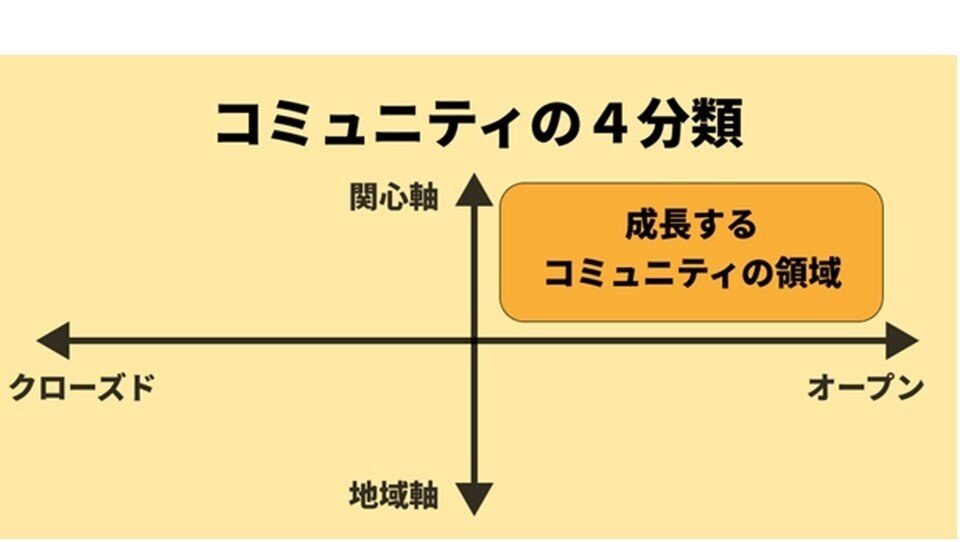

今までの コミュニティ は、運営者と参加者がはっきり分かれていましたが、駅北ラボは「支援者」も大事にしていきたいと思っています。

そして、情報が開示されていて、共感している。

これが成長するコミュニティの分類だと言われていて、影響の輪が広がっていきます。

また、このような「コミュニティ」が増えていくと、ピークと減衰期が絶対にあります。

その時に、「なぜやったのか」を立ち止まって考えていくことが大切です。駅北ラボもマネージャー会議の際は原点に立ち返って振り返りをしています。

また、タッチポイントの幅を持たせることも大切です。

ミーティングに参加してプレゼンを発表するというようなハイタッチから、インスタグラムをフォローするだけというロータッチもOKというようにしました。

今回も福岡からリモート参加してくれている方もいるように、距離を超えて関わりしろがあるコミュニティを目指しています。

今や有名な手法となりましたが、地域活性を目的とする活動をする上では、プロセスエコノミーを常に頭に入れて欲しいです。

完成品ではなく、プロデュース・準備・作成するその過程に価値があり、商品であるというものです。

駅北大家族という未来に向けて、誰に、どう、何を伝えていくかを考え続けていきたいですね。

おすすめの作法としては、「誰に」をちゃんと言えるようになることです。街のコンテンツを丁寧に読み解いていきましょう。』

つづく。