市のこれまでの取り組みと今後の方針ーーー足りないのは見える化、市民の声と変化

こんにちは!この記事を見つけてくださり、ありがとうございます。

引き続き、2021年12月20日に行われた駅北ラボミーティング#005「わたしのくらし・エリアのみらい」の内容をお伝えします。

前記事はこちらです。

第2部では、糸魚川市が作成した「駅北復興まちづくり計画」や「駅北まちづくり戦略」によるこれまでの取り組みと今後の方針を、糸魚川市役所都市政策課の能登さんが話しました。

復興・復旧だけでいいのか?その先の”にぎわい”とは?

『大火の後につくられた、駅北復興まちづくり計画から、まちづくり戦略へ。これまでの5年間をそのふたつを併せつつ振り返ってお話しできればと思います。

発端は駅北大火です。147棟焼失した大規模火災でした。「一刻も早く」と復興に向けて動き出しました。

駅北復興まちづくり計画というのは、大火の8か月後に作成しました。これから5年間で復興を進めていきましょうというものです。

内容は、

災害に強いまち・にぎわいのあるまち・住み続けられるまち

という3本柱のもと、重点プロジェクトを作りました。そのプロジェクトも細分化され、事業が全部で77もあるんです笑

そこでぶちあたった壁が、

「“にぎわいのあるまち”って何なの?」

ということです。

どうなったら正解なのか?市役所内だけでもいろんな声が挙がりました。それは大火以前からの話であって、もはや復興・復旧にとどまらないものです。

そこで、にぎわいの具現化を目的に「市民会議」を立ち上げました。

A.子育て・地産地消・高齢者元気

議論を経て、「駅北まちづくり戦略」を2020年10月に制定しました。

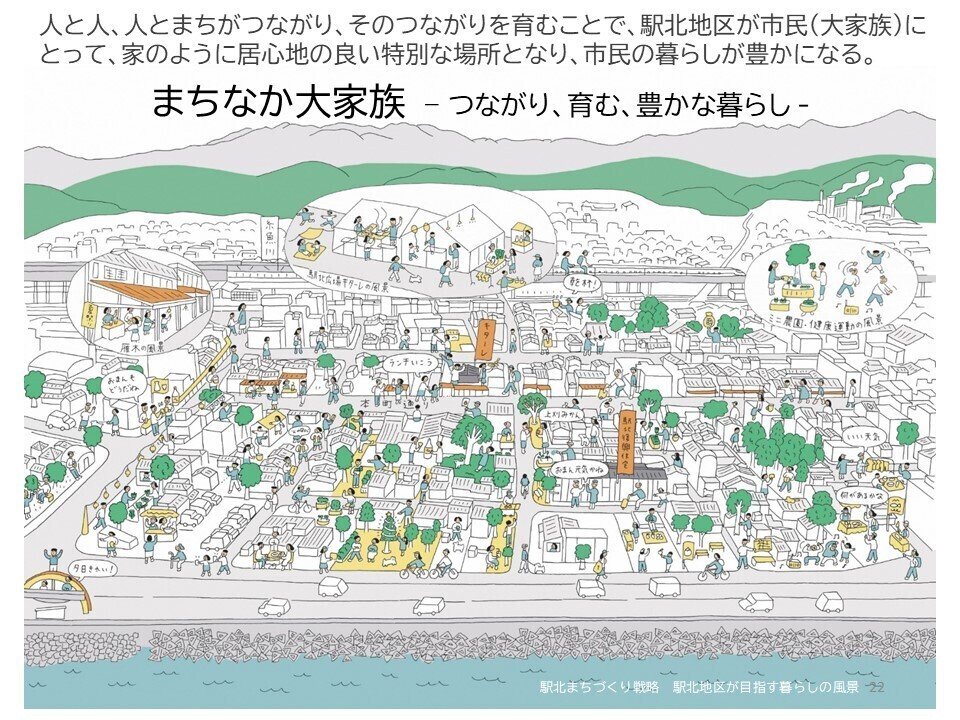

“まちなか大家族”というビジョンを掲げ、子育て・地産地消・高齢者元気の3本柱を定め、それぞれの取り組みを進めてきました。

そして現在に至ります。

“公民連携”とは「一生懸命活動している方々に、行政がより活動しやすい環境を整えましょう」ということ。

次に、まちづくり戦略における西村さんがおっしゃっていた「公民連携ポイント」からピックアップしてお話をさせて頂きます。

“公民連携”とは、一生懸命活動している方々に、行政がより活動しやすい環境を整えましょうということです。

ポイントは3つ。

良い資源が身近にあることに気付き、有効に使うこと

小さな種から育てること

連鎖的に周辺に広がっていきます。

活動の持続性

活動する人の満足度を高めること。サービス精神だけだと、疲れてしまいます。

人の「動き」をつくる

ここからは個人的な意見なのですが、「まちづくり」ってそもそも何でしょう?

私は、活動・人の動きが、多くの人が集まる空間づくりとなり、まちづくりになっていくのではないかと思っています。

このイラスト、こういう未来を目指すんですか?とよく聞かれますが、ここにどんどん付け足して、書き加えていきたいです。』

以上が能登さんからのお話でした。

足りないのは、見える化

小出マネージャーが、様々な活動を書き込んでみた図を出しました。

『駅北・市内・キターレ、それぞれで様々な思いを持った人が地域を盛り上げるために活動しています。

こう考えると、駅北エリアはおまんた祭りなど、大火以前からそもそも多くのイベントがありました。市内では、小滝のツリーハウスや、ゆとり館さんでのアースデイなどもありました。

すでに在るんです。

つまり、何が足りてないか。見える化です。』

と話しました。いろんなイベントなどに参加して、応援して、拡散していきましょう。

また、小出マネージャーはこう話しました。

「まちがさびしい」の対義語は、「希望」?

『ある時言われた言葉、「まちがさびしい」。

これに、どんなアンチテーゼを返せるかなといつも考えています。

今の答えのひとつは、「希望」なのかなと。

自分も暮らしていけるし、子供の代も安心だと思える。この状況が「まちがさびしい」に対する、対義語だと。

自然、空き家、空き店舗を使ったリノベーションなど、資源はありあります。

そこに、やりたいことがあり、それを実現したい人がいる。

これがそろったときに、動き出すのだと思っています。駅北ラボもそんなきっかけが生まれる場の一つになりたいと思っています。』

応援したい。応援していきたい。

次に、会場の皆さんからの感想・質問・意見を聞きました。

埼玉の川越から来た学生さんから、こんなにたくさんの活動がある、住民が自主的に集まる、その背後にある要因はなんですかという質問が。

参加者に、小滝地区でツリーハウスをつくる糸魚川の地域おこし協力隊の三熊さんがおり、こう答えました。

『私がつくろうとはしてなかったけど、自然が体験できる場所をつくりたい人と、山の土地を提供したい人と、大工さんがいて、ツリーハウスにつながっていったと思います。

だから、偶然です。

いろんな人が加わって、やっていくなかでできてくるんだと思います。』

糸魚川に住んでいる人が全体的に地域に関心があるのはすごいことですね、と学生さん。

小出マネージャーは、そうやって一般化できるかはわからないけれど、大工さんがいる、資源がある、そこに三熊さんが加わったからこそ、できたんだと思うと話しました。

次の方からは、まちづくり戦略に3つのテーマがあることは分かるが、物足りないとの意見が出ました。

本当にできるのかな、という違和感を持っているとのこと。発表者始め活動は素晴らしいから、これに足してこんなことはどうだろうと、自分も意見を出していきたい、と前向きな姿勢でした。

「自分は何もできない」「誰かやってくれる」ではなく、自分のできそうなことから始めることが大切だと思います。

また、活動の動きを目にするタイミングが無かったけど、ここでたくさん見れて、安心したと言う方もいました。地域全体でバックアップしていくことが、健康体操であれば健康づくりにつながってくし、それぞれの活動の広まりにもなると。活動してる人には感謝しています、と言葉を締められました。

移住してきた糸魚川市のジオパーク担当のガイドさんからは、早く引っ越した理由をよく聞かれるらしく、何が良さなのかをはっきりと伝えたいとのこと。市のプレゼンは難しかったけれど、自信をもって、みなさんのすばらしい活動を伝えたいと思ってくれました。

わたしのくらし・エリアのみらい 全体を通して

普段駅北ラボミーティングに参加してくださる方々の中から、たった4組ではありましたが、市民のみなさんに広く活動を知ってもらうことのできた会だったと思います。

5年前の大火による焼失から、復興を越えて、さらに わたしのみらい 。

まちのみらい へ。

考えるきっかけにもなれたのではないかと思います。

(文:磯野絵里)