活動の核は何だ。社員の自立性と、地域への貢献だ。

引き続き、ミーティング#004についてお伝えします。前回と併せて読むことをおすすめします。

今回は猪又直登さんによるプレゼンです。

迷いながら・・・

『紘大さんの素晴らしい話(上記記事参照)で十分じゃないかな笑 余興みたいな感じで聞いてください。

というのも、僕自身もいつも迷いながら進んでいます。みなさんと一緒です。結果としてこうやってやってるという話になるので、そのプロセスでどうもがいてきたかを含めて気軽な気持ちで聞いてください。

改めて自己紹介をします。

ちょうど50になりました。引退したかったけど逃げられませんでした笑

大学時代はバンドをしていました。卒業後は、親の建設会社に入るのを拒み、玩具メーカーに就職し、営業を経てからキャラクター版権の買い付けの部署に異動。玩具メーカーにいながら、出版社、アニメ・映画会社、アパレル、自動車メーカー、芸能プロダクションなど様々な企業との取引を経験。5年後の1999年に家業であるカネタ建設に入りました。その2年後から社長になり、今もしています。

現在は、カネタ建設以外にも、いくつかお役を頂いています。

まずは、カネタ建設の紹介をさせてください。

1932年12月22日。5年前の糸魚川大火と同じ日に大火があり、380軒以上燃えました。

祖父が大阪の製材所から帰ってきて創ったのが、カネタ建設です。

建築・土木・不動産・介護を軸に、「暮らしワンストップ」。

困ったことがあったらカネタさんに聞けばいい、と言ってもらえるような、地域に根付いた事業をしています。

理念は

簡単にですが、

経営理念は「全従業員の物心両面の幸せを実現するとともに、地域社会の進歩発展に貢献する」。

ビジョン・なりたい姿は「団結力で地域No,1の100年企業を目指そう」。

今88年なので、あと12年頑張れば100年企業になれます。しかも、団結力でというのがポイントです。

ミッション・会社が果たすべき使命は、「暮らしワンストップサービスで地域を豊かにする」。

バリュー・共通の価値観は、「利を求むるに道あり」。利益を求めるのももちろん大事なんだけど、人間として、やるべきこと、やってはいけないことを判断基準にしましょう、ということです。

ストラテジーで最も大切にしているのは地域との共生です。

オレンジフェアストーリー第1章~どんな運営方針か~

(上のVTRを見て)毎年毎年続けて開催していまして、この回は4,000人もの方が来てくれました。

みなさんの参考になると思ったのが、「どんな運営方針でやっているか」です。

1,自前主義

足場からなにから、全て社員の手作りであることにこだわっています。こどもたちに最高の夏の思い出を、その一心です。

2,若手育成の舞台

若手研修としての役割も担っています。入社歴の若い2,3年目の社員が主になって動き、当日もブースリーダーをします。当日は総出で運営しますが、ベテランは後方支援にまわるという形になっています。

3,人の展示会

動画で感じたと思うのですが、やってる僕らがすごく楽しいんです。建設業なので、普段はどうしても家のデザイン、性能、、となるのですが、楽しんでるその姿そのものを見て。わたしたちを見て!こんなに楽しいんだ!という姿を見てもらう機会なのです。

したがって、オレンジフェアでは受注活動は一切していません。

オレンジフェアストーリー第2章~すべてのはじまり~

このオレンジフェア、17年間毎年続けているわけですが、こんなこと、最初から明確に目的や理由が決まっていたわけではありません。

はじまりは2004年でした。

社長になって3年目。なんとなく発言力のあるベテラン社員さんがいて、若手は何も言えない、言っても何も変わらない・・・そんな雰囲気がありました。

私も30代でしたから、若手の社員たちと仲間になりたかった。一緒に経営して欲しい、そんな自分の動機で40歳以下の社員を集めて、委員会をつくりました。

そして、やったことは単純です。

「自分が社長だったら何やりたい?お客様だったら何があって欲しい?良いアイディアは予算を付けます!」

と投げかけました。

まあでも最初は言われた方も、急に言われても・・・といった反応でした。

次の委員会で、玄関に花置いていいですか?との意見が出て。

もちろんいいよ。

その次の委員会。引き継がれ続けた大量の感謝状が壁一面に飾られていたのですが、それはもうタバコの煙で真っ黄色。ヤクザの事務所みたいなので、外していいですか?との声。

うん、外そう。

外したら外したでやはり、年配社員が何で外すんだー!と噛み付いてきたが、まあまあとなだめて。

本当に、そんな小さいことばかりから。

でも、彼らからすると、自分の言った意見が通っていく、という実感が湧く。そんな達成感を積み上げていきました。

ある日、「たくさん家を建てさせてもらったのに、オーナーさん達に何も還元できてないので、そのバスツアーをしたい」との声が。

いいよ。

結果的には、お金はたくさんかかったのですが、オーナーさん達はもちろん、企画した本人たちも喜んでくれて、良い企画になりました。

そしてその翌年。当時は建設不況真っ只中。同業者はイベントというイベントすべてをやめていました。

社長!地域還元の感謝祭やりましょう!

100万円くらいする予算の企画書を持ってこられて、その時はさすがに即答できなくて。

どうしよっかな~・・・と思っていたら、リーダー二人の内のもう一人が来て、

社長、あの企画書どう思います?

話を聞くと、どうやら盛り上がった勢いで同調圧力的に話が進んでしまったらしい。

こんな感謝祭なんてしても、受注が取れるわけでも無いし、この不況だし、、と、真面目なことを話すなぁと聞いていました。・・・ん?待てよ?

じゃあ、この企画書潰して欲しいって言いに来たの?

すると、「さすが社長ものわかりがいい!」と言われたもんだから、冗談じゃない!全額承認だぁ!!とはんこを捺しました。

なぜなら。

みんなが経営に関わって欲しいから、その委員会をつくったのに、みんなで決めたことを裏で手を回して手錠をかけてくれと言うのは違う。

やめるならみんなでやめる。勉強させるという意味でも承認しました。

とは言っても、いざ次の週の会議となると現場が忙しい、と言ってなかなか集まらない。

まあそうだよね、そうなるよね。なんでもかんでも勢いでいけるわけじゃなかった。まあでもこれもひとつの勉強、と見ていました。

そんなある日、奇跡が起きた。

年配社員が手伝っているのです。これはあそこに申請出した方が良い、ここの図面はこうやって書け、、、

そうすると、メンバーが一人、また一人と戻り始めて、間に合わないぞー!となりながら、当日の実行までたどり着くことができました。

第1回は、木工教室、縁日と流しそうめんと、といった内容でしたが、それでも約1,000人の来場がありました。

オレンジフェアストーリー第3章~これはものすごい社員研修だ~

開催してみると、当時はイベントが無かったから、良いときにやってくれた、子どもたちが大喜びだと、嬉しい声をたくさん頂きました。

また、社員全員が関わることも良い影響を生み出しました。

通常の業務では、セクションが分かれているので、土木と建設、経理と営業、それぞれどんな人が何をやってるか分からなかった。

それが、あの人はこれができる、あの人は頼りになる、と団結力がさらに強くなりました。

さらに、いいだしっぺのリーダーは、めちゃくちゃ強くなりました。当日はもうぼろぼろのてんてこ舞いになりながらも頑張って。交渉もできる、年上の方にお願いすることも上手くなりました。

これを社員研修としたら。

この企画で、チームワーク・社会への貢献の姿勢・リーダーシップが身につきました。

予算は100万円だったのでひとり3万円くらい。実際に同じことを学びに東京まで一人3万円で行かせたら、交通・宿泊費だけで、研修費が出せません。

そう思ったら費用をかけても開催すべき大事なイベントだと思いました。

オレンジフェアストーリー第4章~見えてきたもの~

すったもんだありましたが、毎年毎年テーマ・ストーリーを変えて、ブラッシュアップしていきました。

今では、

子どもたちに最高の夏の思い出を

「人の展示会」であるということ

人材育成

という3本柱だと、開催する意味がはっきりしてきました。

また続けていくうちに分かったこと、よかったことがいくつかあります。

お盆の時期に開催しているのですが、糸魚川を出て家庭を持ち、その時期に帰省してきた人達が子どもも一緒にいける、同窓会のような役割を果たすようになりました。

また、地区の夏の子ども行事はオレンジフェアにします、という団体も増えています。

少子高齢化でコミュニティごとに何かを企画して、実行してというのは難しくなっているそうで、代わりになれていることを嬉しく思います。

もう17年やっているので、当時3歳の子はもう20歳。企業訪問や面接で来てくれた人と話すと、オレンジフェアで!と言う方が現れてきました。

そしてなんと言っても、社員の意識変化です。「人を育て、まちをつくる」そんなオレンジフェアが社員の誇りとなっていて究極のまちづくり産業だと胸を張って言えるようになりました。

このようなプロジェクトではあるあるですが、やっていくうちに活動理由が増えて、理念がぼやけていきます。

でも、大切なのは引き算。

本当に大切なものは何かを時々振り返り、引き算していく

オレンジフェアの場合は「感謝の循環」なので、大手のキッチンメーカーが無料で展示車を出してくれると言ったときも、断りました。

水が出続けるところに人は集まる

あと少し話しておきたいこととして、発信についてがあります。

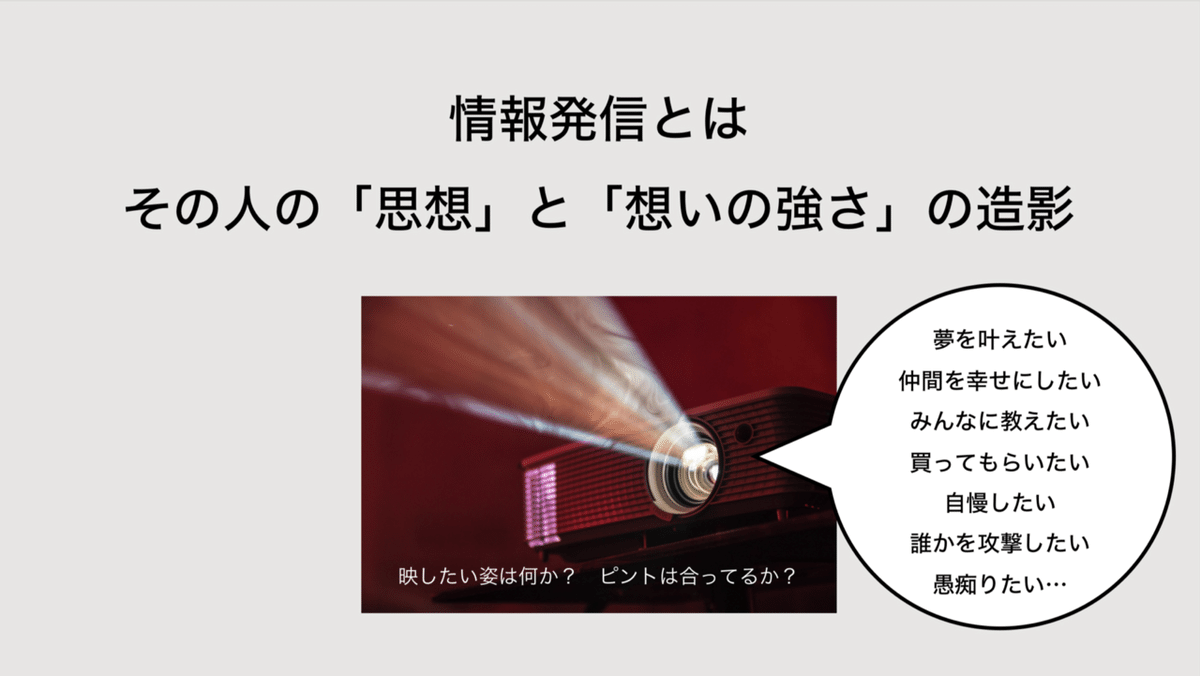

いろいろやってみて思うのは、発信とは思想と思いの強さの結果であるということです。

必要なのは根気・執念・場数。

始めたばかり、誰も見ないからと、手を止めてはいけません。水が出続けるからこそ人が集まるのです。

私たちもそうでした。YouTubeはやってましたが誰も見ない。

ですがこのコロナ禍で一念発起。自前でつくって、発信を本格的に始めました。オーナーの声を聞いたり、家の写真撮ってこまめに発信していきました。

今では1日平均で4~500再生されるようになりました。

また、聞くことが増えたと思いますが、時代はプロセスエコノミーです。

完成したものなんて皆同じ。完成する前の過程そのものに価値があるようになりました。

NiziUを生み出したNizi Projectやえんとつ町のプペルなどがいい例だと思います。

惜しまずにさらけだすことが大切です。

次のワークに向けて

何度か出しましたが、ビジョン・ミッション・バリュー・ストラテジーを今一度整理して、これからの活動に活かしてください。

これで終わります。』