食品学実験B 1 : 油脂に関する実験 粗脂肪の定量

1. 目的

ソックスレー抽出器の構造および正しい操作を理解し、食品中に含まれる粗脂肪の量を求める。

また、実験結果で求められた粗脂肪の量と食品成分表に記載されている脂肪量の差を確認する。

2. 器具・試料

3. 原理

脂肪は水に溶けないため有機溶媒であるジエチルエーテルを使用し、試料から粗脂肪を抽出させる。抽出のためソックスレー抽出器を使用する。

ソックスレー抽出器にて、ジエチルエーテルをAに入れ、A,Bおよび冷却水を通したCを連結する。Aを電気恒温湯煎器で加温するとA内のジエチルエーテルが蒸発し、Eを通ってCに達して冷却され、B内の円筒ろ紙上に滴下し、B内にたまり、試料中の脂質が抽出される。ジエチルエーテルの液面がFの上部に達すると、B内のジエチルエーテルは抽出した脂質とともにFを通ってAに流れ込む。ここで再び加温されてジエチルエーテルのみが蒸発し、A→C→B→Aを繰り返すことにより、試料中の脂質がすべてAに集められる。

図1:ソックスレー抽出器

4. 実験方法

1.試料3~4gを正確に秤量し、円筒ろ紙に入れる

2.円筒ろ紙の上部に脱脂綿を詰めてソックスレー抽出器の中間部に挿入する

3.ソックスレー抽出器の定量びんは十分に洗浄乾燥し恒量とする

4.ソックスレー抽出器の定量びんを中間部と連結する

5.中間部の上部よりジエチルエーテルを入れる

6.冷却管を附して電機恒温湯煎器に設置して、50℃前後でジエチルエーテル可溶物のなくなるまで(約18時間)連続的に抽出を繰り返す

7.ジエチルエーテルをできるだけ回収し、残余のジエチルエーテルは蒸発させる

8.定量びんを90~100℃の電気低温乾燥器に1時間入れ、デシケーター中で30分間放冷する

9.定量びんを秤量する

5. 実験結果

1. 以下の通り秤量した

注1:「*」がある値を粗脂肪の計算に使用する結果値とする

2. 粗脂肪の計算

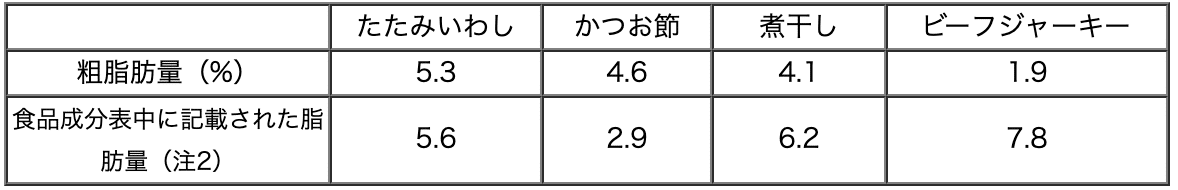

注2:食品成分表の記載は、100gあたりの含有量であるため割合(単位:%)と同意となる。表中の記載値は割合(単位:%)としている。

下記、計算過程

A.たたみいわし

B.かつお節

C.煮干し

D.ビーフジャーキー

6. 考察

今回の実験では、試料である食品中に含まれる粗脂肪の定量を量ることができた。実験で得られた粗脂肪量と食品成分表に記載されている脂肪の量に差が生じていることを確認できた。また実験を通じてソックスレー抽出器の正しい使用方法について確認することができた。

資料である食品中に含まれる素脂肪量の定量実験は、ジエチルエーテルを使用して抽出した。これは脂肪が水に溶けないため有機溶媒を使用した。有機溶媒のため中性脂肪の他に遊離脂肪酸、レシチン、コレステロール、ロウ、色素などもジエチルエーテルに抽出されるので得られた結果値は純粋な中性脂肪の定量ではなく粗脂肪の定量である。

たたみいわしは、実験結果は「5.3%」であり、食品成分表は「5.6%」であった。両者の値の差は「0.3%」であった。両者の値は近い結果となり実験は正しく行われたと考える。

かつお節は、実験結果は「4.6%」であり、食品成分表は「2.9%」であった。両者の値の差は「1.7%」であった。両者の値は近い結果となり実験は正しく行われたと考える。

煮干しは、実験結果は「4.1%」であり、食品成分表は「6.2%」であった。両者の値の差は「2.1%」であった。両者の値は近い結果となり実験は正しく行われたと考える。

上記の試料3つについては実験結果で得られた粗脂肪量と食品成分表の値が近い結果となったが差は生じていた。この差は食品成分表が各食品の成分値ごとに変動幅がある特徴のため生じた差であると考える。差が生じてしまう理由は、食品は春夏秋冬の季節などの旬や原産地、天然なのか養殖なのか、養殖に使用する餌の成分など様々な要因によって食品の成分が変化してしまうためである。

ビーフジャーキーは、実験結果は「1.9%」であり、食品成分表は「7.8%」であった。両者の値の差は「5.9%」であった。前述の他の3つの試料と比べ値の差が近いとはいえない結果となったが実験は正しく行われたと考える。

上記は実験結果で得られた粗脂肪量と食品成分表の値の差は前述の食品成分表の特徴に加えて食品加工中の過程中に使用される材料や添加物により差が生じたと考える。ビーフジャーキーのような食品の場合、食肉につなぎなどを加えていることがある。使用された材料や添加物については不明である。これらのことからビーフジャーキーは実験結果で得られた粗脂肪量と食品成分表の値の差が生じやすい要因が多いため前述の他の3つの試料と比べ値の差が近いとはいえない結果となったが実験は正しく行われたと考える。

7. 参考文献

■食品成分表

タイトル:食品成分表2015

著名者:香川 芳子 (著, 監修)

出版年:平成27年1月31日

出版社:女子栄養大学出版部