短編小説『みんなちがってときどき痛い』

すいませんがあなたの口癖だ。すいません、お願いします。すいません、通ります。すいませんお昼どうですか。

あなたは同僚に煙草を勧められたことがあった。「すいません。吸いません」と言っていた。飲みの席が妙な空気になって「いやちがうんです」とあなたは言い訳していた。そのとき僕はあなたの口元から覗く歯並びがきれいだと思っていた。

僕は順位を気にする。競争の順位は気にしない。一番になれるものがあるとは考えないから。人の順位を気にするのだ。社交性、内向性、残酷さ、上品さ、僕はそういう計りにくいものを計っている。

あなたは6位だ。

僕がよく会う女性の中の順位で。

顔が整っているわけじゃないし、ノリがいいわけでもない。スタイル抜群とか、頭が回るとかでもない。すべてそこそこなところが僕はいいと思った。

たまにいる。

女子高生のグループに「何で君がいるの?」みたいなタイプ。僕はそこに魅かれる。なんでそこにいるかはわからないし興味もないけれど、そういう人が僕は好きなんだ。

でもあなたはモテた。

6位だからモテた。

手が届く範囲にいて、隣にいて恥ずかしくないレベルで、男にとって都合のいい女性だった。

出会ってから、あなたはきれいになったね。僕だけでなく、周りの順位も上がっていった。

僕はそんなあなたをどんどん好きではなくなっていった。むしろ嫌いになった。調子に乗っていたから。なぜだろう。確かに僕らは同期だけど、たまに出るタメ口が癪だった。あなたは6位の人なのに。

すいませんが口癖なのに。

あなたは仕事もできるようになった。僕達の成長とは違う。進化とも言うべきだろうか。

誰かしらと付き合って自信がついたのかもしれない。昔のように俯いて歩くことはなくなった。あなたの歯並びがきれいなことに、誰もが気づくことになった。

いつしかあなたは僕の上司になった。

時間が過ぎるのは本当に早い。

僕には後輩ができた。僕よりも優秀な後輩ができた。

僕が三カ月かけてマスターしたことを三日でやる。僕は参る。

そんなことも重なったから、僕はあなたを食事に誘った。相談したいことがあると。あなたは上司としての責任があるし、面倒見もいいから、誘いを二つ返事で受け取った。

お酒が少し回ってきたときに、僕から切り出した。

「仕事ができなくて困ってるんです」

「大丈夫。あなたはマイペースなだけよ。今はだめでも追いつくわ」

僕はマイペースという言葉が嫌いだった。ウサギとカメならカメ。ウサギが止まってくれなかったら、カメはウサギの背中を見ることもない。

あなたは僕のことを知らない。だから僕にとって嫌なことも言ってしまう。わからないからしょうがない。でも、そんなこと関係ないんだ。

「きれいごとの教科書でも持っているんですか?」

あなたはきょとんとしている。

「どこかで聞いたことある手垢べったりの言葉で僕を慰めてんじゃない」

彼女の眉に力がこもった。

「あなたは私を見下してる。出会ったときからずっと」

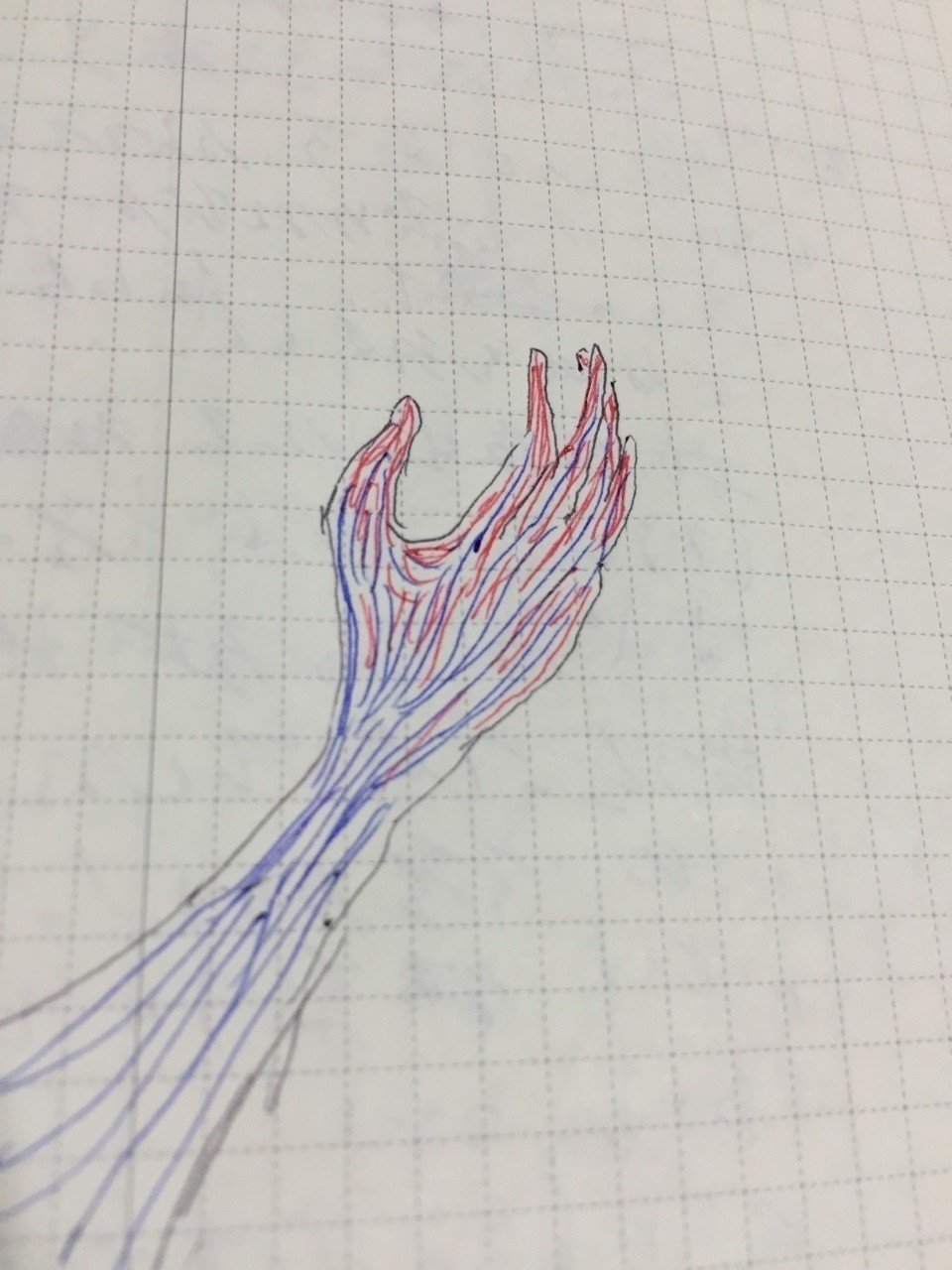

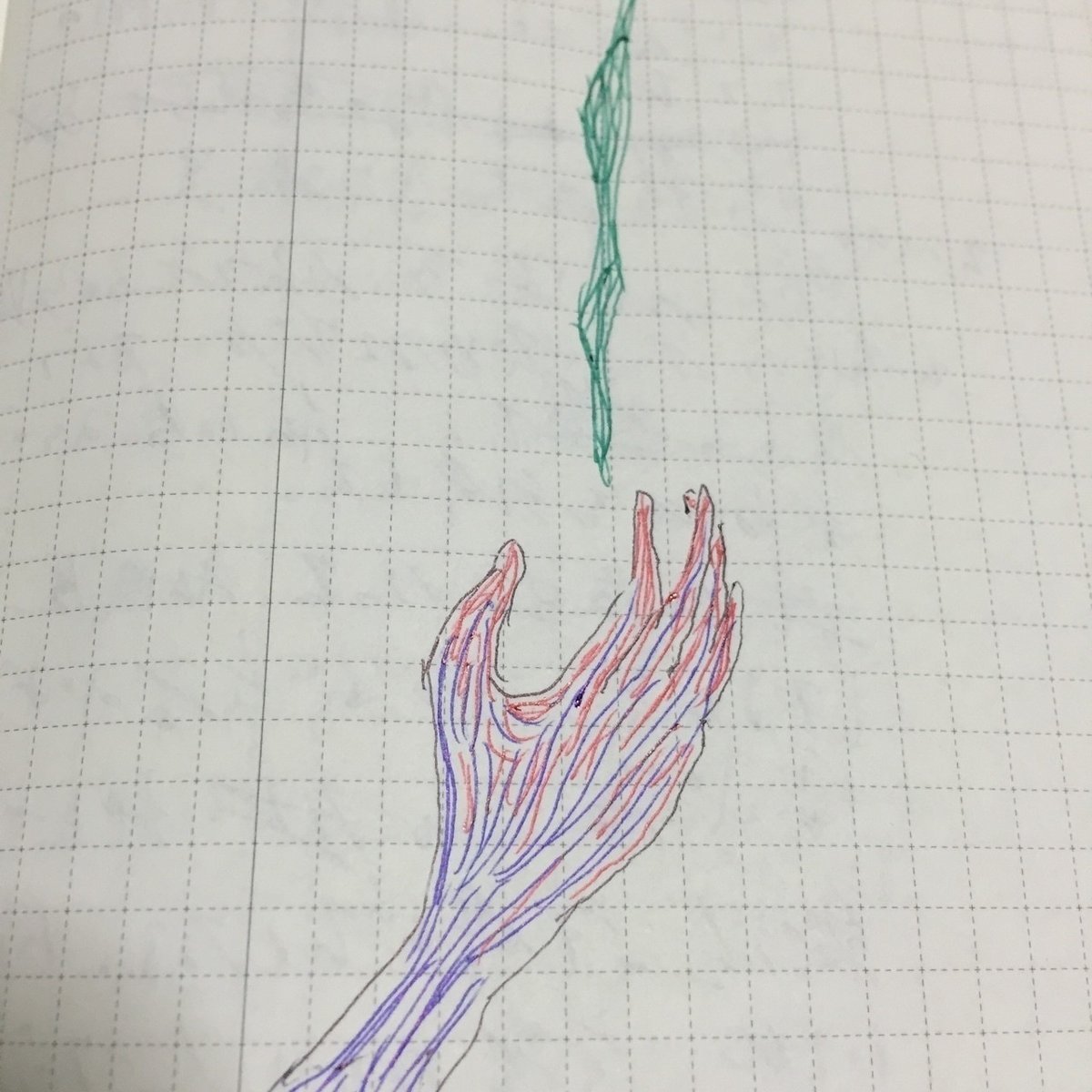

彼女の青い肌は、指先から少しずつ少しずつ赤みを帯びている。

あなたは続ける。

「あなたはみんなと自分をこれくらいだと順位付けしている。自分のことは真ん中あたりだと思ってるんでしょ。でも順位なんてないの。あなたは1番でもないし最下位でもないの。わたしたちは、平面に立っているだけで、上下なんてないんだよ」

「ただのきれいごとじゃないか。地球だって丸いんだよ。平面に見えてるだけなんだ」

「平面な星だってあるじゃない」

「僕は地球生まれの地球人なんだぞ」

僕は手が二本しかないし目も二つしかない。一度にできることも限られている。それでも同じ世界で生きるしかない。繋がるとは受け入れるということ。丁寧に積み重ねていたものが一瞬で吹き飛ばされる。そんなことが平気である世の中でもう一度積み重ねていく。

「僕はあなたが好きなんだ」

彼女の赤みは、少しずつ青く戻る。

「あなたはわかりやすい。そういう生き物なんだね。僕は、こういう生き物なんだよ」

僕はあの頃を思い出していた。

教室の隅で友達と話しながら、なんであのグループにいるんだろうという子を目で追っていた。きっとあの子は、僕と同じ何かを持っている。そう思っていた。

たぶん持っていたんだと思う。でも、違うものも持っていた。それだけなんだ。

<おわり>

あとがき

僕はやりたいことがやりたい。やったことあることより、やったことがない方を選びたい。僕はあまりSFを書いたことがなかった。でもこれは、SF色は弱いけれど、宇宙を絡めたものを書いてみたかった。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?