女人禁制の儀式に参加してしまった女性のドラマなど、今週のオススメ新作3本 良作映画を紹介【次に見るなら、この映画】5月15日編

毎週土曜日にオススメ映画をレビュー。

今週は、尾野真千子の4年ぶりとなる単独主演作、女人禁制の伝統儀式での騒動に巻き込まれる女性を描いたドラマ、朝鮮半島の近代100年の歴史を追ったドキュメンタリーの3本です。

①「舟を編む」の石井裕也監督が尾野真千子と初タッグを組んだ「茜色に焼かれる」(5月21日公開)

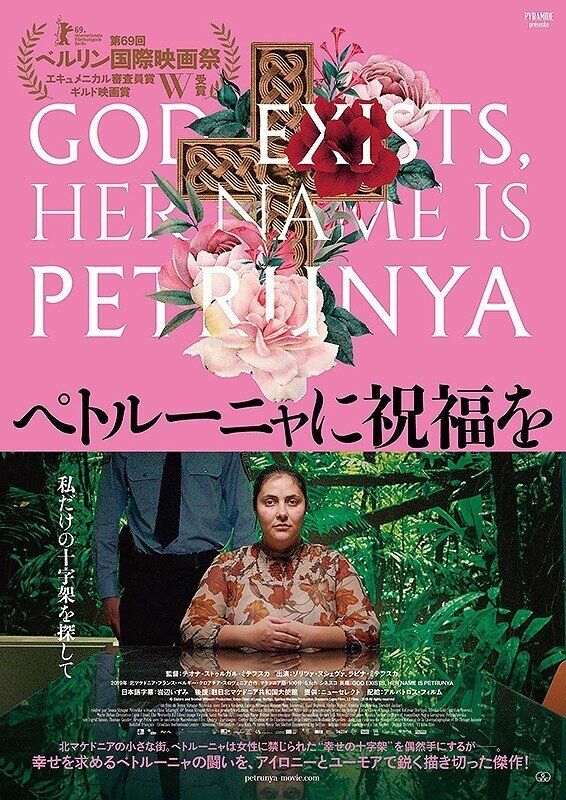

②ルッキズムや性差別と闘う女性をアイロニーとユーモアで描く「ペトルーニャに祝福を」(5月22日公開)

③フランス人監督が第三者の視点から、韓国と北朝鮮の分断された過去と現在の関係を描き出す「分断の歴史 朝鮮半島100年の記憶」(シネマ映画.comで配信中)

劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!

◇正真正銘のコロナ禍映画 石井裕也の怒りと祈り、尾野真千子が入魂の代弁(文:大塚史貴)

「茜色に焼かれる」(5月21日公開)

これは、現代の日本に真っ向から対峙した石井裕也監督が描く、怒りと祈りの映画だ。その代弁者となるのが、地道にキャリアを構築してきた演技派・尾野真千子。初タッグのふたりだが、石井監督にとっても、尾野にとっても自身のキャリアの代表作になったと謳うべき作品となった。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、新作映画の製作は軒並み延期・中止を余儀なくされてきた。その間、世相が滲み出てくる作品は幾つか公開されてきたが、今作はこの時期に撮ることに大きな意義を見出し、感染予防対策を講じながら覚悟を決めて製作された正真正銘のコロナ禍映画といえる。

映画のフックとなっているのは、19年4月に高齢者の運転する乗用車が暴走し、計11人を死傷させた「東池袋自動車暴走死傷事故」。尾野扮する37歳の主人公・田中良子は、理不尽な交通事故で夫を失ってから7年間、中学生になる息子を育ててきたが、コロナの影響で経営していた小さなカフェは破綻し、スーパーの花屋で働きながら風俗の仕事を掛け持ちすることで生活費を稼いでいる。

この良子の設定が、救いがなさすぎて観ている側の心が折れそうになる。夫を死に至らしめた加害者側から支払われるはずの賠償金は「謝罪の言葉が一言もなかった」ことを理由に受け取りを拒否。しかし、脳梗塞で体が不自由になった義父の老人ホーム入居費(16万5000円)は毎月の固定費として待ったなしの状態で、さらに亡き夫が別の女性とのあいだにつくった娘の養育費(7万円)まで面倒を見ており、良子の心情にフォーカスを当てようにも理解が追い付かない。

それでも、良子は最愛の息子の成長を生き甲斐に、どこまでも明るく振舞い、諦念というものが感じられない。石井監督は、自身の年齢と同じ37歳で他界した自らの母親への思いを良子に重ねることで、社会に対する怒り、切なる祈りも全て内包してみせた。そして疲弊しながら遮二無二生きる人々へのギフトとして、代弁者たる尾野と共にとびきり生命力に溢れたオリジナルストーリーを送り出すことに成功した。

これまでシニカルな描写をちりばめながら、いつだって温もりを忘れずに作品を発表し続けてきた石井監督にとっても、味わったことのない手応えを感じているのではないだろうか。最終盤、不意にやってくる展開に面食らいながらも尾野の生き生きとした表情に救われ、わずかばかりだが良子の心情が腑に落ちてくる。映画を作るという行為に対し、誠実でい続けた比類なき才能が奏でる人間賛歌は必見である。

◇性差別を題材にした風刺劇から時代性を突き抜けた寓話へ。至福のラストを見逃すな!(文:矢崎由紀子)

「ペトルーニャに祝福を」(5月22日公開)

原題は「神は存在する、彼女の名はペトルーニャ」。32歳のパラサイト・シングルのペトルーニャ(ゾリツァ・ヌシェバ)が神!? かどうかは別として、気鋭のテオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督は、東方正教会の十字架をめぐってペトルーニャが巻き起こす騒動を、イエス・キリストの受難になぞらえて描いている。

最悪の就職面接の帰り道、教会の儀式に巻き込まれ、男性のみ取ることが許されている「幸福の十字架」を思わずゲットしたペトルーニャ。帰宅した彼女が、裸の胸の上に十字架を載せ、磔刑にされたキリストと同じポーズをとる場面は、彼女の受難の始まりを象徴的に物語っている。味方だったはずの親友に見放され、家に押し掛けてきた警官に脅され、連行された警察では、集団で詰めかけた男たちにどつかれ、水とツバキを浴びせられる。キリストが受けてペトルーニャが受けなかった仕打ちは、鞭打ちくらいだ。

一方、ペトルーニャを捕えた警察署長や司祭も、彼女と十字架をどう処分するかで頭を悩ませる。というのも、彼らには、なぜ女性が儀式に参加できないのか、なぜペトルーニャが十字架を返さなければならないのか、筋の通る説明ができないからだ。これは、キリストを捕えた祭司長や長老たちが、「キリストを何の罪に問えるのか?」で四苦八苦した状況に似ている。

結局のところ、ペトルーニャが期せずして挑んだのは、伝統と名付けた既得権を脅かす存在になった個人と、既得権を死守する集団との闘いだ。が、賢い彼女はふと立ち止まる。そもそも、この既得権は、闘うに値するものかどうか? と。その答えをみつけた瞬間、職も恋人も希望もないあきらめモードの人生を歩んでいたペトルーニャは、復活後のキリストさながらに、まったく別の神々しい生き物に変貌を遂げる。同時に、映画自体も、性差別を題材にした風刺劇から時代性を突き抜けた寓話に昇華する。至福のラストを見逃すな!

◇朝鮮半島の激動を、極めてニュートラルな視点で描く逸品(文:駒井尚文)

「分断の歴史 朝鮮半島100年の記憶」(シネマ映画.comで配信中)

これは相当に珍しいドキュメンタリーです。韓国と北朝鮮の両国における映像が、偏らずに使用されており、かつ、両国の政府関係者や要人のインタビューも極めてニュートラルなスタンスで、実に公平に採用されているからです。「北の独裁体制こそ悪者だ」「南の親米政権こそ打倒されるべき」などのイデオロギーから完全にフリー。現在の朝鮮半島問題は、アメリカや日本にこそ根源的な原因があるというメッセージも透けて見えます。

ナレーションが英語なので、ちょっと反北朝鮮目線にミスリードされますが、製作はフランスのスタジオ、監督もフランス人。実に中立で、斬新なコリア案件だなと驚きました。映像もきちんと作り込まれていて好印象です。過去フッテージは、北朝鮮のものもふんだんに使われています。本作にも度々登場する北朝鮮記録映像監督のリ・トンソプ氏が全面的に協力してくれた結果だと思われます。インタビューカットも構図が工夫されていて、人物は画面の右か左にオフセット、生まれたスペースには絵画や静物などを配置するなど、フランス人監督ならではの感性がそこかしこに見られます。画づくりのレベルが凡百のドキュメンタリーとは段違い。

それにしても朝鮮半島の歴史は、改めてふり返ってみても非常に特殊です。この映画では、1945年の日本の敗戦によって、朝鮮半島が自由になった後の75年が、時系列に、美しく整理されて提示されています。

38度線の由来は、ソウル市をアメリカ側に確保したいという米外交官の思惑で、北緯38度付近に国境線が引かれたのだとか、金日成と朴正煕が、同じ時代に満州(日本統治下)に行ってたとか、マッカーサーが中朝国境付近に原爆投下を企て、トルーマン大統領に却下されていたとか、「なるほど、そうだったのか」と思わせるエピソードの連続です。

とりわけ驚かされるのは、現在こそ北朝鮮は経済的に困窮していると見なされていますが、1950年代後半の同国の躍進は経済的奇跡と称され、世界一の工業成長率だったこと。この時点で韓国はまだ貧しく、1975年までは北朝鮮のGNPが韓国を上回っていたと。

さて、韓国および北朝鮮の首脳たち、いや国民たちの悲願は「南北統一」で間違いないですが、統一に向けたさまざまな努力もまたこの映画では存分に描かれています。

2000年に金大中と金正日が南北首脳会談を行った際、金正日がジョークを連発して、韓国に「金正日シンドローム」を現出したというのは興味深かった。満面の笑みで金大中と握手する金正日の表情がラブリーです。できれば、彼のジョークも詳しく紹介して欲しかった。思えば、この2000年あたりが「統一実現」にもっとも近づいた瞬間でしたね。その後、9・11を経たブッシュ大統領(息子)が、北朝鮮を「悪の枢軸」と見なしたことで、金大中の太陽政策は頓挫してしまいます。その辺りの事情は、全部この映画から学ぶことができます。

それにしても「南北統一」は実現するのでしょうか? 映画の中でも言及されていますが、今年(2021年)の4月、ソウル市は2032年のオリンピックを平壌と共同開催する案をIOCに提出しています。IOCは「平壌も承認している案なのか?」と懸念を表明していますが、平壌のリアクションも気になりますね。成り行きが楽しみです。