13万円の絵が、500億円で落札!?アート界の闇に迫る作品など【次に観るなら、この映画】11月20日編

毎週土曜日にオススメ映画をレビュー。今週は2本です。

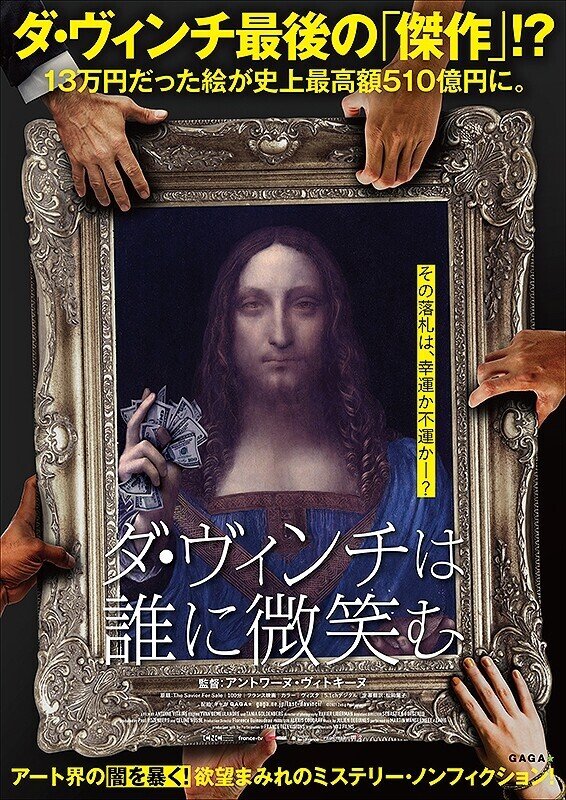

①レオナルド・ダ・ビンチの最後の傑作とされる絵画にまつわる、アート界の闇を暴いたドキュメンタリー「ダ・ヴィンチは誰に微笑む」(11月26日から映画館で公開)

②ベネディクト・カンバーバッチが主演し、無慈悲な牧場主と彼を取り巻く人々との緊迫した関係を描いた人間ドラマ「パワー・オブ・ザ・ドッグ」(11月19日から映画館で公開)

劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!

◇アートの世界の複雑怪奇さと、そこで暗躍する魑魅魍魎たち(文:映画.com編集長 駒井尚文)

「ダ・ヴィンチは誰に微笑む」(11月26日から映画館で公開)

このドキュメンタリーは衝撃的でした。アート業界の謎と秘密、取引に関する驚きのカラクリが鮮やかに暴かれていき、好奇心がガンガン刺激されます。登場人物もアート関係者にとどまらず、世界有数の大富豪やハリウッドスター、さらには国の大臣や大統領と絢爛豪華。しかし、映画の主人公は1枚の絵「サルバトール・ムンディ」なのです。この、たった1枚の絵をめぐる狂想曲が実に面白い。

映画のテーマは2点。「サルバトール・ムンディは、本当にレオナルド・ダ・ビンチが描いた真作なのか?」そして「アートの世界の複雑怪奇さと、そこで暗躍する魑魅魍魎たち」です。

ここでは、後者について記していきます。サルバトール・ムンディの所在は、ザックリ次のように変遷します。「ルイジアナの所有者」→「NYの画商」→「買い主A」→「クリスティーズ」→「買い主B」。そして、この変遷を経て、もともと1200ドル(約13万円)ぐらいだった絵の価格が、4億5000万ドル(約500億円)まで跳ね上がるのです。しかもその間「ダ・ビンチの真作である」という鑑定結果の担保はかなり怪しい状態。

この映画において、重要なポイントは2箇所。まずは「NYの画商」→「買い主A」のディールのところ。この「買い主A」には「右腕と呼ばれる男」なる代理人がいます。買い主のリクエストに応じて売り物を探し、売り物を購入する際には、売り主との価格交渉を行います。ディールがまとまれば、絵画の輸送や保管なども担います。

「右腕の男」は、NYの画商と交渉の結果「1億2500万ドルでムンディを購入できた」と買い主に報告します。しかし実際には彼は、8350万ドルでディールをクローズした。つまり、4000万ドル過剰に報告し、その差額を自らの懐に入れていたのです。驚くのは、この「右腕の男」が堂々とこの映画に登場していて、何の罪悪感も示していないこと。「通常の商習慣の枠内だ。何一つ悪いことしてないよ」って。

「買い主A」は騙されたことを後から新聞記事で知り、「右腕の男」を訴える。一方で、ムンディを手放すことを決めます。新しく雇った代理人を通じて、クリスティーズのオークションに出品するのです。この一連のアクションで「買い主A」の正体が周知の事実となってしまった。通常、誰が買ったかは厳重に秘匿されるのに。

ふたつ目のポイントも同じです。「買い主B」がクリスティーズのオークションで、史上最高値の4億5000万ドルでムンディを落札するのですが、これもまた、新聞へのリークで誰が買ったのかバレてしまう。

詳細には触れませんが、ムンディ案件は最終的に、外交問題にまで発展します。そして2021年11月現在、この絵はどこにあるか分かりません。

映画に登場するジャーナリストの言葉が印象に残ります。「美術界は秘密だらけだ。不透明で規制がない。いかがわしい闇の王国だよ」まさにこの映画をひと言で表しています。しかし、人々はみな美術品に心奪われるというのもまた事実。映画に一瞬だけ登場する、レオナルド・ディカプリオの表情がそれを代弁しています。

果たして、「サルバトール・ムンディ」が世界のどこかの美術館でお披露目される日は来るのでしょうか。その時が来るとするなら、この映画が投げかけている疑問について、どんな結論が出ているのか楽しみです。

◇カンバーバッチが厳格な西部の男を演じる、ベネチア銀獅子賞受賞の問題作(文:映画.com外部スタッフ 本田敬)

「パワー・オブ・ザ・ドッグ」(11月19日から映画館で公開)

原作はトーマス・サヴェージの自伝的な小説。題名は聖書の詩篇「私の魂を剣から、私の命を犬の力から救い出して下さい」から採られており「犬」は邪悪を意味している。

1925年のモンタナを舞台に、大牧場を営むフィルとジョージの兄弟と、夫を亡くした後ジョージのもとに嫁いできたローズ、その大学生の息子ピーターの4人の関係が、当時のリアルな生活描写と共に描かれる。

カンバーバッチ扮する兄フィルはイェール大学を出たエリート、ラテン語に精通し楽器を弾き、新聞に目を通し読書をするインテリだ。口が悪く先住民族や移民を差別、ミソジニーな言動が目立つが、仲間うちではカリスマ的な魅力を放つ。

誠実だが不器用な弟ジョージを従え、フィルは誰もが認める一家の守護者だったが、ローズと息子のピーターの母子によって想定外の事態に直面し動揺する。特にピーターに対しては、都会的なひ弱さの見た目とは裏腹に、母を守る芯の強さに大胆さと冷酷さを備えており、その魅力にフィルは次第に惹かれていく。

劇中、原作には登場しないラデツキー行進曲が印象的に使われるシーンがある。州知事夫妻を招く夕食会で披露するため、ローズがピアノで懸命に練習するのだが、フィルはそれを一度聴いただけで完コピし、別室から得意のバンジョーでローズよりも上手く弾いてみせる。フィルの底知れなさを感じるシーンだ。

この曲はウィーン・フィル新年コンサートの超定番でヨハン・シュトラウス1世の作曲だが、彼は息子であり「美しく青きドナウ」で知られるシュトラウス2世に対して、親子でありながら激しい嫉妬や創作の妨害工作に出たことで知られており、カンピオン監督が映画のテーマである家族の愛憎とダブらせて起用したと思うのは考えすぎか。

当時のアメリカはいわゆる狂乱の20年代の真っ只中。自動車、ラジオ、電話、鉄道などのインフラの充実に加え、女性参政権の確立や移民の増加は、白人男性優位の時代の終焉を告げることになる。フィルは次世代を担うピーターの登場で、本来の自分に向き合わされる。

「ピアノ・レッスン」やドラマ「トップ・オブ・ザ・レイク」で自然と人間を対比させた映像に定評があるカンピオン監督。今回は西部の遙かな大地と、人間の不毛を対比させることで原作を超える不穏さと妖しさを表現し、ベネチア映画祭の銀獅子賞(監督賞)獲得につながった。監督の最近のキャリアと照らし合わせても、彼女の集大成になることは間違いない作品だ。