肉屋から逃げ出した暴走牛 VS 1000人の狂人!! とんでもインド映画など紹介【次に見るなら、この映画】7月24日編

毎週土曜日にオススメ映画3本をレビュー。

①怒り狂う暴走牛と1000人の“狂った村人”たちが繰り広げる戦いを描いたインド発のパニックスリラー作「ジャッリカットゥ 牛の怒り」(7月17日から映画館で公開)

②第93回アカデミー賞で国際長編映画賞にノミネートされた中国・香港合作「少年の君」(7月16日から映画館で公開)

③「メッセージ」などの作曲家で、2018年に早世したヨハン・ヨハンソンが生前に取り組んだ最初で最後の長編監督作「最後にして最初の人類」(7月23日から映画館で公開)

劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!

◇見た目トンデモ映画、でも実はアカデミー賞インド代表。一体どんな映画??(文:オスカーノユクエ)

「ジャッリカットゥ 牛の怒り」(7月17日から映画館で公開)

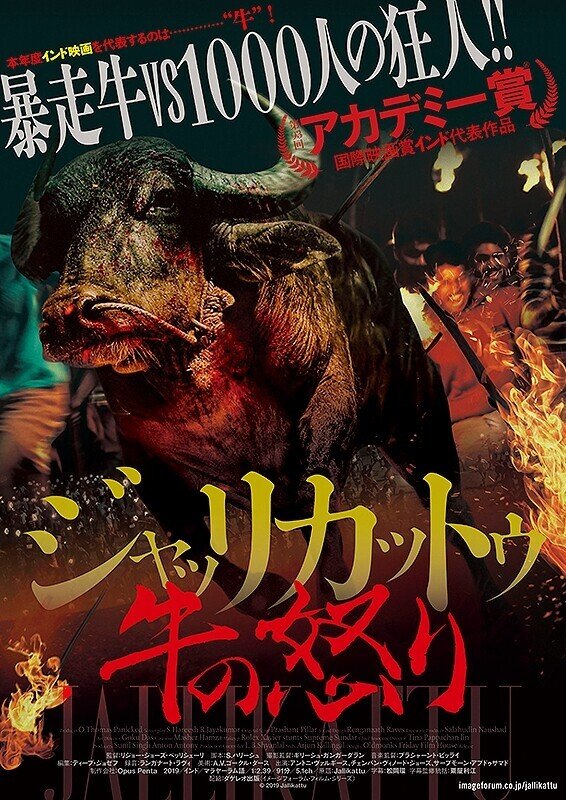

「バーフバリ」二部作で日本中を熱狂に包み込んだインドから、新たな興奮の波が押し寄せてきました。“暴走牛 VS 1000人の狂人!!”というキャッチコピーがまばゆく光る「ジャッリカットゥ 牛の怒り」です。

テンションMAXなポスターデザインから、狂気に満ちたトンデモ映画な様相がプンプンと匂い立つのですが、一方でアカデミー賞国際長編映画賞部門のインド代表というまさかの肩書きに頭が混乱します。一体どんな作品なのでしょうか??

本編は正味90分程度。インド映画のイメージとは真逆をいく短尺です。物語の舞台となるのは、南インドのジャングルにある小さな村。

そこでの人々の暮らしが不穏なリズムにのせて描かれる冒頭から、すでにタダモノではない感が充満しています。そして、主人公が誰なのかも判然としないまま進むセオリー無視な語り口に観ているこちらが不安になりかけたところで、暴走牛が脱走。ここからはもう怒涛の展開です。

とはいえ、「バーフバリ」でも世界を驚かせたハイクオリティなインド製CGで暴走牛の破壊行為がド派手に描かれるわけではありません。撮影は本物の牛とアニマトロニクスを駆使して行われており、観客は、目の前で起きているリアルな牛の暴走を目撃することになります。そこに過度なデフォルメがないのが、この作品をただのB級パニック映画ではなく、アカデミー賞出品の傑作たらしめている要因のひとつなのです。

だからと言って、暴走牛の大捕物が興奮や恐怖に欠けるものかと言えば、まったくそんなことはありません。実は、本当に怖いのは1000人の狂人のほうなのです。人知を超えた破壊力を持つわけでもない暴走牛に群がる1000人の人間たちの姿は、人知を超えた恐怖そのもの。

それぞれが欲にまみれ、興奮に駆られ、我を失い、わけもわからない何かに衝き動かされながら、暴走牛を追い詰めていきます。そして、ラスト10分で起きる地獄絵図のような結末を目の当たりにしたとき、ようやく合点がいきました。

狂気に満ちたトンデモ映画なビジュアルと、アカデミー賞インド代表という肩書きは、少しも矛盾などしていなかったのです。両者の要素が間違いなく、この作品には内在していました。

トラウマ必至の狂気なビジュアルと、人間の本質に対するシンプルにして容赦ない考察。視覚的にも心理的にも、とてつもないパワーとインパクトで衝撃を受けること間違いなしです。こんな映画にはなかなかお目にかかれません。

◇深い絶望を抱えた少女の内面の微細な動きを、変幻自在なタッチと語り口で紡ぐ(文:ライター・編集者 高崎俊夫)

「少年の君」(7月16日から映画館で公開)

冒頭とラストに「この映画がいじめ問題の抑止になることを願う云々」という趣旨の文言が出る。一見、このように社会派的な善導目的のお題目を掲げているものの、それは表層的なものにすぎず、映画を見終ると、ほろ苦くも痛切な後味が残るのだ。

進学校に通う成績優秀な少女チェン・ニェン(チョウ・ドンユィ)と社会の底辺でストリートファイトに明け暮れるしがないチンピラ、シャオベイ(イー・ヤンチェンシー)とがふとしたきっかけで出会い、淡い交情が芽生える。

似たような感触をもつ作品として、たとえば、深窓の令嬢吉永小百合とチンピラ浜田光夫の道行を描いた「泥だらけの純情」(63年、中平康監督)が思い浮かぶ。この往年の日活映画では、日本の高度経済成長期を背景に、周囲から孤立する主人公たちの純愛をあぶりだす装置として、極端な格差というシチュエーションが施されていた。

しかし「少年の君」は、そんな牧歌的で甘いメロドラマチックな世界を完膚なきまでに粉砕するかのように過酷な現実が次々に露わにされてゆく。

いじめを苦にして投身自殺を遂げたクラスメートに続いてチェン・ニェンが次なる標的にされる。彼女の母親はインチキな化粧品セールスで出稼ぎに出て不在がち、アパートには借金取りが日参する。

彼女にとっては大学受験だけがその圧倒的な貧しさから抜け出す唯一の方法に他ならない。しかし、そのチェン・ニェンの貧困をもスマホで拡散、嘲笑するクラスメートたちの陰湿ないじめは、さらに殴る、蹴る、果ては髪を切り、丸坊主にするまでにとめどなくエスカレートし、その果てに悲劇が起こる。

チェン・ニェンはつねに能面のような表情を崩さない。デレク・ツァン監督は、深い絶望を抱えた彼女の内面の微細な動きを、時にはみずみずしい学園映画のように、時には壮絶な暴力が噴出するフィルム・ノワールのように、そして時には極上のミステリー映画のように、変幻自在なタッチと語り口で紡いでみせる。

そんな彼女が警察の取調室でシャオベイと対峙し、かすかに微笑みを交わす場面は、「離愁」(73)で、ジャン=ルイ・トランティニャンとロミー・シュナイダーがまなざしを交錯させたラストシーンを想起させるほど、すばらしい。

◇音楽家が人類の儚さと希望を描く予言的SFを映像化 視覚と聴覚から宇宙規模の内省に誘う(文:映画.com編集部 今田カミーユ)

「最後にして最初の人類」(7月23日から映画館で公開)

「博士と彼女のセオリー」(14)、「メッセージ」(16)など映画音楽でもその名を知られる作曲家ヨハン・ヨハンソンの初監督長編作品で、遺作となった映像作品。その哲学的な考察で、スタニスワフ・レムらに影響を与えた、英国人作家オラフ・ステープルドンの同名小説のテキストをティルダ・スウィントンが朗読する。

20億年後の未来から、人間同士の殺戮や自然環境を破壊する過度な開発など、これまで人間が犯してきた愚行により滅亡が近づく現在の人類にテレパシーで語りかけるという内容だ。ヨハンソンによる、オーケストラの重層的な響きが宇宙的な広がりを感じさせる。

映像は第2次世界大戦で犠牲となった国民の追悼、社会主義プロパガンダを目的に建立された、旧ユーゴスラビアの巨大な記念碑「スポメニック」を、ヨハンソンが16ミリフィルムで様々なアングルで撮影したもの。

不幸な人間の歴史の遺構とも言える異形の巨大モニュメントの数々は、ディストピアや未知なる星の要塞などを想起させ、そして、何かを象徴するような暗闇の中の緑色の光が時折現れる。

全編は約70分。文学、建築、映像、そして音楽という人類が生み出したそれぞれの芸術に没入できるミニマルな構成だ。映像を俯瞰するように眺め、音楽と語りに耳を澄ませると、作家が思い描く予言めいた物語、脈々と続いてきた人類史とともに、かつて西洋の画家が打ち立てた「我々はどこから来たのか 我々は何者なのか 我々はどこに行くのか」という問いが脳裏に浮かぶ。字幕を追わなくて済む吹替版があれば、なお良いだろう。

最後は緑の微細な光が、心臓の鼓動を思わせるリズムで点滅して終わる。遥けき彼方の人類へ思いを馳せ、ちっぽけな一個人としてではなく、宇宙の一員として与えられた魂をどのように生かすべきかという内省が深まる一作だ。