スタバから見える中国社会と経済

この記事はスタバ(星巴克)の業績を通して見えてくる中国社会と経済の様子について、できるだけ分かりやすく解説しています。

三行まとめ

中国のコーヒー業界は伸びているがスタバは苦戦している

その理由は社会と経済を背景とした消費者心理の変化

新しい問題も生まれるなか、消費者心理にどのように向き合うかが課題

背景:中国のコーヒー消費

中国は伝統的にお茶の消費が多かったのですが、コーヒーの消費が年々増加しています。その理由の一般的なとらえ方は以下の通りです

中国の経済成長に伴い中間層が拡大した

人々は「手の届く嗜好品」にお金をかける余裕が生まれた

スタバのような店内スペースのあるお店がカフェ文化をけん引した

スタバの業績

コーヒーの消費が右肩上がりななか、スタバの業績はどうでしょうか。

以下の表は店舗数(緑)と売り上げ(青)。

2021年以降は売り上げがピークアウトして横ばいになっています。スタバは低価格戦略をとっていないので、つまり顧客数が減っています。

コーヒー自体の消費は伸びているのにスタバの売り上げは伸びていない。

消費の向かっている先と、その背景を以下で説明します。

苦戦の直接的な理由1:低価格チェーンの隆盛

以下は2024年の中国コーヒーチェーン店舗数ランキング。

ラッキンコーヒー(瑞幸咖啡)が有名ですが、他にも客単価(人均消费)10元台、またはそれ以下のチェーンが並んでいます。

これら低価格のコーヒーチェーンの特徴は「カウンター式の店舗」、「モバイルオーダー」です。店内に席が無いので固定費が抑えられ、モバイルオーダーで注文・会計・受け渡しを効率化しています。

苦戦の直接的な理由2:コーヒー飲料の隆盛

中国に住んでいる方はこう思った方も多いと思います。

「最近コンビニのコーヒーが増えた」

実際に各社はコーヒー飲料を次々に商品化しています。

これはコーヒー飲料市場の推移を示したグラフ。

また、ポーション型のインスタントコーヒー商品も増えています。

これはポーション型のインスタントコーヒー市場の推移。

スタバが苦戦しているのは、人々が低価格のコーヒーチェーンやコーヒー飲料に向かっているからだと分かりました。その理由を以下で説明します。

なぜこうなったのか1:コーヒーのニーズの変化

これは上海のコーヒー消費者が好むシーンを可視化した図です。

「街歩き(逛街)」や「散歩」のほか、「夜更かし(熬夜)」、「仕事の隙間(工作间隙)」という言葉が並んでいます。

つまり、今の人はコーヒーを「手の届く嗜好品」のほか「眠気覚まし」として受け取っていることが分かります。これはあくまで私の聞いた範囲ですが、お茶は淹れるのに時間がかかり即効性がない、エナジードリンクは健康に影響を与える印象がある、という理由で眠気覚ましとしてコーヒーを選ぶ人が多いようです。

なぜこうなったのか2:ニーズ変化の理由

コーヒーが眠気覚ましとなった背景には「内卷」という今の中国社会を表す言葉が当てはまります。「内卷」の説明を要約すると「意味のない激烈な競争」となります。経済が下向きのなか、中国の多くの会社ではパイが制限されている状況での苛烈な出世競争が行われています。バブル崩壊後の日本語には「内卷」と同じ言葉がありませんが、近い言葉として「ガラパゴス化」があります。

このような社会的変化を基に「996」という言葉も定着しています。この言葉は朝の9時から夜の9時までの週6日勤務制を採用する会社のことです。

こうした事情を基に仕事中にコーヒーを飲む習慣が増えています。

なぜこうなったのか3:コスパの良い代替品への移行

コーヒーに対する価値観が「嗜好品」から「眠気覚まし」となると同時に、もう一つの価値観が生まれました。2024年から「平替」という言葉が流行しています。この言葉は平価替代品の略で「手頃な価格の代替品」を意味します。景気が下降するなかで、消費者はよりコスパの良い商品を探すようになりました。

ECモールの例でいうと、もともと廉価で品質の良い品物を好む傾向が強かった淘宝の顧客は、更に安い拼多多(Temu)に流れ、今は更に安い卸業者向けの1688に流れるという現象が起きています。

同じように、コーヒーに眠気覚ましの効用を求める顧客はスタバより安いラッキンコーヒーに流れました。いまはラッキンコーヒーより更に安い幸运咖も人気を集めています。

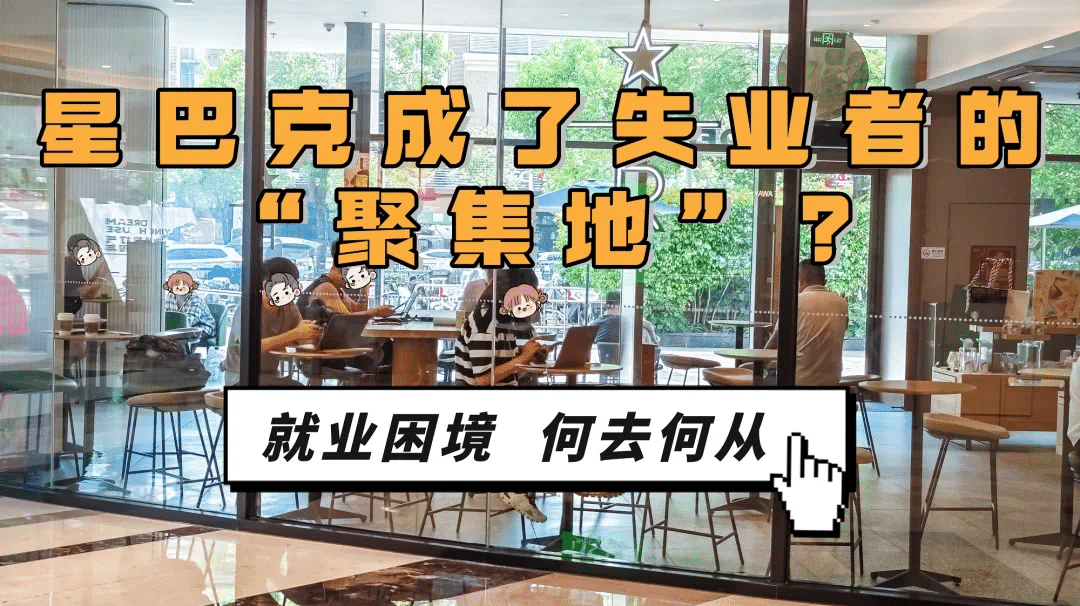

新たにスタバの抱える問題:利用層の変化

中国に住まわれている方は、こう思うかもしれません。

「確かにスタバの消費は減っているかもしれないが客は多い」

見えている客は本物のお客でしょうか。

2023年、経済が下向きになりリストラが本格化すると、スタバは出社を装って居座れる場所として、失業した中年が集っていると話題になりました。

日本のリストラの象徴である公園のブランコは中国でスタバになりました。

日本では商品を注文しないと店に居座れないというのが社会の常識です。

中国では批判されることも多いのですが、商品を注文しないで気にせず居座る人も少なくありません。リラックスできる、快適な店舗空間というのがスタバの長所だったのですが、経済的に困窮した人たちがフリーライドすることが新たな問題となっています。

スタバの今後

顧客離れが生まれるなか、スタバも利益を上げる工夫をしているようです。最近に、景徳鎮製のマグカップや茶器を見かけた方も多いかもしれません。

私はこれはスタバの利益率向上の施策だと思っています。今後はブランドを利用した商品の店頭販売が更に増えるかもしれません。

商品を注文せずに店に居座る、いわゆるフリーライダーについても多く議論がされています。今のところ公式はフリーライダーへの対策について否定的な声明を発表していますが、そのうちに何かしらの施策がとられるかもしれません。

これまで右肩上がりだった中国経済と、それを背景とした消費者心理がスタバの成長を支えてきました。私は経済が下向きになることで、表面的な売り上げだけでなく、これまで支えてきた消費者心理が変化していることがスタバにとっての一番の課題だと思います。こうした消費者心理に、どのように向かっていくのかが今後のスタバの成長の鍵になる気がしています。

いいなと思ったら応援しよう!