仏さまの絵本さがし

ささやかな文庫活動で注意していたことの一つは、お問合せがない限りは宗教色を出さないことでした。クリスマスの絵本や物語は展示しても、聖書やキリスト教関連書は基本NG。だからヘッダー画像のような絵本(にわぜんきゅう絵・書・文『にわぜんきゅうの般若心経』エフエー出版、2001年)は持っていても、お蔵入りのままでした。

今回ありがたいことに、note 写仏部のpopoさまから「仏像をテーマにした絵本は『笠地蔵』くらいしか知らないので、教えて下さいね」の一言を頂戴したので、久しぶりに蔵出ししてみました。

道成寺 小野成寛 考証・解説 / 荻原弘志 画『道成寺のお話』(天音山・道成寺)

どちらもテーマはたしかに仏像なのですが、本文体裁は学習漫画に近く、しかも発行年不明の年代物です。これらに比べたら新しいとはいえ、やはり古い雑誌も出てきました。

この中の「あなたを悟りへと導く釈迦の食卓」という記事内で、

中学の同級生が2500年前の北インド料理を再現しているので面白いのですが、

お尋ねのものとは全然ちがいます🙅♀️

そこで、国際子ども図書館の所蔵資料の中から「仏像」をキーワードに探してみました。ところが、上の雑誌と似た類の解説書が多数ヒットしてしまうため、「仏さま」や「地蔵さま」で検索し直すと、おはなし絵本を探しやすくなりました。

こうして手にしたものが、以下になります。

桜井信夫 脚本 / 藤本四郎 画 『いたずらぎつね』(童心社、1984年)

ただ、『いたずらぎつね』にたしかに仏像は登場するのですが、テーマといえるほどの重きは置かれていません。

そこで、子供向けの仏像のお話なら、昔まんが日本昔ばなしデータベースを調べたほうが早いと考え、検索してみると出てくる出てくる…

もちろん昔話以外でも、仏像が主人公の絵本があるにはあるのですが…

仏様と蝶の心温まる交流が描かれた『おひさまをはこぶちょう』では、静かで穏やかな時間が流れています。

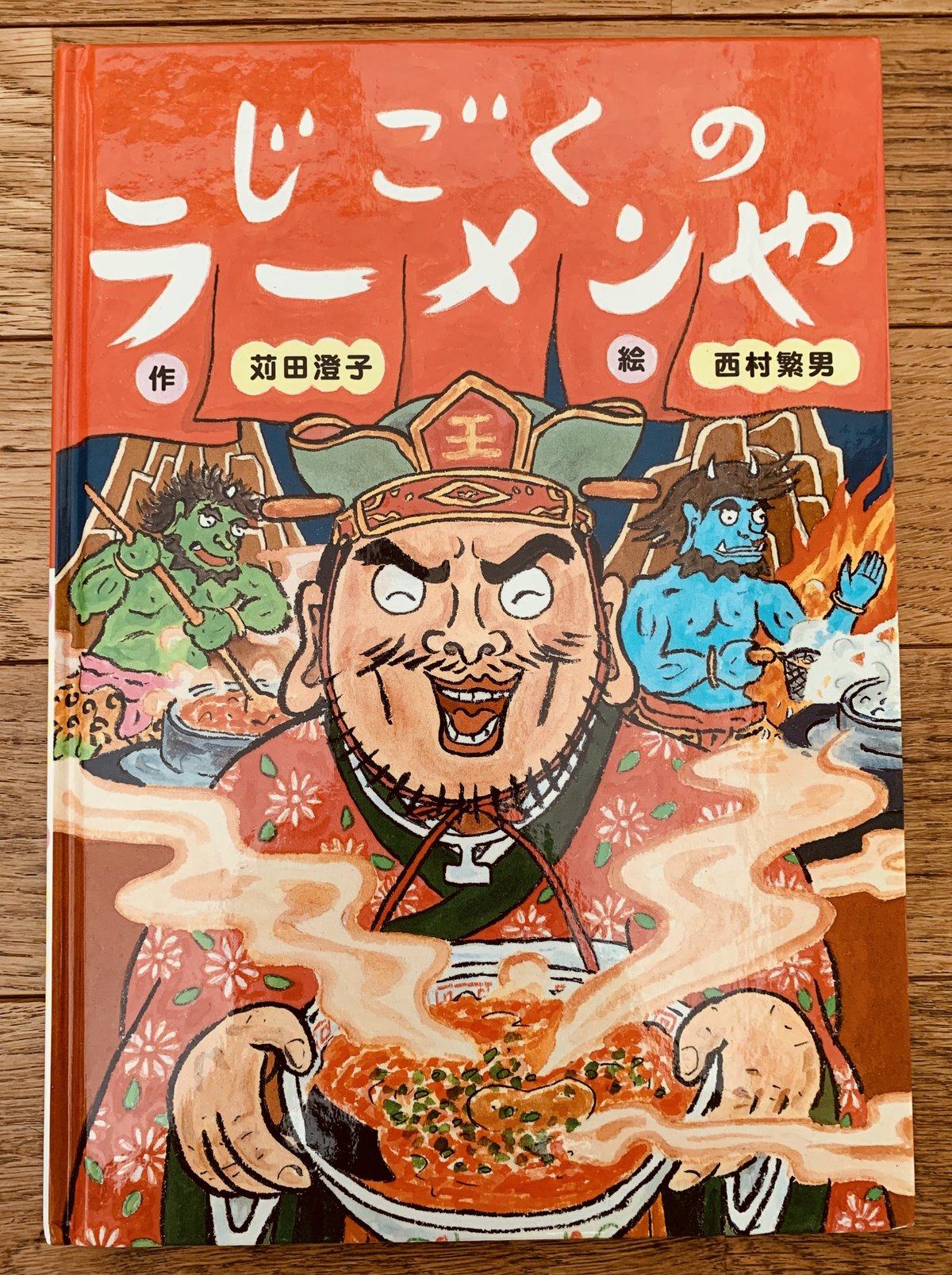

一方、にぎやかな『じごくのラーメンや』では、お地蔵様と仏様が大切な役目を担っています。

そういえば『安寿姫と厨子王丸』でも、お地蔵さまの果たす役割は重要です。

とはいえ仏像そのものがテーマとなると、やはり次のような科学絵本による解説が主流のように思います。

※この本の内容はこちら

次に、調べる対象を児童書に広げてみました。

こちらは「母と子の仏教むかし話」と銘打ってあるだけあり、仏教伝来に至るまでの苦労を描いた「仏さまをおんぶして」のような、仏像をテーマにしたお話が収められています。

個人的におすすめしたいのは、日本最古の仏教説話集『日本霊異記』を含むこちら。

『宇治拾遺物語』からは有名な「こぶとり」や「わらしべ長者」のほか「絵仏師良秀の話」も収録されており、自分の家が火事になっても不動尊の火炎を上手に描くために炎を眺めている仏師の心意気を知ることができます。

その他、仏像が高価な美術品としてミステリーに登場することも。

・・・と調べてみて、これはやはり図書館のレファレンスで教えてもらったほうが手っ取り早いのではないか、と今更のように気づくわけですが(笑)

これまで仏像にまったく興味関心がなかった私でも調べてみたいと思えたのは、popoさま はじめ 写仏部の皆さまの記事に触れることができたおかげです。

それでですね … 絵本さがしのついでに、こんな本まで借りてしまって、自分でも

驚いています。

どうせなら、修学旅行で京都・奈良を訪ねる前に、下調べしておくべきでしたね。(気づくの遅っ!)大変遅ればせながら、きっかけを与えていただき感謝です。