ピンインの学び方-9 複合母音!中国語にあって日本語にないのはどこに違いがあるのか?

空港の中国語アナウンスはメロディーが流れているようなイメージがありませんか?中国語の本質ってあれではないかと思います。日本語のアナウンスも優しく、滑らかではあっても、メロディアスだというイメージではないですね。

それである日本人の女性講師が中国語はバイオリン、日本語はピアノに例えていました。四声をバイオリンのように「滑らかに」という提案も含めての言い方ですが、中国語らしさの特徴をいかにも女子らしい感性で表現しています。

母音と子音の違いを学んできました。ピンインの読み方でも子音優先の発音の中国語、母音法の日本語の違いも掴めてきたのではないかと思います。

ピンインとローマ字は子音・母音の構造はそっくりなのに実際の発音ではピンインには拼读ピンドゥーという子音母音を分解してからつなぎあわせる発音法があるのに、日本語は母音が主でもっと単純な母音法発音です。

そしてその違いが二つの言語の大きなイメージの違いになっていて、母語には単母音しかない日本人には複合母音は発音の仕方はわかっても、あまり頭では納得できていないかたは少なくないのではないかと思います。

それで上記の動画をご紹介しました。違いの原因はどこにあるのでしょうか?

バイオリンとピアノの違いが生じる原因は声門閉鎖

ここにも中国語の実体の根(音)があります。

複合母音という音声があるのはこの声門閉鎖によります。

以下が加藤徹先生の「中国語発音学習教材」の記述です。

中国語で母音だけ単独で発音するときは、必ず「声門閉鎖」をしてから母音を発音します。例えば同じアでも、中国語のa(声門閉鎖あり)と日本語のア(声門閉鎖なし)では、違って聞こえるわけです。

声門閉鎖とは、こういうことです。

まず、日本語で「アッ」と発音してみてください。小さな「ッ」の部分は、ツと発音するわけではありません。アッ、の小さなツは、のどをキュッと閉めるという一種の符号なのです。

日本語のアッの、小さなツが示すところのものを「声門閉鎖」といいます。

中国語の母音を、前に子音をつけず、単独で発音する場合、必ずまず軽く声門閉鎖をしてから発音します。・・・中国語に「つまる音」はないのです。

中国語の母音aは、便宜的にアルファベットのaと表記してありますが、英語のアとも日本語のアとも全然違います。中国語のaをしいて日本語のひらがなで表記すると、仮にもし「アッ」をひっくりかえして「ッアー」と表記したら、感じがでるでしょうか。

日本での声のプロ、例えばアナウンサーが行う発音練習は「あ・え・い・お・う・あ・お」です。それぞれの発音は「あッ!」「いッ!」と切れます。

日本語では「拍」というリズム上の単位「モーラ(mora)」が主になる言語です。拍手の拍ですから、手をパンと叩くあのリズムと理解できます。ですから例えば「おかあさん」は「お/か/あ/さ/ん」の5拍になります。

外国人に日本語を教えるとき、「お/ば/さ/ん」4拍と「お/ば/あ/さ/ん」5拍の違いを、手を叩いて、拍の間隔をつかんでもらいながら教えると分かるようになります。

中国人はおばさんとおばあさんの違いが分かりません。なぜ??

声門閉鎖が、なんと日本語と中国語では逆になるからです。

中国人は母音の初めは声門閉鎖しますが母音の後ろを絞める感覚がありません。「おばさん」の発音が「お~ば~さ~ん」ですから「おばあさん」と区別がつかないのです。

なぜならピンインの「ba」はどのように発音しますか?

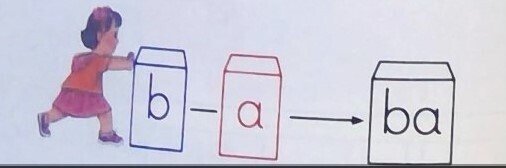

拼读ですと上記のようにbは「b(o)」で構えてから「a」を大きな声で声調をつけて伸ばして発音します。

おばあさんの「ばあ」はローマ字では「ba a」ですから中国人には「a a」は言い分けたことがないんですね。日本人でしたら「a ・ a/あ・あ」と分けることは簡単です。

■ 日本語と中国語のリズムの違い

「あいうえお」の単母音しかない日本語では、音節は子音・母音│子音・母音│子音・母音のように、「拍」で規則的に流れます。これがタンタンというピアノのイメージになります。

しかし中国語では複合母音という滑らかな母音がありますから、音声のリズムはメロディーのような感じです。バイオリンのイメージですね。

声門閉鎖が複合母音の存在する原因であり、また中国語では声門閉鎖が先にあるため母音が残響のように残ることも理解して頂けたと思います。そしてその母音の特性ゆえに、単母音が組み合わさった中国語ならではの複合母音が存在します。

日本では複合母音と言いますが、中国語では「复韵母」ですから複母音と言っています。

複合母音の発音の仕方について

加藤先生の複合母音の動画もどうぞご覧ください。大学での授業ならではの詳細に踏み込んだ複合母音の授業です。このような教え方を他に見たことがありません。

複合母音は「一つの音として単母音を切れ目なく発音する」その具体的な方法も示されています。なかなかイメージのつかみにくい複合母音ですが、虹の例えもあって、具体的な発音の仕方がつかめます。

主母音と複母音

この授業では、複合母音の発音で最も重要な「どの母音を強調して発音するのか?」のルールが取り上げられています。

どの母音を強調して発音するか?ですが主母音を強調します。どれが主母音になるか?ですが、下記のようなルールがあります。ちなみに三重母音の頭は i と u ですから介音つまり半母音ですから真ん中が主母音の a e o になります。

いみじくも李姉妹達も同じことを言っていました。

このことは前回の「学び方-8」で、声調符号をどの母音に付けるか記述しましたが順番はほとんど同じでした。

実際の発音の例はこの動画を参考になさってください。

複合母音に関してこの記事で、取り上げることのできそうなすべての内容を網羅しているのではないかという自負があります。

日本人にとって複合母音は未知の世界です。ピンインでもやもやすることの代表的な一つだったとも思います。