中小企業診断士試験の経済学・経済政策攻略法②~需要の価格弾力性、グラフ読み取り~

1.はじめに

閲覧ありがとうございます、経済学習スタジオです。

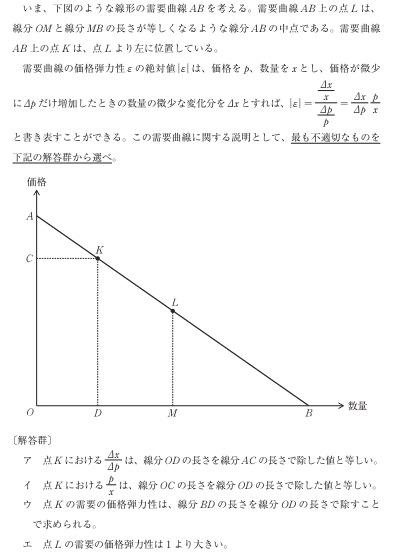

本記事は中小企業診断士の経済学・経済政策の試験対策記事となります。内容は、需要の価格弾力性のグラフ問題を解くというものです(=大学編入試験や公務員試験、経済学検定などではあまり見ないタイプの問題です)。

需要の価格弾力性の意味や算出式については、下記記事に記しましたので、よければ確認の上、お読みいただければと思います。

2.前提知識

(1)要点の確認

需要の価格弾力性(εD)は、需要量の変化率/価格の変化率で表され、算出式は、以下となります。

εD=-ΔD/ΔP×P/D

ΔD;需要量の変化量、ΔP;価格の変化量、P;価格、D;需要量

ここから、需要の価格弾力性を図表で読み取れるようにしていきましょう。結論から伝えますと、下図でいえば、点Zにおける需要の価格弾力性(εD)はB/Aで表されます。つまり、εD=B/A=-ΔD/ΔP×P/Dです。

(2)証明

なぜ、εD=-ΔD/ΔP×P/Dの式で出てくる値が、B/Aと一致するのでしょうか。過去の試験でこの知識が活かせるものが出ていますので、説明します。

まず、点Zにおける需要の価格弾力性は、点Eから点Zに変化したものと考えます。このとき、価格の変化量であるΔPは線分Aです。価格は下落していますので、-Aとなります。つまり、ΔP=-Aです(①)。

そして、需要の変化量であるΔDは、点Eの横軸の値0(ゼロ)から点Zの横軸の値Cまでなので、C-0=Cです。つまり、ΔD=Cとなります(②)。

次に、点Zの座標は、(C,B)で、Cが需要量ですから算出式のDの部分、Bが価格ですから算出式のPに代入ができます。つまり、D=C、P=Bです(③)。

では、算出式、εD=-ΔD/ΔP×P/Dに①~③を代入しましょう。

・-ΔD/ΔPの部分は、ΔD=C、ΔP=-Aなので、C/Aですよね(マイナスは2つあれば、プラスになります)。つまり、-ΔD/ΔP=C/A(☆)。

・P/Dの部分は、P=B、D=Cでしたから、P/D=B/C(☆☆)。

εD=C/A×B/C ←B/Cの分母とC/Aの分子にあるCが消えます。

=B/A

ということで、εD=B/A=-ΔD/ΔP×P/Dになりました(証明終わり)。

3.過去問挑戦

それでは、平成25年の以下の問題を通じて、この知識を使ってみましょう。

まず、本問は需要量がDでなく、Xとなっています。また、εについて絶対値表現となっていますので、算出式が、ε=ΔX/ΔP×P/Xとなっています。なお、今までの説明から、点Kにおいては、ε=OC/AC(☆☆☆)となります。

では、選択肢の検討をしましょう。

アは、算出式のΔX/ΔPの部分だけを聞いてますので、上の説明の☆を踏まえれば、OD/ACとなりますので、「OD÷AC」と言っている本選択肢は正しくなります。

イは、算出式のP/xの部分だけを聞いていますので、上の説明の☆☆を踏まえれば、OC/ODとなりますので、「OC÷OD」と言っている本選択肢は正しくなります。

ウは、需要の価格弾力性ということですから、☆☆☆のとおり、ε=OC/ACですので、「OC÷AC」のはずです。それなのに、選択肢は、「BD÷OD」となっていますので誤りと分かります。

本問は、誤りを求めるのでウが正解となります。これで、答えは出ているので、エは正しい選択肢となります。現に正しいことは下図で示しておきます。

「中点の需要の価格弾力性は1」はよく使う知識ですので、覚えておきましょう。

4.おわりに

本回は、需要の価格弾力性をグラフ表現するとどうなるかを説明しました。

中小企業診断士試験は、この単元に限らず、かなりグラフ表現されたものへの対応が求められます。そのため、また機会を見つけて、違う単元での対策方法にも言及できればと思っています。

今後も皆さんの学習に役立つ記事を書いて参る所存です。

〜執筆者紹介〜

経済学習STUDIO

公務員試験・経済学検定・各種資格試験・大学編入の経済学・経営学系科目の情報発信をします。中の人は、大学や資格予備校で経済学を教えてきたミヤンです。自身も、公務員試験合格経験があります。2024年1月に出版した電子書籍はこちら。また、市販教材で独学で経済学を学んでいる方に、月額で質問し放題サービス(質問交換制)の「KIKIYASU経済学」を、公務員・教員に特化したアプリ「KIKIYASU」(こちらは経済学以外の質問も可能です)を行っています。今後も、様々な学習ツールを整備していこうと思っています。どうぞよろしくお願いします。