ICOMOSは神宮外苑の造園設計を明治神宮の設計と混同して発表している

ICOMOSのヘリテージアラートには、大きな間違いから小さな間違いまで、素人が読んでもよくそんなレベルの資料を発表したなと思う、たくさんの間違いがある。

まずは、ヘリテージアラートの冒頭。「17世紀から続く東京の庭園都市パークシステムの中核」なんて存在しないことを説明した。

本稿では、ICOMOSは明治神宮と神宮外苑のコンセプトを混同して説明していることを紹介する。

ヘリテージアラートの記述と図版

ヘリテージアラートのP.20の記述をまず紹介する。

こちらがP.20。

『3-0 Description (history and technology)』として、明治神宮と神宮外苑の成り立ちと、背景にある造営の技術に関して説明する章である。

P.18−19にある、3−1、2の(1)までは概ね問題ない。

理解しがたい説明なのが、P.20、3−2の「(2)森林群落の遷移予測に基づく植栽設計(原文:Planting design based on predictions of forest community succession)」の項である。

まず、本文を引用する(DeepLによる翻訳)。

(2) 森林群落の遷移予測に基づく植栽デザイン

神宮外苑のランドスケープデザインの特徴は、森林群落の遷移に基づく科学的な植栽デザインが導入されていることである。図27は、1920年の造成時から、50年後の1970年、100年後の2020年、200年後の2120年までの森林群落の構成を描いた遷移予測図である。

特筆すべきは、生態学という学問が存在しなかった時代に、このプロジェクションに基づいて都市林が造成されたことである。

神宮外苑は人々の憩いの場として造成されたため、現在では築100年を経過し、「神宮外苑の森」に見られるような照葉樹と落葉樹の混交林を形成している。

神宮外苑のランドスケープデザインは、図27の「森林群落の構成を描いた遷移予測図」に基づいていると説明されている。

さて、『図.27 森林遷移予想図(1920年提案)』(原文:Fig.27 Projected Forest succession map (proposed in 1920))とキャプションがある図版について説明したい。

この図版は、『明治神宮御境内林苑計画』(大正 10)所収の森の遷移予測図である。『明治神宮御境内林苑計画』については、ナショジオ(NATIONAL GEOGRAPHIC)の過去の連載記事「鎮守の杜に響く永遠の祈り 日本人がつくった自然の森ー明治神宮」で次のように説明されている。

「明治神宮御境内林苑計画」は、造園家の本郷が著したもので、森林造成計画の記録書であり、森林管理の指南書である。和綴(と)じにされ、歴史を感じさせるその書物をめくっていくと、「林苑の創設より最後の林相に至るまで変移の順序(予想)」とあり、50 年後、百数十年後の森林の変化が、4 段階の林相予想図として描かれている。

神宮外苑の計画ではない。

明治神宮境内の計画である。

こちらは、「鎮守の杜に響く永遠の祈り 日本人がつくった自然の森ー明治神宮」で紹介されている『明治神宮御境内林苑計画』の書影と該当ページをスクリーンショット。

細かい点も指摘しておく。

ヘリテージアラートでは第4段階を「200年後の2120年までの森林群落の構成」と記述しており、一般的な紹介よりもさらに100年サバをよんでいる。

このナショジオの記事では、「当初の想定より早く、明治神宮の森は完成期(第4段階)の入り口まできている。」と記述している。2011年7月25日に掲載された記事なので、12年後の現在はさらに「100年後の完成形」に近づいているに違いない。

このヘリテージアラートを執筆した方は、ほんとうに専門家なのだろうか。

明治神宮と神宮外苑の造園計画は全く別物

明治神宮は、3人の林学者、本多静六、本郷高徳、上原敬二によって設計された林苑である。

3人によって「約100年かけて天然林相を実現することを目指した4段階の遷移経過をたどる林苑計画」が提案され、実施されたのである。

図.27 はそれが説明された図だ。図の右側に「林苑の創設より最後の林相に至るまで変移の順序(予想)」とある。

この経緯は、國學院大學メディア『常識を覆せ! 林学者たちの挑戦 樹々自らが世代交代をする「100年の森」計画』にわかりやすく書かれている。

一方、神宮外苑は、日本の近代造園の師といわれた折下吉延によるものである。

折下吉延は、当時、宮内省内苑寮園芸技師である。

造営の経緯はゆかりのある新庄市のホームページに説明がある。

明治天皇が崩御されたあと、政府は明治神宮造園を布告し、実行機関として「明治神宮造園局」が組織され、その技師主任に吉延が任命されます。

吉延は参道の取り付けや外苑の計画に主導的な役割を果たし、宮内省時代に自ら種をまき育てたイチョウもこの並木道に植えられ、今でも東京で最も美しい並木の一つとして人々に親しまれています。

まとめます。

明治神宮は、本多静六、本郷高徳、上原敬二が設計した

神宮外苑は、明治神宮造園局の技士、折下吉延が設計した

よって、神宮外苑の植栽デザインの説明として、森林遷移予想図を掲載し説明するのは明らかに間違っている。

これは、神宮外苑の造営経緯を説明するテキストとしては、歴史を歪曲するテキストだといわざるを得ない。

最後のダメ押しはこの写真である。

明治神宮の内苑の森の資料で神宮外苑の説明したあと、最後に載せている写真は神宮外苑の建国記念文庫の森の写真なのである。

写真のキャプションはこうなっている。

Photo 24. Mixed evergreen and deciduous forest in Jingu Gaien

(写真24. 神宮外苑の常緑・落葉混交林)。

ここまでやるということは、敢えて明治神宮の森と神宮外苑を混同させる意図をもってこのページを記述したのでは、と思えてくる。

そもそも、明治神宮の内苑の森の計画で神宮外苑の木々を語ろうとしているところが間違っているのだから当然のことであるが、建国記念文庫の森は八重桜も多数植わっており、第4段階の完成図とも違う。

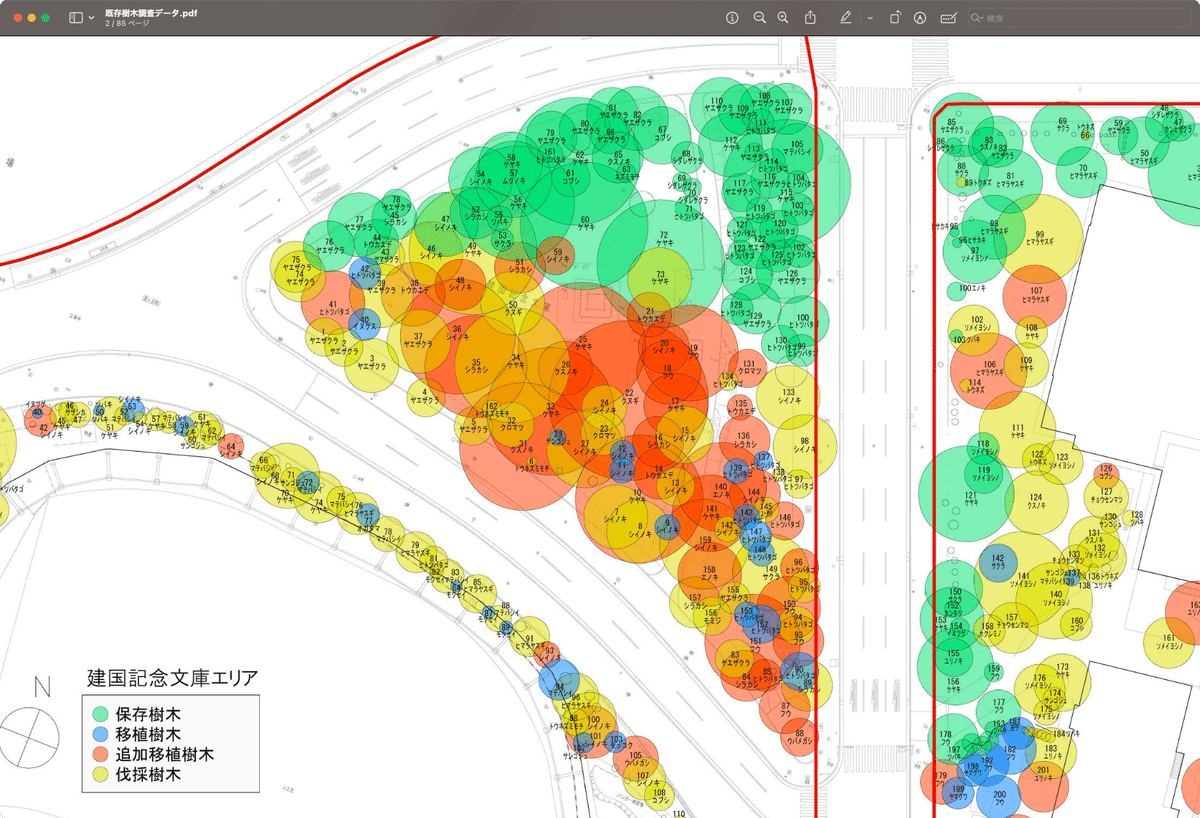

次の図は、神宮外苑地区まちづくりのサイトにある「既存樹木調査データ」。

余談であるが、ケヤキ、クスノキなどの大木は移植され、伐採されるのが八重桜が多いことがこの図からから解る。

まとめ

ICOMOSは、あきらかに誤解を招く記述をして、地理や歴史にあかるくない一般人を欺く内容をヘリテージアラートととして、全世界にむけて発表している。

日本イコモスを含め、ICOMOSには多数の専門家を擁しているのにかかわらず、内容も精査せずに発表しているため、組織としての健全性も疑わざるをえない。

世界遺産を認定するに当たっての諮問機関であるのだから、尚更、組織として発表する内容に間違いがあってはならない。

ICOMOSは、ヘリテージアラートを直ちに撤回するか、もしくはP.13の説明内容を修正し、全世界に対してアナウンスする必要がある。

日本イコモスには、直ちにICOMOSに対してヘリテージアラートを撤回するか、訂正するように要請することをのぞむ。