広域連携DMOとその取り組み

広域で戦略策定をするために、広域エリアでデータを一元的に管理できる「中央日本総合観光機構を司令塔とする枠組み」を作る。

そんなとても大きな、でも少しふわっとした内容の決議が、決まったのが今年の初頭。そこには、エリア内の各県の副知事や国立大学の学長や総長クラスが一堂に会していました。

この会合の主催は中部経済連合会(以後、中経連)で、中部地域の経済界のトップである中経連の水野会長が仕切り、エリア内では、最も産官学の上層部が集まる会議体での決議に、私は否が応でも新しい枠組みには大きな期待をかけていました。。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.組織

私が所属する中央日本総合観光機構は、日本10ある広域連携DMOの一つ。富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県の9県を束ねる観光振興団体。職員は11名で、プロパー2名、民間からの出向職員7名、行政から2名の組織。母体は中部経済連合会であることから、名前こそ、よく何かのいかがわしい団体に間違われるが、血統としては極めて真っ当な団体です。

しかしながら、他の全国の広域連携DMOに比べて、地域の一体感の醸成が極めて難しいエリアでもあります。というのも北海道、東北、四国、九州、沖縄などと比べると極めて地域括りがわかりづらく、地域としてのアイディンティティがないため、団体としての「大義」が立てづらく、行政などからのリソースたるヒト・モノ・カネの注入が脆弱になるからです。

結果として、他のエリアのDMOと比べ、ヒトでは最大で1/15、予算では1/60ほどしかありません。

私たちにとっては、成り立ちからこのリソースは死活問題でした。

私が着任したのは、今から二年前の2019年10月。JTBからの出向者の後任として着任しました。

当時まだ、新型コロナウィルスは発生しておらず、訪日インバウンド旅行者は今後も大きな拡大が予見されていました。

しかしです、、、

着任した私には仕事がありませんでした(笑)

というのも、まず、何か事業するだけの自前の予算がなかったのです。

当時、マーケティング部と企画部があり、私が属するマーケティング部は私を入れて実働がわずかに3名。私を除く残りの2名で主に国からの補助金を活用したプロモーション系の調査や事業を4つしていました。今思えば、事業はそれだけでした。

ちなみに企画部は主に、理事会や総会、会員管理などの総務系の業務を担っていたので、誘客活動をメインとするいわゆる事業はマーケティング部なのです。

そういう状態だったので、着任した私にはこれと言って担務がありませんでした。(JTBの前任者はマーケティング部長/CMOとして実務は担っていなかったため)

2.組織改革

当時、中央日本という組織は、前年に事務方のトップが自ら離職するとともに、エリア内の自治体からの出向者がゼロになるほど、組織の体裁自体が悪化したため、翌年の2019年度から現事務局長の荻野さんがその立て直しのために着任され、組織の改革を進めていました。

荻野さんは、まず、手始めに9県内の関係行政を月単位で回り、約半年かけ関係の修復に腐心され、また組織としてのミッションやビジョンを策定したところでした。

そんな折に着任したのが私でした。手元に素晴らしいビジョンはありましたが、それを具体的に施策化するプロセス、すなわち戦略・戦術のさらなるブレークダウンが必要だと感じました。

そこで私はまずは正確に、訪日インバウンド旅行者の現状をデータで把握することからはじめ、その上で改めて精緻にターゲットを定め、そして優先順位を決め、またすぐにできないことは捨て、カスタマージャーニー上にKPIの設計をしていきました。

そして、それを紙面に落としてビジュアル化し、改めて事務局長と行政/自治体を回り、丁寧にビジョンと戦略を説明して回りました。

このような取り組みによって、行政の皆さんからも徐々に組織が見直されはじめ、翌年度(2020年度)から2県より出向者を戻していただけることが決まりました。

ただ、当時、現状把握と戦略策定のプロセスは、当時極めてアナログ的分析に終始していました。JNTOのデータハンドブック、訪日外国人宿泊旅行統計などから数字を読み取り、Excelに落として、ピボットテーブルなどの分析をかけなければならず、前職JTBで、tableauによる解析をしていた身からすると、それは意味こそあれ、非常に非効率なモノでした。

そこで出逢ったのがナビタイムジャパンさんでした。

3.ナビタイムジャパンとの出会い

彼らは、例えば北海道開発局が主体となって、訪日インバウンドのレンタカー利用者の周遊促進をさせるという目的に対して、手弁当でアプリを開発/運用し、それをダッシュボード(BIツール)化して関係者に共有するとともに、データリテラシーを引き上げるための研修を定期的に開催するという神のような伝道師でした(笑)

この話をナビタイム本社で聴いた私と事務局長は、「これだ!」と、電気が走り、早速、当エリアで蓄積・活用できるデータ基盤構築に奔走しはじめたのでした。

手始めに、事務局長は北海道の事例を調査するため、北海道へ飛び、私は分析基盤として必要な項目や指標、そして肝心なデータソース取得の準備に取りかかりました。

予算は当機構ならではですが、極限までありません(笑)

なので、最も費用がかさむデータソースの取得はできるだけ費用がかからない方法が必要になります。

そこで、各県市やDMOで直近の事業や調査で収集蓄積しているローデータの提供をお願いしていきました。担当者のデスクなどで眠っているデータをいただき、わかりやすくビジュアル化、フィルター化することで、データ活用の意義を理解いただく必要があるとも感じていたからです。

県市やDMOからすると、今までそんなことをしたことがないということもあり、なかなか理解を得ることが難しかったのですが、繰り返し、事例を元に説明したことが功を奏して、徐々にローデータを提供いただけるようになってきました。

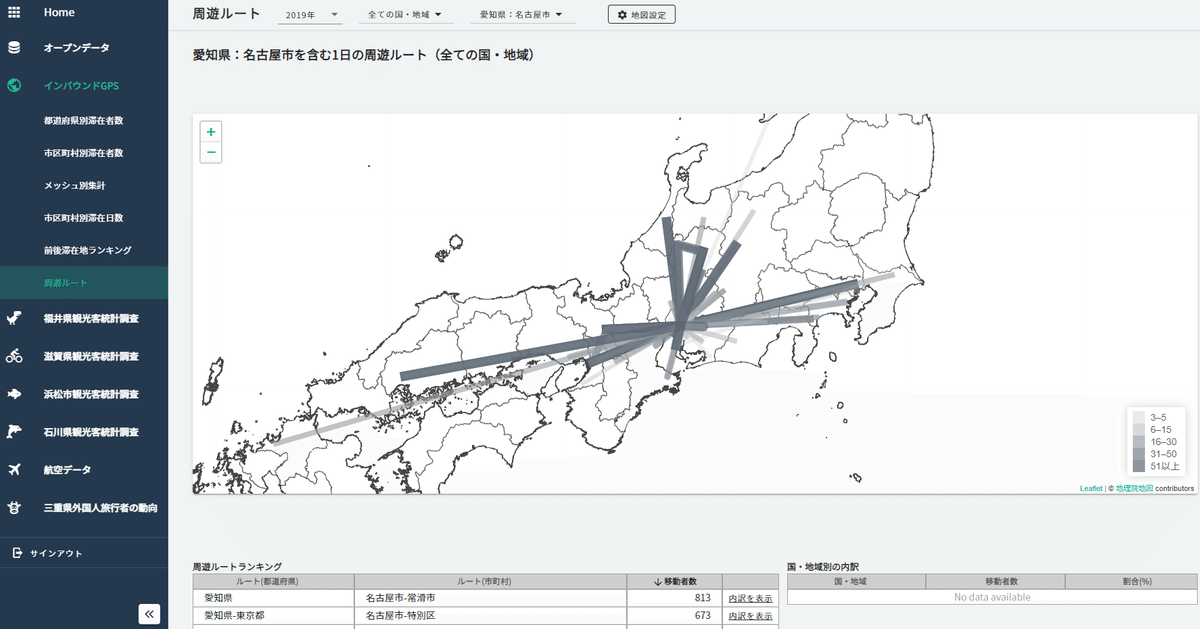

第一フェーズとして、すでに出回っているオープンデータとナビタイム社のアプリから収集された訪日インバウンド旅行者のGPSデータをダッシュボードとして可視化をし、第二フェーズとして、前述の提供いただいたローデータやデータ協力者からのデータを分析軸や切り口を定めて、ナビタイムさんにビジュアル化をお任せしてデータ項目を増やしていきました。

しかし、その動きに連動して同時並行で、ある問題が私の頭によぎりました。

このダッシュボードをつくっても、みなさんはどれだけ使いこなせるのだろうか。

見ること自体は目的ではなく手段、その先にあるのはこれを使って仮説をつくったり、課題を見つけること。そこまで活用が出来ているのだろうか。

案の定、ダッシュボードを関係県市にリリースしたのちに、様子をうかがいに行くと、ほとんどうまく活用できていない様子が聞こえてきました。

活用できていない原因を分解してみると、

・データ活用のノウハウがなく、課題につながる問題の所在を推定できない

・データという特定事象から、そこで起きている具体的な原因レベルまで突き詰められない

という現状がわかってきました。

上記の現状を含めて、私はある仮説を立てました。

そもそも、行政・自治体担当者は3年に一回程度で交代してしまい、経験やノウハウは継承されていないのでは。人に継承されないのであれば、システムで補う必要があるのではないか。さらにそのシステムでは、担当者のスキルを補う仕様が必要ではないか。

そして、その課題を達成するためには、現状の可視化ツール(BIツール)をグレードアップさせ、半自動分析ツール(BAツール)開発の必要性を感じました。

私は、データダッシュボード活用の啓蒙と同時進行でその設計を始めました。

その構想と設計イメージを当時の中経連の担当者に話したところ、ぜひ広域全体で開く、地域首脳部の会合で共通アジェンダとして、取り上げたいというありがたいお声をいただいたのです。

中経連の担当者にとっては、この大々的な会合での取り上げるべきアジェンダを必死で探していたところだったようで、お互いに渡りに舟だったのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4.2021年初頭から(時を戻して)

広域連携DMOが司令塔になって、地域が一体感を持って、観光を推進するためには、地域内共通のデータ基盤が必要だ、という揺るぎない信念を私は持っていました。

そのため、母体である中経連を巻き込んで、行政の首脳部に対して、言質をとるために、冒頭の会合で議題として取り上げてもらい、その中で、まずは「名目的な」承認を得ることが必要だと感じていました。そして、実際、そこの場で決議されました。

これで、今までのリソース不足(主に財源)の問題は解決すると私は思っていましたが、それは完全に誤りであったことが、時を経ずしてすぐにわかりました。

各県の副知事クラスが承認をしたことは、全く、部課レベルには落ちていなかったのです。それは、各県の課長級を集めた会合を開いてはっきりしました。要は強制力がなにもない本当に「名目的な」承認だったのです。

各行政としては、取り組みには一定の理解はしたものの、コロナ禍もあり、すでに負担金として当機構に拠出している以上に追加の予算の支出は極めて渋いものでした。

しかし、コロナ禍において、大海原で各県市の指針が漂流する中、その羅針盤として共通のデータ基盤が必要だということを依然として、私は感じていました。

元をたどれば、2020年初頭、新型コロナウィルス起こした未曾有のパンデミックにより、それまで右肩上がりだった訪日インバウンド旅行者は消失し、DMO(観光地域づくり法人)や観光を推進する行政、自治体では、この急激な変化に戸惑い、また多くは方向性を見失って、大海原で漂流していると感じていたからです。

そのため、打開策として、次年度2022年度の予算策定が始まる夏頃から、オンラインも併用して各県の現状抱えている課題や取り組みの方向性をヒアリングして回りました。その結果わかったことは、そのほとんど課題は、データを活用することで、解決できるということでした。

この状況を受けて、各行政・自治体にカスタマイズしたデータ基盤構築を中心としたソリューションをナビタイムさんの支援のもと、私は、夏以降随時提案を進めてきました。

そして、多くの原課では、「ぜひやりたい!、つくりたい!」というような非常に前向きな反応をいただくことができたのです。

しかしながら、それですんなりいくほど、甘くはありませんでした(笑)

11月下旬に発生した未知数なオミクロン株の影響を受け、各県市に提案しているインバウンド向けのデータ基盤施策に対する、各県市財政課の回答は極めて厳しいものでした。今、この予算をつける意味があるか、が問われたのです。そのときに、原課の担当者が自信をもって発言できるほどの拠り所がまだなかったということでしょう。

よって、現況、ほぼ現時点で各県市での次年度予算内で組み込まれる可能性は非常に低くなりました。

しかし、皆さんが間違いなく、このコロナ禍での考えるよりどころとして、データに基づく分析できるツールを欲していたのです。この事実がわかったことだけで、まずはよしとするべきなのかもしれません。

私たち広域連携DMOは、DMOの中で、とかくその存在意義や事業自体の中身が見えないことから、有識者の皆様からも、必要性の是非を耳にすることがあります。

たしかにそうかもしれません。

しかし、広域だからこそ、行えることがあります。仮に予算が少なくとも、人が少なくとも。

それを2022年はより明確化できるようにしていきたいと思います。

そして、エリア内の行政・自治体・DMOのマーケティングエージェンシーとして、本質的に機能できるように邁進していきたいと思います。