FC岐阜 2025シーズン 第1節 vsFC大阪 マッチレビュー

2025シーズンのJ3リーグが開幕。FC岐阜は大島新監督を招聘し、キャンプを通して昨年のアップデートに取り組んできました。第1節の相手はFC大阪。昨年は6位とプレーオフ進出を果たしており、今シーズンもハイインテンシティをベースに強固な守備とシンプルにゴールを目指すサッカーを志向しています。ボール保持をベースとするFC岐阜にとっては、いきなりの試金石となりました。公式戦初披露となる大島岐阜のサッカーを分析しながら、この試合を振り返っていきます。

第1節(Away) 2025/2/16 14:00 @東大阪市花園ラグビー場

FC大阪 1-1 FC岐阜(前半 1-0、後半 0-1)

得点者 20分:堀越 大蔵(FC大阪)、90+5分:佐々木 快(FC岐阜)

試合ハイライト

1. 試合概要

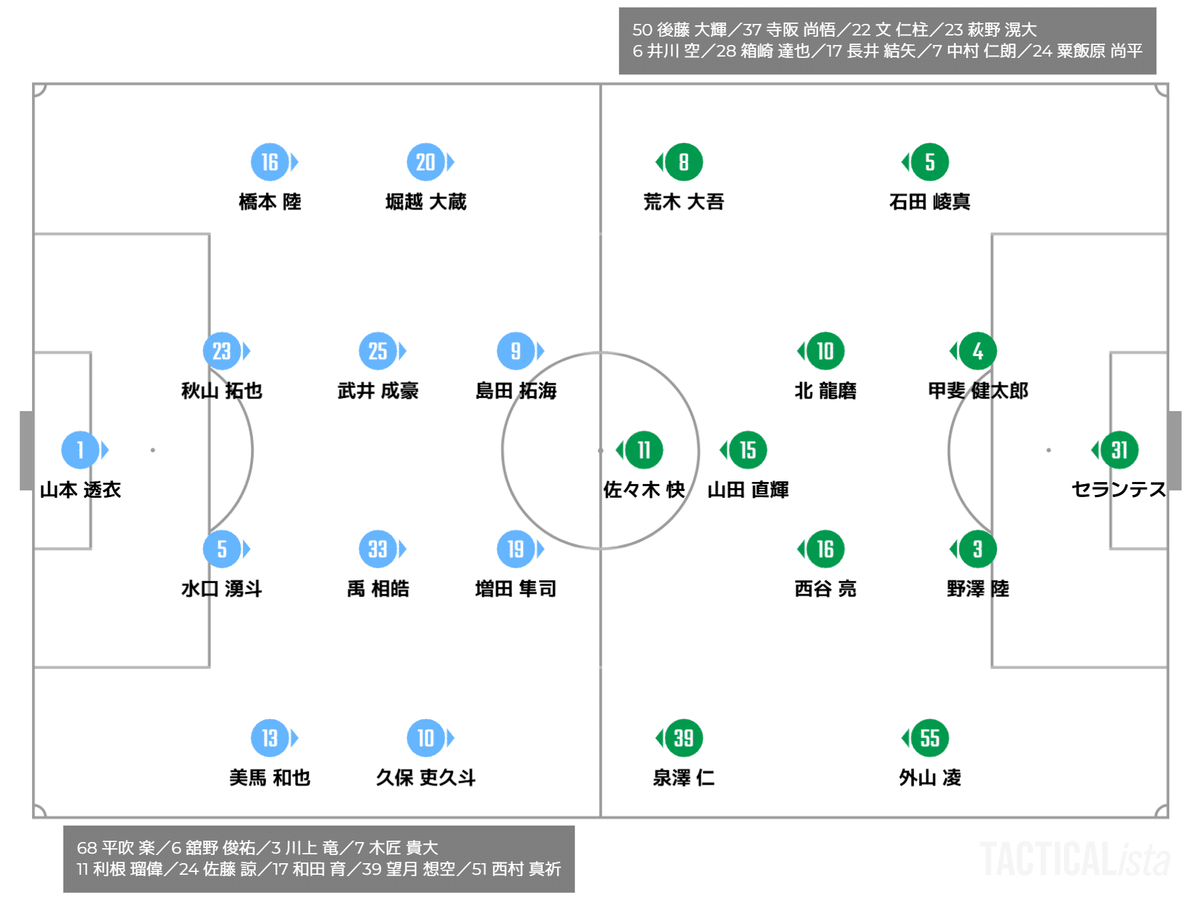

この試合のスターティングメンバーは下図の通り。ホームのFC大阪は昨年と同様に4-4-2をベースとしたフォーメーション。対するアウェイFC岐阜は4-2-3-1をベースとして、ボール非保持は4-4-2、ボール保持は偽SBを採用した3-1-5-1or3-2-4-1のような形をとっていました(詳細は後述)。

試合の入りは大阪ペース。得意のハイプレスと圧縮した強固な守備で岐阜はペースを掴むことができませんでした。ボール保持を試みたい岐阜ですが、ボールが転がりずらいピッチコンディションのため、ロングボールを主体とした攻撃。自陣でのボールロストは最低限に留まったものの、苦し紛れのロングボールで単調な攻撃に。試合後会見にて、前半の出来については大島監督からも「我々のフットボールではなかった」との発言がありました。

中々リズムがつかめない中、前半20分に試合が動きます。大阪陣内からシンプルに岐阜陣内へボールが送られると、野澤がハイボール処理にてこずっている所をカットされ、後ろから追い越してきた堀越に先制弾を許しました。

ここまで、相手のロングボールに対して最低限の対応はできていましたが一瞬の隙をつかれました。先制された後は岐阜が少し盛り返すも、大きな見せ場がなく前半が終了。

このまま終わることができない岐阜はハーフタイムに修正を入れると、後半には大島監督の目指すサッカーが徐々に垣間見えるようになります。前半、ロングボール主体だった攻撃が、後半に入り最終ラインから繋ぐようになると、サイドを起点として大阪ゴールに迫ります。

それでも決定打には繋がらず、62分に萩野、中村、80分に長井、箱崎を投入し、チームを活性化します。アディショナルタイムに左WGに入った長井がドリブルを仕掛けファールを獲得すると、箱崎のフリーキックから佐々木がヘディングで合わせ同点に。鬼門である関西の地で最低限の勝点1を獲得しました。

2. 大島岐阜の志向するサッカー

大島岐阜の公式戦初戦ということで、ここからは大島岐阜のサッカーについて分析してみます。まずは、ボール保持について。上述した通り、ボール保持時のフォーメーションは3-1-5-1 or 3-2-4-1。いくつかパターンがあるっぽいので必ずしもではないですが、基本的には両SBがハーフレーンを上がり、空いたスペースをボランチのどちらかがサイドフローで最終ラインに落ちて、後ろ3枚でビルドアップするイメージ(3-1-5-1)。ボール位置、相手の配置によっては、片方のSBは最終ラインに残り、SB+2CBの3枚で組み立てることもありました(3-2-4-1)。

この可変システムを採用するメリットは、相手守備のマークをずらす、もしくは迷いを生じさせることができる点にあります。

下図は54分のシーン。甲斐から野澤にボールが繋がると、久保が外山へのパスを見越してプレスに出ますが、それを見た外山がハーフレーンを上がっていきます。すると、久保はそのまま外山を追いかけるのか、ボールホルダーの野澤にプレスをかけるのか迷いが生じ、結果として、外山はフリーのまま裏へ駆け抜け、野澤はその外山へ余裕をもってロングボールを蹴ることができました。この時、禹に対しても迷いを生じさせて対応を遅らせています。ロングボールは外山へ繋がりませんでしたが、これまでの岐阜になかった攻撃パターンとなりつつあります。

ボール非保持は4-4-2ベースでしたが、FC大阪がロングボールを主体としたチームででしたので、ブロックを敷いて守ったり、全体でプレスをかけるシーンは多くありませんでした。この辺りは次節以降に分析していきます。

3. FC大阪戦 雑感

上記分析を踏まえて、FC大阪戦の雑感を述べていきます。まずはボール保持。ピッチコンディションの悪さも影響しているか分かりませんが、思ったよりロングボールの意識が高いと感じました。攻撃の優先順位として「裏のスペース」が最も高く、無理ならば「自陣からのビルドアップ」を選択。1トップの佐々木と2CBの甲斐、野澤の息が合っておらず、ただ闇雲に裏へ蹴っているシーンもいくつか見かけたため、まだまだ戦術的な落とし込みが足りないと思われます。

そして、上述した偽SBもまだまだ改善の余地はあると思われます。大島監督の下でプレー経験のある外山はスムーズに移行するシーンが多かったですが、石田はまだ迷いながらプレーしているように感じる部分もありました。66分や77分の中村との連携は石田の良さが出ていたので次節以降に注目です。今節のFC大阪は4-4-2をベースとした守備ブロックを組んでいましたので、偽SB等を使ったポケット侵入が上手く決まるシーンもありましたが、次節対戦の八戸は5バックを採用すると思われるため、どのように守備ブロックを攻略していくのか注目です。

偽SBもですが、やはり大島岐阜の戦術の肝は両WGだと改めて感じました。基本的にはWGが大外でアイソレーションをして、中盤もしくはサイドチェンジからWGに渡ったところからドリブル→クロスの流れがこの試合でも多くみられましたが、対面のDFが剥がせなければ戦術そのものの前提が成り立たなくなります。また、ドリブルで剥がせてもその後のクロスの質が悪ければチャンスを作ることすらできません。ペナ内でのクロスの合わせ方も含めてもう少し精度を上げていかなければ、この先難しくなるでしょう。

中盤2枚の北と西谷に関しては、ボール保持に重きを置くのか、守備とのバランスを見るのかで考え方は変わりますが、今節の出来からすると北と萩野でも良いのではないかと個人的には感じました。西谷の良さであるボールを持った時の推進力が、ボールが転がりにくいせいかあまり見られませんでしたので、次節以降に期待です。

続いて、ボール非保持。FC大阪はロングボールを主体に攻撃を組み立ててきましたが、甲斐と野澤がよく跳ね返せていたかと思います。デュエルはFC大阪に対して分が悪いのではと予想していましたが、中盤でやられることはあっても最終ラインとセランテスが踏ん張ってくれました。失点に関しては、少し事故的なところ(それがFC大阪の狙いではありましたが)もありましたので、そこまで気にする必要はないと個人的には思いますが、この試合を次節以降の対戦相手が分析してきますので、ルーズなロングボールへの対応は気を付けたいところです。

最後に、個人的に気になった選手をピックアップ。左WGに交代で入った長井ですが、かなりのサプライズ采配でした。CFとしてのイメージしかありませんでしたので、スピードに乗ったドリブルはかなりの脅威になっていました。松本の怪我の影響でコンバートされた可能性はありますが、今後の活躍が楽しみです。

4. まとめ

シーズン始まったばかりで完成度はまだまだとはいえ、大島岐阜の目指すサッカーが垣間見れました。課題も山積みで戦術浸透にはまだ時間がかかりそうですので、結果が出ずにサポーターから批判の声も多くなるかもしれませんが、信念を曲げずに突き進んでほしいところ。我々はチームを信じて後押しするのみです。今節は現地観戦ができませんでしたが、次節のホーム開幕戦は現地観戦予定です。配信で見るのとまた印象が変わるかもしれませんので、次節のレビューに反映できればと思います。それでは。