「わからなさのデザイン」イントロダクションを公開します。

先般2023年5月28日、アールト大学デザイン修士課程の修士論文「Design within Uncertainty: Gathering, generative process, unexpected event」を提出しました。ともにわけがわからなくなってゆくための、「わからなさのデザイン Design within Uncertainty」について探索した論文です。そのイントロダクション(日本語版)を公開します。よければご覧いただけたら幸いです。全文(英語)はまた1ヶ月後くらいに公開されるそうです。

*2023/12/3追記: 以下に全文(英語)が公開されています。

https://aaltodoc.aalto.fi/items/2074a08b-f4df-4540-8d04-7f5e643f16bd

本稿の焦点は、一体わからなさというものが、どんな環境(本稿で「つどい」と呼ぶもの)で、いかに育まれ、それに私たちがどう関わってゆけるのか、を考えることにあります。そのために本稿では、私が5年にわたり関わってきた鯖江のシェアハウスを対象とした調査を実施しました。

本稿が言いたいことは簡単に言ってしまえば、私たちの生は本当にわけのわからないものなのであって、そしてそれを受け入れるからこそ僕たちは、全く思いもよらなかった景色に出会うことができるのだ、ということです。

私たちの意思や行動は、他者とのあいだで不完全さを委ねあい、ともに応答しあうなかで、状況的・偶発的に生成する。そして、そのことが全く思いもよらない景色を描き出してくれる。多様な人々が往来し、日々よくわからない出来事が起こる場に着目してそんな過程を詳らかにしつつ本稿は、思いもよらない景色が生まれる可能性を耕す営みとしてのデザイン―場を揺さぶり、他者を招き、弱さを委ね、継続的に実践・応答し続ける、集合的で平凡で曖昧なものとしてのデザイン―を提案しようとしています。

そもそもがわかりにくい(というかわからない)テーマで、言葉を紡ぎながら考えるような過酷な旅路でしたし、実際最後まで言語化がうまくいかなかった悔しい気持ちもあります。けれど、自分が考えてきたこと、考えたいことの論点は兎にも角にも示し切れたかなと。応援頂いた皆様、本当にありがとうございました。

日本には7月半ば頃に戻る予定です。引き続き、わけのわからなさは個人的なテーマとして探索を続けていきます。もう少し具体的に言うと、鯖江で取り組んでいるシェアハウスのようなよくわからない関係性と、それを取り巻くエコシステムの探索を続けていきます。もし森が関われることがありそうだったら、いつでも声をかけてもらえたら嬉しいです。こんなテーマで本を書かせてくれるところがあれば、ぜひお声がけくださいませ。

あと、仲間が欲しいです。具体的に言うと、僕を継続的に巻き込んでくれる人/会社(フルリモート週3正社員までは十分ありえるなと思っています)や、僕のプロジェクトを継続的に手伝ってくれる仲間(今年度は政策デザインとイノベーションのプロジェクトが進んでいます)を探しています。こちらも、なにかぴんと来たらいつでもご連絡ください。

以下、本文です。

1. Introduction

1.1. Prologue

あなたにとって、最も美しい景色とはどのようなものだろうか?私にとってそれは、次のような景色である。

賑やかな街角。一人のトランペッターがトランペットを唇に当て、最初の音を吐き出す。一瞥して通り過ぎる人も、立ち止まる人もいる。それでもその音楽は徐々に人々を引き寄せて、そのときちょうどカホンを持った少年が通りかかり、ふと、二人の目が合う。ミュージシャンがうなずいて誘えば、少年は飛び入り、リズムを奏で始める。トランペットの音とカホンの音が溶け合い、一人が思わず踊りだせば、口笛と手拍子と歓声が湧き起こり、見物人の輪が広がってゆく…。

本論文は、この景色から始まる―このような思いもかけない出来事は、どこで、どのように生成されるのだろうか?この出来事を育むデザインは可能だろうか?もし可能なら、どのように?

端的に言えば、Ezio Manzini(2022)が述べたように、この予期せぬ出来事そのものを生み出すことはできない。しかし私たちは、それが生まれる可能性なら―例えば、異質な他者をいざない、関係性を育み、ともにわけのわからなさに踏み出してみることによって―耕すことができるかもしれない。しかしその過程は、言葉でいうよりずっと複雑だ。他者と関わることは「不確かで、もろく、論争の的となり、常に移り変わる絆からなる継続的なプロセス(Latour, 2007, p. 28)」 であり、それに巻き込まれたアクターは、彼ら自身の意図せぬ感情や行動に出会うことになるだろう。さらにいえば、当然のことながら、どんな種類の出来事が生まれるのかは全く予想することはできない。この過程の背後に通徹するのが、本稿の中心となる「わからなさ(Uncertainty)」というキーワードである。

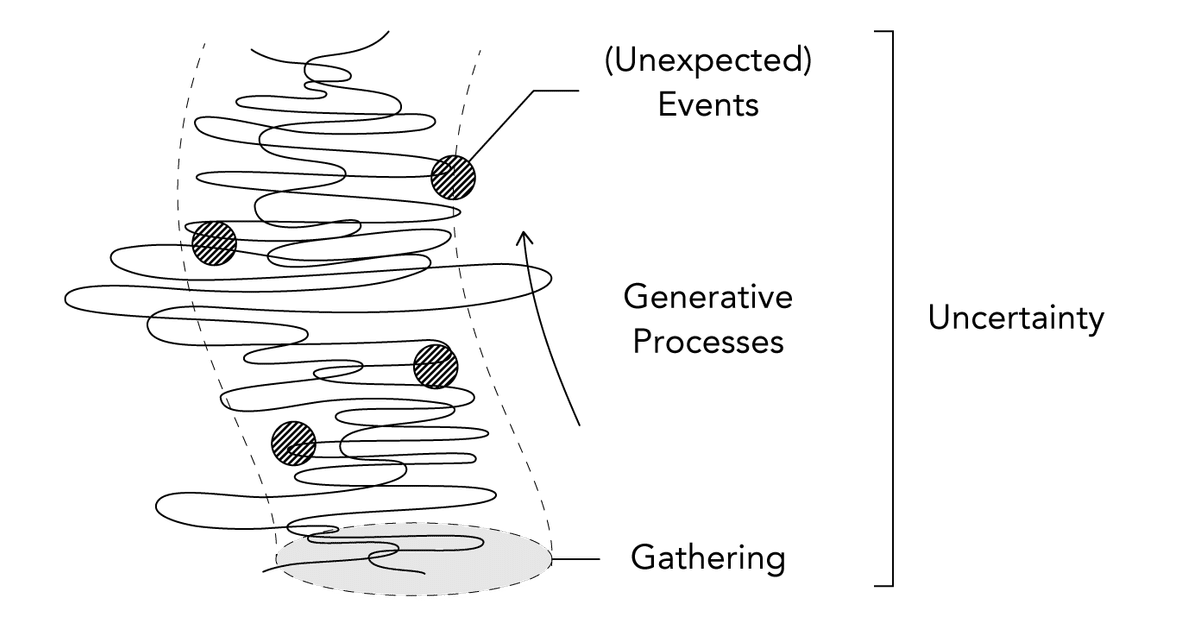

本稿でわからなさは、3つの要素に分類されている。すなわち、異質なアクターが絡みあう関係性である「つどい」、そこで多様な出来事を生み出す「生成の過程」、およびつどいから発露する「予期せぬ出来事」である。また、デザインは言及したそれら3つの要素を含む「わからなさ」に関与する実践として位置付けられている。これらの要素について探索するために私は、その旅路になかで10の「つどい」―例えば「週に200人が往来する介護付きシェアハウス」や「何をやっているかわからない会社」―に立ち寄る。さらに、私は私が営むシェアハウスに焦点をあて、実証研究を通じて4つのエピソードを再構成する。この探索を通じて本稿は、「予期せぬ出来事」の可能性を耕すための、「わからなさのデザイン(Design within Uncertainty)」を提唱しようと試みている。

本稿はジェイン・ジェイコブスへの―分野も年代も違ってはいたとしても―私なりの半世紀越しの応答のようなものである。ジェイコブス(1961)は計画と管理による都市計画を批判し、都市の街路の無秩序を愛した。街路は彼女にとって、絶え間なく予期せぬ出来事が生まれ続ける、自由でダイナミックで複雑な、とある舞台であった。

すぐれた都市の歩道というバレエは、一つの場所から次の場所へと同じことを繰り返したりは決してしない。どの一部の場所をとり出してみても、常に新しい即興の踊りで充実させられている

ジェイコブスが彼女のハドソン通りに即興に満ちたバレエを見出したように、私も本稿を通じて、私たちの日々のなかに、もう少しだけ、喜びと驚きが生まれる可能性を耕してみたいと思う。

1.2. なぜ、わからなさのデザインなのか?

なぜ、わからなさのデザインを議論しなければならないのだろうか?このことを考えるためにはまず、わからなさと、関係を中心に据える存在論との関係について位置づける必要がある。私は関係性という言葉を用いて、果てしなく広がる関係の網の目のなかに私たち―全ての人間・非人間たち―が織り込まれていることを認識しようとしている。私たちは網の目のそれぞれの結び目であり、同時に全体でもある。結び目は網を揺らし、網は結び目を揺らす。網の目は絶えずほどかれ、編み直される。そうして私たちは相互に依存しあい、絡みあう網の目のなかで、絶え間なく変容し続けているのだ(e.g., Escboar, 2018; Ingold, 2013)。大乗仏教の祖・龍樹は、この果てしなく広がる相互の依存と生成の関係を「縁起」と呼んだ(中村, 2002)。この存在論のもとでは、私たちの実存や意志さえ、自他の区別もおぼつかない関係のなかへ融解している―私たちの存在は、複雑に絡みあう関係の網の目のなかで、偶発的に、創発的に生成し続けている。このように本稿は、わからなさが、私たちの生のただなかに深く関与していることを認識する。

この存在論は、デザインというディシプリンを揺さぶるものだ。デザインは新たなプロダクトやサービス、解決策を通じた「未来志向」の学問として位置付けられ(Otto & Smith, 2013; Kjærsgaard et al., 2016)、サイモンの「現状をより好ましいものに変えるための行動を提案する人は、誰でもデザインをしているのだ(Simon, 1996, p.111)」というフレーズでよく知られているように、「より良い未来」を作ることはデザイナーの主要な役割だと認識されてきた(Maze, 2016)。この、より良い未来を生み出すデザインというアイディアは、デザイナーは歴史的な文脈から切り離されているのであり、彼らは「空っぽ」(Adam & Groves, 2007, p. 2)の未来を定義し、計画し、埋めることができるのだという理解と不可分に接続されている。

しかしながら、未来は既に、私たちが日々生み出している歴史やライフスタイル、建築環境、想像といった無数のアクターに満ち満ちている(Maze, 2016)。言い換えれば、先の存在論の議論で示したように、未来は現在とのコンティニュウムにあり、絡み合う関係性の網の目のなかで、絶え間なくかつ偶発的に生成され続けているものなのだ。この理解のもとで赤間ら(2018)は、デザイナーは未来を予想することもできなければ、未来を生み出すための特定の方法を正当化することもできないと論じた。そうであるならば問題は、いかにデザインが未来に関与できるのか、ということである。私は赤間らの議論に共感して、デザインとは「より良い未来」を計画・予測・創造する行為ではなく、わからなさを受け入れ、それに積極的に関与していくことによって、私たちの現在の生の、異なる可能性を耕す実践であると主張する。

不確実性は、まだ起こるかもしれないことを予測的な非真実として閉ざすのではなく、次に起こるかもしれないことの道筋を開き、そのような世界に創造的かつ想像的に可能性をもって入り込むことを可能にするのです。

わからなさにおけるデザインは、その結果が良いものになるか悪いものになるかさえ予想することはできない。しかしわからなさを受け入れ、それに関与することによって、デザイナーは予期せぬ出来事が発露する可能性を、少なくとも耕すことはできるはずだ。そして本稿は、そのための方法を探索しようとするものである。

わからなさを議論するために、私は参加型デザインの文脈に本稿を位置づける。既に言及した赤間ら(2018)のように、一部の参加型デザインの研究者らは、わからなさが参加型デザインの主要なトピックのひとつであることを顕著に認識してきた(see also Bannon & Ehn, 2012; DiSalvo et al., 2012; Gaver et al., 2004; Manzini & Rizzo, 2011)。本稿を通じて、わからなさのデザインは意図的な結果を生み出すものとしてではなく、むしろなにか、よりよいことが起こるかもしれないことを祈りながら、可能性を耕し続ける営みであると位置付けられる。私たちの生は、次々に揺さぶられる、予測不可能で、偶発的で、正しいか悪いかさえ判断できない、わけのわからないプロセスである。その過程のなかで、わからなさは、人々の紐帯を編み直すかも知れないし、あるイノベーションを生み出すかもしれないし、あるいは凄惨で恐ろしい結果をもたらすかもしれない。しかし、わからなさを受け入れるからこそ、私たちは新たな可能性に出会いうるのだ―それが絶望であれ、あるいは希望であれ。

1.3. 本稿の位置付け

わからなさとはなんだろうか?第二章でより詳しく述べる通り、わからなさとは、ある過程において未来に何が起こるかが予測できないということ、アクターが相互にコントロール不可能であるということ、およびある過程のなかで、意図せぬ感情や経験に巻き込まれることを意味する。本稿は、赤間ら(2018)がデザインにおけるわからなさを「生成的な概念」とみなしたことを認識しながら、私たちがわからなさに関与していくことによって、私たちの生の異なる可能性を耕していけると主張している。

本稿は、「わからなさ」という茫漠とした対象を、異質なアクターを巻き込んだ環境である「つどい」、そこで進行する「生成の過程」、およびその過程から発露する「予期せぬ出来事」の3つの要素に分類する(Figure 1)。これらの要素を議論した上で私は、いかにデザインがわからなさと関わることができるのかについて検討する。これら全ての詳細は第二章で位置づけるが、ここで簡単にそれぞれを紹介したい。

まず最初の要素は「つどい」である。つどいとは、その絶え間ない流動や、生まれる出来事の多様性ゆえに、その定義が曖昧な、とらえがたい対象のことである(e.g., Latour, 2007; Deleuze & Guattari, 1987; Tsing, 2015)。例えば本稿において、私は「週に200人が往来する介護施設」や「何をやっているかわからない会社」を見ていく。しかし、このようなつどいの具体的な特徴は一体どのようなものなのだろうか?本稿では、10の異なるつどいを比較することによって、この問いを探っていく。

2つ目の要素は、つどいにおいて生まれる「生成的な過程」である。つどいにおける異質なアクターは、互いの相互作用のなかで多様な出来事を生み出すが(e.g., Lave & Wenger, 1991; Suchman, 1987)、本稿はそのような生成的な過程に焦点をあてている。例えばのちに紹介されるとあるケースは、シェアハウスを取り巻く三人のメンバーがとあるラジオを生み出すにいたった過程である。私はそのラジオが生まれる前にいかなる会話がなされたのか、そしてどのような関係やデザインがその発生に寄与していたのか、といった観点について議論する。このように、私は生成的な過程をある集団的なプロセスとして見る。本稿の主な関心は人間間の相互作用に置かれているが、私は非人間アクターの役割にも光をあてたいと思う。

わからなさの3つ目の要素は「予期せぬ出来事」である。生成的な過程は、常に多様ななにか―たとえばイノベーション、創造、学習、あるいは恋に落ちることやパーティをすることでさえ―を生み出す。こうして生まれたアウトカムは、世界を変えるイノベーションかもしれないし、美しい芸術作品かもしれないが、本稿においてそれらはアウトカムの質によらず、生成の過程から偶然に発露する産物として捉えられる。予期せぬ出来事は、これらのアウトカムのうち、私たちに驚きやセレンディピティをもたらしてくれるもの、言い換えれば、つどいの目的や機能からは事前に予測できない出来事を指す。デザイナーは、予期せぬ出来事それ自体をデザインすることはできない(Manzini, 2022)。そのため本稿は、予期せぬ出来事とはどういう意味なのか、あるいはデザイナーはいかに「より良い」予期せぬ出来事を生み出せるか、といった問いには立ち入らない。代わりに、予期せぬ出来事は生成的な過程を探索するための起点として捉え、つどいおよび生成的過程により重点が置かれる。

つどいや、この予期せぬ出来事に基づいた生成的な過程を通じてわからなさを探索したのち、本稿はデザインがいかにわからなさに関わることができるかを検討する。本稿におけるデザインとは、予期せぬ出来事を生み出す可能性を耕すことである(e.g., Björgvinsson et al., 2012; Manzini, 2022)。それはプロダクトやサービスを直接生み出すことではなく、異質な他者をいざない、関係性を後押しし、あるいはわからなさにともに踏み出してみるような、長期的な関与を意味している。ここまでの枠組みをもとに、本稿のリサーチクエスチョンを示す。

異質なアクターが関係しあう「つどい」とは何か?

つどいにおいて「生成的な過程」はどのように進展し、どのように予期せぬ出来事を生み出すのだろうか?

わからなさに、デザインはいかに関わることができるか?

1.4. 動機

本研究も、その他多くの例に漏れず、私自身の個人的なモチベーションに端を発している。本節では、私自身がなぜわからなさに惹かれているのかについて示しておきたい。私の本研究の主要なモチベーションであり、そしてまた本研究の不可欠な側面のひとつを構成するのは、私自身が日本の福井県鯖江市で5年間にわたり取り組んできた、シェアハウスを取り巻く関係性である。シェアハウスは大きな3つの戸建てからなり、山沿いの小さな集落に位置している。このシェアハウスは、当初、私が私個人のために借りたものだった。しかし、一緒に住む人を誘ったり、体験移住プログラムをやったり、フリーランスのためのトレーニングキャンプをやったりしているうちに、住民の数は徐々に増え、気づけば二軒目・三軒目を借りることになってしまった。今やシェアハウスは、日々知らない人が訪れる公共空間のような場所である。そのシェアハウスには約10名の多様な住民が住み、毎月のようにイベントが開催され、0歳から高齢者まで、多くの人が出入りする。そこはまた、地域の団体のオフィスとして、及び本屋としても用いられている。

そこは、日々予期せぬ出来事が生まれる場所でもある。それぞれのエピソードは5章で取り上げるが、ある夜の3人の会話が、偶然、今や100以上のエピソードを配信するあるラジオに繋がったり。ある住民が勝手に彼女の家事を手伝ってくれる一時的な居候を募集して、その居候が今や大事な住民の一人になっていたり。あるいは私について言えば、私もまたシェアハウスに付属していた空き事務所を見つけて、本屋を始めたりした。これらに加えてシェアハウスはまた、モーニング会をしたり、バーベキューをしたり、海にいったりといった、日々の平凡な、しかし予期せぬ出来事にもまた溢れている。

私は本稿を通じて、こうした出来事が、あるアクター自身の目的や計画や情熱によって構築されるというより、ずっと偶発的で、予測不能で、わけのわからない過程であることを明らかにしていく。このことは、私の人生についてもそうである。私の人生のいかなる断片もまた、私だけが計画し意図したものではなく、むしろ、絡みあう関係性の網の目のなかで、集合的かつ偶発的に形成されてきたものだ―コンサルティング企業に入社したことも、鯖江市に移住したことも、デザインと出会ったことも、シェアハウスを始めたことも、フィンランドに来たことも、その他諸々のことも。こんな風にして私は、このわからなさこそが、私たちの生の不可欠な構成要素であると考えるようになった。ある出来事は、どこまでも広がりあって絡みあう関係性のなかで、なにかとなにかが、奇跡みたいなタイミングで出会い、ふと、生まれてしまう。だからこそそれは儚くて、美しく、私たちに喜びとワンダーをもたらしてくれるのだ。私が示した冒頭のエピソードは、そのひとつの瞬間を切り取って示そうとしたものである。

このような理由から、私は、いかに私たちが予期せぬ出来事に囲まれて生きていけるのか、という問いを考え続けてきた。そして予期せぬ出来事を考えることは、既に述べたように、その背後にあるわかならさを考えることと同義であった。このように、私にとってわからなさの探索は、個人的で、しかし根源的なものである。

1.5. 本論の構造

本論の構造を示す。まず本イントロダクションでは、本論の動機、焦点、貢献などについて示した。続く第二章は、わからなさの一般的な議論を振り返ったのち、2つのアプローチを捉えることに依って焦点を明らかにする―生成的な過程について深く探索する「生成アプローチ」と、広がる関係性とそこからのセレンディピティアスな帰結に焦点をあてる「創発的アプローチ」である。また第二章では、「わからなさ」に加えて、つどい、生成的な過程、デザインといった語を位置づける。第三章では、本稿の調査を構成する2つのフェーズ、すなわち10のつどいを比較するフェーズ1、およびそのうちのひとつであるシェアハウスを半構造化インタビューによって探索するフェーズ2について、その事例選択基準、データ収集方法、分析方法を示す。第4章では、10のつどいのうち、3つのつどいを取り上げ、その概要を紹介する。第5章では、フェーズ2のスタディの結果から再構成した4つのエピソードを紹介する。

第6章は考察である。ここではまず、つどいの曖昧さ、関係性のダイナミクス、生成的な過程が探索される。概観すれば、つどいにおいては定義的特徴が積極的に曖昧にされ、また異質なアクターが継続的に流動している。続いて生成的な過程は、人間および非人間アクターが絡まりあう相互作用を基盤に、状況的かつ継続的に進行するものであり、予期せぬ出来事はこの過程から偶発的に発露するものである。私はこの過程において、アクターは不完全な自己を互いに委ねあい、自他非分離の状態であり、またその背後には弱さや応答を重視する関係性があると主張する。第7章では、「わからなさのデザイン」について位置づける。それは、つどいの定義を曖昧にしながら、関係をつなぎ、デザイナー自身の弱さを委ねながら、継続的に実践・応答し続ける、絶え間ないプロセスを意味している。最後に8章で論文を総括する。

本研究において、私は誰もがそれぞれの視点からしか知識を生み出すことはできないというHaraway(1988)の主張に賛同し、「匿名の、位置せぬデザイナー」(Suchman, 2002, p. 95)の一人であることから距離を取ろうとしている。私はここで、集団的な価値に重きをおく日本、とりわけ地方部で生まれ育ったこと、その意味で関係性を強調する仏教や東洋思想の価値観に影響を受けていること、そしてまた同時に、高所得で安全な都市である東京やエスポーに住み、学ぶことができた、男性である自分自身の特権性、いずれの状況を公開したいと思う。そしてまた本論は、主に鯖江、福井、およびシェアハウスを中心としながら6年にわたって私自身が取り組んできた様々なプロジェクトの経験によって構成されている。

本論文の潜在的な読者は、デザイナー、デザイン研究者、およびわからなさへの同様の関心を共有する実践家である。より具体的に言えば、本稿はコミュニティ、場所、組織といった日常的な環境における参加型デザインの文脈を、わからなさという観点から発展させることを目的としている。本稿の貢献は、つどい、予期せぬ出来事を生み出す生成的な過程、およびわからなさのこれらの側面に関わる日常的で長期的なデザインを含む、わからなさに関する一貫的な議論を提供することにある。

References

Adam, B., & Groves, C. (2007). Future Matters: Action, Knowledge, Ethics. Brill.

Bannon, L. J., & Ehn, P. (2012). Design: design matters in Participatory Design. In J. Simonsen & T. Robertson (Eds.), Routledge international handbook of participatory design (pp. 37–63). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203108543-4/design-liam-bannon-pelle-ehn

Björgvinsson, E., Ehn, P., & Hillgren, P.-A. (2012). Agonistic participatory design: working with marginalised social movements. CoDesign, 8(2-3), 127–144. https://doi.org/10.1080/15710882.2012.672577

Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. University of Minnesota Press.

DiSalvo, C., Clement, A., & Pipek, V. (2012). Participatory design for, with, and by communities. In J. Simonsen & T. Robertson (Eds.), Routledge international handbook of participatory design (pp. 182–209). Routledge.

Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse. Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822371816

Gaver, W. W., Boucher, A., Pennington, S., & Walker, B. (2004). Cultural probes and the value of uncertainty. Interactions, 11(5), 53–56. https://doi.org/10.1145/1015530.1015555

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Theory Reader, 14(3), 575–599. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003001201-36/situated-knowledges-donna-haraway

Ingold, T. (2013). Making: Anthropology, archaeology, art and architecture. Routledge.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York.

Kjærsgaard, M. G., Halse, J., Smith, R. C., Vangkilde, K. T., Binder, T., & Otto, T. (2016). Introduction: design anthropological futures. In R. C. Smith, K. T. Vangkilde, T. Otto, M. G. Kjaersgaard, J. Halse, & T. Binder (Eds.), Design Anthropological Futures (pp. 1–16). Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.4324/9781003085188-1/introduction-design-anthropological-futures-mette-gislev-kjã¦rsgaard-joachim-halse-rachel-charlotte-smith-kasper-tang-vangkilde-thomas-binder-ton-otto

Latour, B. (2007). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.

Manzini, E. (2022). Livable Proximity: Ideas for the City that Cares. EGEA spa.

Manzini, E., & Rizzo, F. (2011). Small projects/large changes: Participatory design as an open participated process. CoDesign, 7(3-4), 199–215. https://doi.org/10.1080/15710882.2011.630472

Mazé, R. (2016). Design and the Future: Temporal politics of “making a difference.” In R. C. Smith, K. T. Vangkilde, T. Otto, M. G. Kjaersgaard, J. Halse, & T. Binder (Eds.), Design Anthropological Futures (pp. 37–54). Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.4324/9781003085188-4/design-future-temporal-politics-making-difference-ramia-mazã©

Nakamura, H. (2002). Nagarjuna. Kodansha.

Otto, T., & Smith, R. C. (2013). Design anthropology: A distinct style of knowing. In W. Gunn, T. Otto, & R. C. Smith (Eds.), Design anthropology: theory and practice (pp. 1–29). Bloomsbury Publishing.

Simon, H. A. (1996). The Sciences of the Artificial. MIT Press.

Suchman, L. (1987). Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication. Cambridge University Press.

Suchman, L. (2002). Located accountabilities in technology production. Scandinavian Journal of Information Systems, 14(2), 91–105.