じっちゃまの教え 投資法と投資ルール

じっちゃまとばっちゃまから学んだことを書き足していくページ

いい決算の会社を買う

いい決算とは

EPS、売上高、ガイダンスの3つ全てが事前のコンセンサス予想を上回る決算。1つでも取りこぼしがあると、それはもういい決算ではない。

いい決算を出すと、株価はポーンと跳ね上がることが多い。

投資家からすると「今から買ったら遅いんじゃないか」と思いがち。

しかし、ほとんどの場合、そこから飛びついてもあまり大きく損はしない。むしろもっと株価が上がる場合が多い。

逆に悪い決算が出て、株価がズドンと下がった場合、大抵の投資家は、「ガチホしてれば、そのうち株価は戻ってくるよ」と考え、売りたがらない人が多い。しかし、機関投資家は売りを浴びせてくる。悪い決算で株価が急落した後でも、そこから売るのは遅くない。早く売った方がいい。

機関投資家は1日では終わらない

シンプルに言い直すと、機関投資家は1日では売り終わらない。また、いい決算が出た場合も、機関投資家は1日では買い終わらない。来る日も来る日も買い注文を入れてくる。それが機関投資家の行動だ。

だから、まず第一番目のルールとして、「いい決算の会社を買ってください」。どんなに自分が好きな銘柄でも、ちゃんとした決算を出せない会社はいい投資対象ではない。だからそれは処分するべき。

いい決算を出した銘柄の株価が下落したら?

そのような時は迷わず買ってください。

一方で、悪い決算を出して、「株価が急落するかな」と思ったら逆に上がる場合。それは多分売り。

愚直に「いい決算なら売り」「悪い決算なら売り」というのを徹底した方が良い。

ダメな投資家は、いい決算が出たのに株価が売られた時、その株価を見て売ってしまう。これは投資家として成功することはない。

EPS、売上高、ガイダンスの3つをみる。

分散投資を心がける

ETF

一発で分散投資を実現する方法がある。それは株価指数ETFを買うこと。

例えば、S&P500の動きに連動するETFの場合、そのETFに組み込まれている銘柄数は500銘柄。そのETFを1つ買うだけで、500銘柄に投資したのと全く同じ投資効果が得られる。

「FIREを達成した人たちが何に投資しているかというと、VTIのような米国株のインデックスです。99%の人たちがVTIに投資していると思います。」

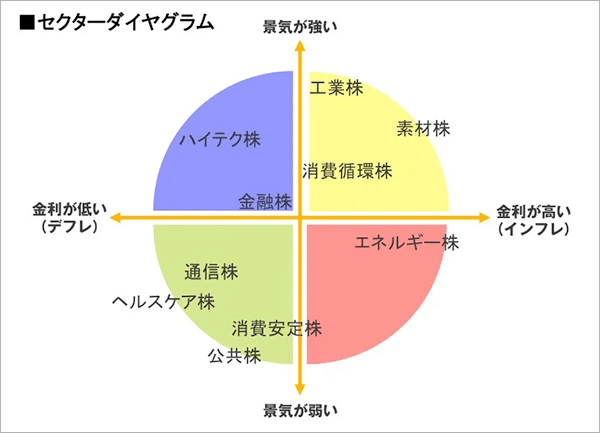

いろんなセクターを買うべきか

旬と思われるセクターを中心にピックする。

小型株や大型株に偏らせない。異なる規模、時価総額の銘柄を選ぶ。

コアサテライト戦略

50%を指数ETF、50%を個別株に投資する。

絶対に損することができない、自分の生活防衛のための投資

と

アソビの投資

過去最高値更新がトレードのチャンス

新波動入りを買う

ある銘柄が新値、つまり新高値を取ると「新波動入り」、つまり新しいうねりに入ったという。その時点では、過去にその株を買った投資家で1人も含み損を抱えている人がいなくなる。つまり、潜在的な売り圧力が少なくなり、値動きが軽くなるということ。

別の見方をすれば、その企業、あるいはその株式に対して、投資家の間で新しい評価が生まれているとも言える。そういう時にその株を売ってしまうのは非常にもったいない。その株価が化ける可能性がある。あまり早く降りないようにしてください。

金利に注意しろ

金利と株式

日本国債や米国財務相証券といった債券は、投資理論の世界では「無リスク証券」と言われる。償還まで保有していれば額面で償還されるのでリスクはないとされる。無リスク証券の金利は「リスクフリー金利」。

全くリスクを取らなくても、例えば1年間で4%のリターンが期待できる場合、何が悲しくてリスクのある株を買う必要があるのがという話になる。

この「無リスク証券の金利」が足切りポイント、あるいは目安となる。

わざわざ株を買うのであれば、この4%という無リスクリターンが得られる状況下で、それ以上のリターンを株式から得られるという確信がなければ、その投資行動は合理的ではない。

つまり、市中金利は投資のハードルの高さを示しているとも言える。金利が上がると株式のバリュエーション(評価)は下がる。金利と株式のバリュエーションはシーソーの関係にある。

4つの大事なこと

金利は長期金利(アメリカ10年債利回り)を毎日見ること

金利と株式のバリュエーションはシーソーの関係にある

長期金利の急激な上昇は、バリュエーションの高いハイグロ銘柄にとって危険

長期金利が急激に上昇している局面では積極的な買いは控えるべき

営業キャッシュフローに注目

営業キャッシュフローは「営業利益」と微妙に異なる。

営業利益の場合、例えばある会社が大きな設備を持っている場合、その設備投資後の償却コストが含まれる。一方、営業キャッシュフローは、現金の動きだけに注目している。現金残高がどれだけ増減したのかを計算する。これは企業の支払い能力を表している。

なぜ営業キャッシュフローなのか

営業利益や純利益は会計上の操作で調整されやすい。

営業キャッシュフローは銀行の残高であるから改ざん出来ない。

見かけ上、多額の利益を報告している会社でも、営業キャッシュフローを見ると「営業利益や純利益より小さい」というケースが散見される。ほとんどのケースで決算書に虚偽が含まれている可能性があると考えられる。

EPSよりも1株あたり営業キャッシュフローの数字が大きい方が望ましい。EPSと営業キャッシュフローが年々増加していくのが安全な銘柄。

1株あたり営業キャッシュフロー / 1株あたり売上高 = 「営業キャッシュフローマージン」→15%以上であれば好ましい。

新天地を目指す勇気

AIは今、3年目(2025年現在)

株式市場では、その時々に人気のテーマが存在する。しかし、どんな大きなブームでも賞味期限は最長で5年程度。ドットコムバブルも5年。大きなブームの後には大きな調整が起きることが多い。ドットコムバブル後は米国株が3年連続下落した。

別のところに行く

ブームが終わったら、下げが来る。別のところに逃げていった方が投資効率がいい。勉強等のサンクコストは株式市場には無関係。賞味期間が過ぎたらポイ捨てできるかがすごく大事。「鼻くそピーン」

アノマリーを無視するな

アノマリーとは、「投資理論ではうまく説明できないけれども、経験的に観測できる市場の規則性」

アノマリーには何らかの理由がある。

周囲を観察しろ

みんなが得意になっているときは買い場じゃない。みんながびびっている時が買い場。

強気相場は悲観の中で生まれる。

そして懐疑論が渦巻く中で、ブルマーケットは成長していく。

楽観論が出てきた頃にだんだんブル相場は成熟してしまう。

そして、みんながその陶酔に浸った時にブル相場は死ぬ。

みんなと逆を行く強い心が必要。

知識の空白は自分で埋めろ

わからないことが利益になる。

みんなが知っている状態「知識の完成」を恐れよう。

知識が完成したら「足抜け」の時期

テクニカル分析

テクニカル分析で一番大事なことは、「みんながやってることを自分もやる」 ということ。テクニカル分析はシンプルであればあるほどパワフルなのです。

やってはいけないこと

ボロ株を買う

ポンコツ銘柄でこっぴどく売り叩かれているような株を、リバウンド狙いで買いに行くやり方は厳禁。

ニュースに先回りして買う

機関投資家は決算発表前に買うようなことはしない。

プロの投資家は、決算発表が出た後に、結果が良かったのを確認し、出動する。ニュースが出て、株価が動いてからでも遅くない。

長期金利の上昇局面にハイグロ株を買う

長期金利がスルスル上昇しているときに株を買ったっていいことなんて何もないです。

超高配当銘柄を買う

配当が5%以上の株は基本ダメ。8%以上は倒産の危機がある会社と思ったほうがいいです。成長している会社は低配当株が多い。会社がいきなり配当を始めたら喜ぶのではなく「あれ?」と思ったほうがいいです。