結局、働きながらFPを取得するには、どう勉強すればよいのか?【FP】【勉強法】

この記事を書いたきっかけと、想定している読者さんについて

こんにちは。松永大介です。

私は2023年10月実施の試験でFP3級を、2024年5月実施の試験でFP2級を取得しました。

35歳という年齢に達したからか、暗記力は落ち気味ですし、日中は働いているので、まとまった時間もありません。金融や保険の業界で働いているわけでもないので専門的な知識は皆無ですし、教えてくれる友達がいたわけでもありません。

しかし、日々の仕事や生活の合間に勉強を進め、ありがたいことに3級、2級ともに「一発合格」という結果をいただくことができました。

そこで、この記事では、私が実際に行った勉強方法や、モチベーションの維持などを皆様に共有したいと思います。

具体的には、下記に該当する方に向けて記事を書いています。

・FPの資格に興味があるけれど、仕事をしながら合格する自信がない

・FPの勉強を、どうやって進めていけばいいかわからない

・参考書は買ったけど、数ページ読んで挫折してしまった

私はFPの3級と2級、どちらも基本的にはほぼ同じ手法で勉強を行い、無事に合格することができたので、どちらを受ける人にも有益な内容となっているかと思います。

ちなみに、この記事では無料部分と有料部分に分かれています。

無料部分では「私が何をどうやって進め、合格へたどり着いたのか」という具体的な実践内容を、有料部分では「もっとこうすれば良かったな」という、反省や考察、雑談的な事を書いています。この記事が、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

資格取得のための勉強時間について

私の場合は、だいたい以下の内容で勉強を行いました。

【 3級 】

・勉強期間:6月〜9月

・平日の平均的な勉強時間:1時間

・土曜の平均的な勉強時間:1~1.5時間

・日曜日の勉強時間:なし

【 2級 】

・勉強期間:12月〜5月

・平均的な勉強時間:1時間(平日、土日祝、ともに同じ)

細かい記録をとっていないのであくまでも平均的なデータにはなりますが、平日は会社への行きと帰りの電車でそれぞれ30分、休日は午前中にドトールへ行って1時間程度勉強を行っていました。

最初の頃は勝手がわからず、勉強時間は日によってかなり差がありました。特に3級を勉強し始めたころはメチャクチャで、1日8時間勉強したこともありました。

しかし、その後テンションが下がったり「昨日頑張ったからいいや」という謎の言い訳が出てきたりして、勉強しない日を作ってしまい「あれ、これ勉強したはずなのに覚えてない……」という状況に陥ることが何度かありました。

そのため、最終的には「毎日コツコツ」が精神的にも肉体的にも負荷が少なくてよいな、という結論になり、上記のスタイルに落ち着きました。

この辺は人によって向き不向きがあると思いますが、私は「FPの資格を取る」=「お金へアンテナを張る生活スタイルへの変更」と考えています。そのため、今でもお金に関するインプットは1時間前後確保していますし、それが継続できているのは、この勉強方法のおかげかな、と思います。

さて、勉強の具体的なスケジュールについては下記のとおりです。「ほんださん」や「過去問道場」など、今の時点ではいくつか分からない単語もあると思いますが、後々解説していきますので、まずはざっと読んでいただいて、あとからまた読んでいただくと良いかと思います。

【 3級 】

6月

・youtube(ほんださん)の動画を視聴して基礎的な理解度をつける。

・テキスト通読開始

7月

・テキスト通読完了

・過去問道場で分野ごとに、過去問へ挑戦

8月前半

・ひたすら過去問を解く

8月後半

・過去問道場で模試を受け始める

9月〜本番

・実技試験を勉強開始

・試験前3日間は間違った問題のみ着手

【 2級 】

12月〜2月

・過去問道場で過去問に取り組むが、3級とは必要な知識の深さや出題の角度が違い、刃が立たず絶望。

・再度youtube(ほんださんの動画)を見て、理解度を養う(途中からは、通常速度で見てるといつまでも見終わらないことに気が付き、1.5倍速で見るようになる)。

・並行して、テキストも読み始める

3月

・動画視聴、テキスト通読完了。

・過去問道場にて分野別に、過去問へ取り組む。

4月前半

・過去問道場で模試に取り組む

4月後半

・過去問道場で実技に着手

5月〜試験

・ギリギリまで模試

・ラスト3日のみ間違った問題の確認

あくまでも個人的な体感ではありますが、毎日1~2時間の勉強時間が確保できる方であれば、FP3級、2級、ともに3~4か月程度で合格可能なのではないかと思います。

逆に、まれにネットで見かける「1か月で合格」というのは、まったくの素人&社会人という状況では難しいのではないかと思います(絶対に不可能、とまでは言いませんが、、、)。

いずれにせよ、あまりにも追い込んだスケジュールは精神衛生上もよくないと思いますので、多少はゆとりのある(しかし、多少は緊張感のある)スケジュールで取り組まれることをおすすめします。

勉強を始めたときの状況について

当時の私の知識レベルは、ほぼ初心者と言って良いと思います。 一応、簿記3級は持っていましたが、取得したのは10年近く前で、知識はほとんど抜けていました。

また、投資については興味を持っていたことがあるので、四季報の読み方くらいはわかりましたが、それ以外はさっぱり(シャープレシオ? 相関係数? なにそれ? おいしいの?)。

保険の知識なんて皆無。年金も税金も、言われるがまま払い、高いな~と文句を言う程度(あぁ、言ってて恥ずかしい……)。

そういったわけで、参考書を買って、眺めてみたもののさっぱり頭に入らない(3ページよんで「あ、ヤバ、無理かも、、、」と血の気が引いたのは良い思い出)。正直言って、勉強を始めた最初の1か月ほどは、ほとんど途方に暮れていた時間だった、と言っていいと思います。

ですからこの記事を読んでいる人の中に、もし「途方に暮れている」人がいたとしたら「大丈夫!」と私は言いたいです。

最初は誰だって初心者。途方に暮れるのはあなただけじゃないですよ!

勉強方法について

最初(つまりFP3級の勉強を始めた時)は紆余曲折していたので、いろいろな方法に手を出していましたが、最終的には以下の3つに落ち着き、2級を受験するときも同じ方法で勉強を進めました。

1・ほんださんの動画をみて概要を理解する

2・テキストを読んで理解度を高める

3・過去問道場で過去問を解いて試験力をつける

これだけです。

それぞれの内容について、以下で詳しく解説していきますね!

1・ほんださんの動画を見る

彼の動画には本当に助けられました。

参考書を読んでても目が滑るばかりでさっぱり勉強が進まない私の「理解の一歩目」を踏み出させてくれたのが彼の動画だったのです。

動画では具体的な事例を交えて教えてくれますし、勉強するうえでの各項目の重要度など(ここは大切、ここは余裕があれば手を出す、など)についても教えてくれます。

彼の動画だけで合格、というのは(個人的には)難しいと思いますが、少なくとも私の場合は、彼の動画無くして合格はできなかった、と言えます。

ちなみに私が彼の動画を見る際は、以下の2点を心がけて見るようにしていました。

1・「なんとなく理解する」ことを目標にする

2・理解できなくてもとりあえず進み、見終わることを優先する

前述の通り、最初からすべて理解しようとすると途方に暮れてしまいます。また、ほかの分野も学んだうえでもう一度最初の分野を学ぶと、すんなり入ってくるということがあります。

ですので、最初は「ふぅ~ん、そうなんだ」「あぁ、その言葉は聞いたことがあるかも」くらいのテンションで視聴しましょう。

ちなみに3級受験の際は以下の講義を見ていました。

2級を受験する際は「世界一わかりやすい2級・1級向けFP完全講義」という箇所に掲載されている動画を片っ端から見ていきました。

2・テキストを読む

私が各級の受験時に使っていたテキストは以下の通りです。

これらのテキストについては、ほんださんの動画を読んだ後にざーっと流し読みしました。基礎的な知識をつけた後なので、なんとなくは読めるようになっているかと思います。

また、この後で「過去問道場」というwebサイトをお伝えするのですが、そちらで間違えた際にも、該当箇所を読み返して理解を深める、という作業をしていました。というか、体感としてはこの「復習作業」で使っていた時間のほうが多いかもしれません。

ちなみに言えば、私はkindle版を購入・利用していましたが「iPad Proを持ってなければ結構厳しいな」というのが正直な感想です。

版によって変わることもあるかもしれませんが、少なくとも私の利用した電子書籍版では、テキストデータではなく、各ページをスキャンしたタイプの電子書籍でした。そのため、最初は「iPad mini」で読み進められないか試してはみましたが、なかなか厳しかったなぁ、というのが実感ですね。

大画面のタブレット、または(部屋のスペースなどが許すのであれば)紙版の利用をお勧めします。

3・過去問道場を解く

正直、ここが一番大事です。

テキストや動画で「あ~ここ大事だよなぁ~」と思っていたことでも、試験では違う角度で出題されたりします。あくまでも我々の(現在の)目的は「試験に合格すること」ですから、試験に受かるための対策を進めていかなければいけません。

ではどうするか。それはもう、敵=試験のことを知り尽くしていくしかないんですよね。

そしてそんな我々の強い見方が、、、「過去問道場」です!

これはもう、試験に合格している人は全員登録しているんじゃないかっていうくらい有名なサイトですね(とはいえ、勉強し始めの頃の私はまったく知りませんでしたが、、、)。

ちなみに私が上記のサイトで学習した、最終成績はこんな感じです。

3級

学科

[網羅率]2940問中1043問回答済み(35.5%)

[総合]1511問中1144問正解(75.7%)

実技

[網羅率]560問中160問回答済み(28.6%)

[総合]223問中168問正解(75.3%)

2級

学科

[網羅率]2100問中1290問回答済み(61.4%)

[総合]2355問中1307問正解(55.5%)

実技

[網羅率]1000問中304問回答済み(30.4%)

[総合]685問中429問正解(62.6%)

もちろん「この数値に達すれば合格できる」というわけではありませんよ!笑 これはあくまで参考として、皆さんはもっと上を目指していただければと思います。

※網羅率と総合で問の数に差異がありますが、同じ問いへ数回挑戦したためかと思われます。詳しい計算の仕方に関しては私のほうでは答えかねますので、ご了承ください。

個人的な実感としては、2級に関してはもうちょっと頑張っておくべきだったな、と感じましたね。

2級の総合の正解率が55.5%なのは、最初の頃に多くの問題で間違えていたことが起因しており、最終的には6割強を安定してとれるようになってはいました。しかし、やはり「学科、実技でそれぞれの6割」が合否のボーダーとなりますので、満点はいかなくとも、7~8割はとれるようになっておきたいところ。

なんとか合格にはこぎつけましたが、精神的には良くないので、おすすめしません笑

過去問道場の使い方について

1.分野ごとにやる

勉強し始めのころというのはタスクが山積みになってどこから手を付けてよいのかわからないと思います。

しかしそれは逆に言えば「片っ端からやっていくしかない」ということであり、その意味では「シンプルな状況」ともいえるわけです。

過去問道場では分野別(例:リスク管理)、あるいは分野の中のテーマ別(例:生命保険)に出題してもらうことが可能です。

ですから、分野(あるいはテーマ)を絞って出題してもらい、間違ったら不足している知識を補い、さらに同じ分野の別の問題を出題へ進む……。地道ではありますが、一番効果を実感した勉強法です。

問題は解く量ですが、私はひとまず100問を一つの区切りとしていました。100問解いたら、次に記載する「2.間違えた問題に絞ってやる」を行い、正答率が5~6割に達成したら次の分野へ、という形式を繰り返していきました。

2.間違えた問題に絞ってやる

1の方法で出題分野を1週したら、間違えた問題をつぶしていきます。

過去問道場では「間違えた問題を復習する」を選ぶことで、これまでに挑戦して間違えた問題だけを出題することが可能です。

これも分野ごとに出題範囲を絞ることができます。私はひとまず1分野を100問終えたら、ここで間違えた問題へ再度挑戦していき、5~6割程度正解したら次の分野へ進む、という形式をとっていました。

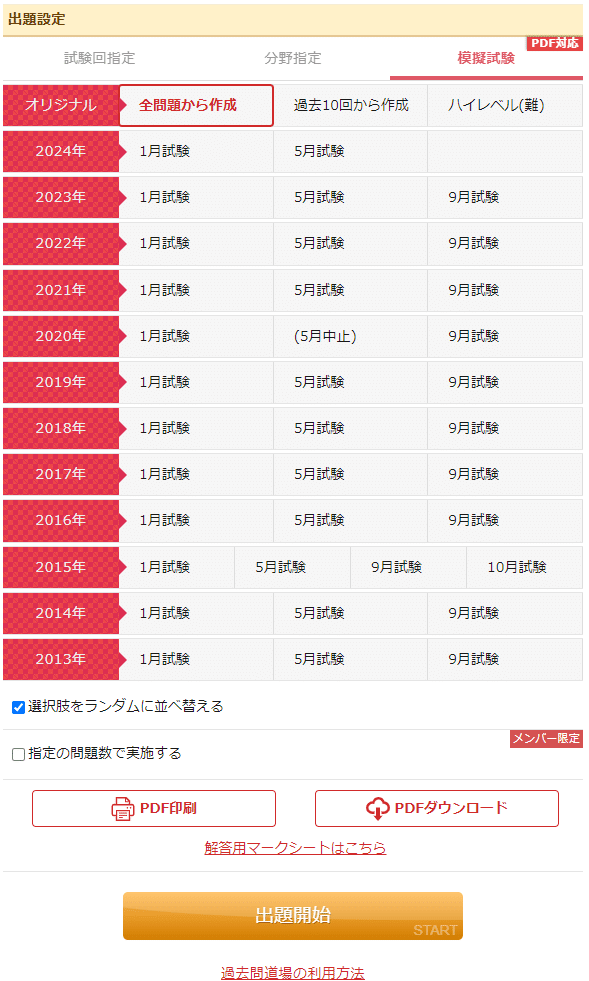

3.オリジナルの模擬試験をやる

過去問道場では模擬試験を行うことができます。

分野ごとの理解度がある程度まで達したら、模試を受けて試験に備えていました。

特定の年数を指定して模試を受けてもよいのですが、回数を重ねていくとどの試験をやっていて、どの試験をやってないのかわからなくなってしまいます(まぁ、そんな鳥頭は私だけかもしれませんが笑)。

そのため、私は「オリジナル」の模試を受けていました。

この設定を選ぶと、全問題から既定の割合で作成された、オリジナルの模試を受けることができます。また「選択肢をランダムに並べ替える」を選んでおけば、同じ問題にあたっても「あ、この問題は上から2番目が正解だったな」みたいな、妙な覚え方をしないで済みます。

モチベーションについて

最初の頃、私は勉強していてもさっぱりモチベーションが上がりませんでした。

「勉強したいけどやりたくない。好きで始めたはずの勉強なのに、モチベーションが上がらない。どうして自分はこんなにダメな人間なんだろう」と落ち込む日も、何度もありました。

そんなときに、当時、たまたま視聴していた「ハイキュー!!」というアニメにで、

「(君がバレーを楽しくないと思うのは)ヘタクソだからじゃない?」

という言葉と出会い、ハッとさせられました。

詳しい解説は省きますが、要するに何かに取り組んでいて、それが楽しくないのは、基本的に自分がヘタクソだからだ、ということです。

その言葉に私は何だか「何もわからない最初の時期は楽しくなくて当然で、モチベが上がらないのも当然。落ち込まなくて大丈夫だよ」と言ってもらえた気がしたのです。

実際、その後、FPの各分野への理解度が高まると同時に、勉強のモチベーションは自然と上がり、特に何を意識することもなく、楽しく勉強することができるようになっていました。

では、具体的にはどうやって、その「ヘタクソ」で「つまらない」時期を、ど乗り越えればよいのでしょうか。

私は基本的に、以下の3点を意識することで、その時期を乗り越えられたと考えています。

1.ほんださんの動画を見る

すでに「勉強方法」のところでも紹介しましたが、ほんださんの動画は「面白く伝える」ということへの配慮が素晴らしいです。

こういう分野の動画は正確性を重視するあまり、伝えることに対する配慮が欠けていることが少なくありません

もちろん、ざっくりとした説明の箇所もあるので、詳細は参考書を読んだり、ネットで調べたりして、自分で補完する必要があります(皆さんが勉強する頃には、録画の情報が古くなっている=制度が改正されている、ということもあると思います)。

しかし、勉強の入口として「彼の動画を見る」のは、間違いない選択だと思います。

視聴する前より分かった気になるし、何より「視聴していて楽しい」という意味で彼の動画は大変有効だと思います

2.勉強ルールと報酬ルールを設定する

勉強ルールというのは、ようするに「いつ、どこで勉強するか」というルールです。私はこれを「出社中と帰宅中、電車の中」「土日は午前中のドトール」と設定していました。

理由は、家のように自由に行動する事が出来ない空間だからです。「めんどくさーい」と言って横になることも出来ませんし、気分転換に始めた掃除で勉強時間を奪われることもありません(テスト勉強しようと思って、何故か掃除をしたくなることって、ありませんか??笑)。

しかし、一つだけ問題があります。

それは「眠気」です。

「今日はシンドイから寝ようかな……」と弱気になって目を瞑ったら最後、次に目を覚ますのは会社、もしくは自宅の最寄り駅だったりします(お恥ずかしい限りです……)。

そのため私は「電車で勉強したら、降りた駅でジュースを買ってよい」「ドトールで勉強するときはソフトクッキーチョコチップを買ってよい」という報酬ルールを設定しました。

━━━\今日は何の日?/━━━

— ドトールコーヒー【公式】 (@DoutorCoffee_co) May 22, 2023

5月23日は#チョコチップクッキーの日 ❤

コーヒーのお供に

しっとり柔らかい食感の「ソフトクッキー チョコチップ」をいかが?#ドトール#チョコチップクッキー pic.twitter.com/RGDFrBk9Y1

( 引用元:ドトール公式のXアカウントより )

単純で下らないルールですが、意外とこれが効果有りでビックリ。

「30問やったら」などではなく「(少しでも)勉強したら」というアバウトさ&敷居の低さが機能し、少しずつ勉強が習慣づいてきましたし、習慣化した勉強は、各分野への理解度を高める=ヘタクソな状況から抜け出す手助けをしてもらえるので、自然とその後は「眠たい」よりも「勉強したい!」と思える状況へ心を持っていくことができました。

「合格したら◯◯を買う」などの高い敷居&長期スパンの報酬も大切ですが、はじめは、毎日の習慣を目標とした報酬のほうが効果を得やすい気がします。

3.興味のある分野から勉強する

効率を求めるなら勉強する順番もちゃんと考えたほうが良いのでしょうが、まずは「興味のある分野」から攻めて「分かる感」や、問題を解けた「達成感」を得ることで、FPの勉強が楽しくなることが大切だと思います。

例えば私はテキストを最初から順に勉強を進めましたが、保険については非常疎く、苦しい日々が続きました。そこである日、ふと思いついて投資の分野に手を出しました。

数年前に株に興味をもっていた時期があり、PERやPBRといった言葉の意味や、四季報の見方など、多少は知識がありました。

ですから、この分野を始めたときに「あぁ、分かる言葉で喋ってくれている!」感が半端なかったです。例えて言うなら、言葉の通じない外国で、カタコトながら日本語を喋れる外国人を見つけた時のような安堵感、という感じでしょうか(大袈裟)。

それに投資の分野は、基本的な言葉の意味が分かるぶん、その次のステップ=知らないことを知る楽しさへスムーズに進むことができたので、精神的に助けられた分野でした。

FPはお金に関する幅広い知識を求められる資格なので、大変ではありますが、言い方を変えると「馴染みのある分野」や「興味のある分野」が含まれている確率が高い、ということでもあります。

なので個人的には、馴染のある分野から入ることをオススメいたします。

仕事をしながら勉強することについて

仕事と勉強の両立、難しいですよね。

モチベーションの上げ方についてはすでにお伝えした通りですが、しかしそれでも、仕事が終わり、家に帰り、食事とシャワーを済ませた後で、疲れ切った体に鞭打って机に座る……そんなのは正直、無理難題だと思います。

それでも何とか自分が試験に合格できたのは以下の3つを意識したからだと思います。

1.家に帰る前に勉強を終わらせる

2.15分単位でのスキマ時間をかき集める

3.「できた」と「できなかった」の間を意識する

1.家に帰る前に勉強を終わらせる

はっきり言います。仕事を終えて家に帰ってからの勉強は無理です。

靴を脱いで椅子に座って「はぁ〜疲れた〜」の状態になってから「さ、勉強頑張るぞ!」なんて切り替え、できっこありません(※個人の意見です)。

ですから、その前に勉強は終わらせましょう。

「2.勉強ルールと報酬ルールを設定する」の箇所で、電車はだらけられないから勉強場所として良い、と言いましたが、これには「家に帰る前に勉強を終わらせたい」という狙いも含まれています。

不思議なもので、仕事を終えても、家に帰る前であれば多少の緊張感が残っているので、勉強モードにスムーズに入ることができるんですよね。

その意味では、電車の中以外でも良いです。喫茶店、駅前のベンチなどなど、帰宅ルートにある、お気に入りの勉強場所を見つけましょう!(あ、でも勉強に集中するあまり、周囲の人に迷惑をかけてはいけませんよ!!)

2.15分単位でのスキマ時間をかき集める

私はほぼほぼ電車で勉強していましたが、100%ではありません。どうにも寝不足で行きの電車で寝てしまったり、飲み会の余波で帰りの電車で寝てしまったり、なんてこともしばしばありました。

そんなときは15分単位の時間をかき集めて、なんとか勉強時間を補っていました。会社についてから始業までの間や、休憩時間や、電車の待ち時間などがその代表例ですね。動画視聴をメインとしているときは、朝ご飯を食べながら視聴する、などして時間を捻出していました。

15分、という単位は個人的な経験に基づくもので特に科学的な根拠はありません。しかし、5分では短すぎて頭に入らず、15分より多いスキマ時間を見つけるのはなかなか難しかったのです。

勉強した効果を実感でき、なおかつ見つけやすいスキマ時間。それが15分なのです。

3.「できた」と「できなかった」だけで評価を下さない

例えば1日1時間の勉強を目標にしていたとして、それを「達成できた」あるいは「達成できなかった」のみで評価するのはやめましょう。

例えば、30分勉強したとして「結局、今日は30分だけしかできなかったな……」と罪悪感を覚える必要はありませんし、ましてやそれを「今日は目標が達成できなかった」と評価する必要もありません。

我々がすべきなのは「今日は30分ぶんの勉強が進んだ」という肯定的な評価と「どうすれば勉強時間を延ばすことができただろうか?」という具体的な改善策の策定なのです。

仕事やプライベートが立て込んでいたり、疲労が蓄積したりしていて、思うように勉強時間が取れない状況は多々ありますし、また、そういう日は再来します。ですから、次に同じ状況になった時に理想的な勉強時間を確保するにはどうすればよいか、を考えておく必要があるのです。

例えば私の場合で言えばこんな感じで改善していました。

・行きの電車で寝てしまって夜30分しか勉強ができなかった

→睡眠不足を改善しよう。具体的には、11時30分には絶対に寝よう。

・帰りの電車で勉強がはかどらず、ぼーっとする時間が多かった

→マンネリかも? しばらくは会社近くのドトールで勉強してみよう。

・土日、やる気がでなくて勉強を休んでしまった

→勉強している分野が退屈なだけなのかも。土日は好きな分野の勉強を進めてみよう

一発で問題を探り当てて改善することは難しいですが、いろいろと工夫しているうちにコツを掴みやすくなりますし「あ、自分ってこういうときにテンションが下がるんだ」「こういう状況だと、自分はこういう考え方に行くんだ」と、自分の理解も進んで面白いですよ。

当日について

試験当日にトラブルは避けたい所ですよね。

そこで、ここでは当日に私が行ったことや、遭遇したトラブルなどをまとめさせてもらいました。

持ち物に不足がないか確認する

まぁ、当然と言えば当然ですね。

受験票に、用意するべきものや、持ち込み不可のものなどが記載されていると思いますので、そちらをよく確認し、3日前までには揃った状態にしておきましょう。

電卓と時計の電池を確認する

超大事です。

実は私、3級を受験したとき、電卓の電池が切れており(電卓を叩いても表示ナシ!)、腕時計の電池も切れかけている(開始30分でちょうど電池切れ!!)という状態だったんです。

ずーっとスマホで勉強していたので、電卓と腕時計の電池が僅かであることに、気が付かなかったんですね……。

結局、計算は全て手計算で行い、時間も余裕を持って解答できたので何とか無事に乗り切ることができました。

しかし、このときにかいた冷や汗を、皆さんに体感して欲しく有りません。本当に。

「あれ、動くけど、挙動があやしいな?」と思ったら、ちょっと勿体なくても、電池交換しておくことをオススメします!

食事

私の体質でもあると思うのですが「炭水化物を眠くなる」というのがあるんですね。ですから朝はサラダのみ、日中はプロテインドリンクやブドウ糖をとって過ごしました。空腹感はありますが、それが逆に「これ終わったら美味しいもの食べるぞ!」というガソリンになってくれたように感じます。

人によって向き不向きがあるので、全員にオススメ、とは言えませんが、いずれにせよ「満腹ではない」という状態は、集中力を高めるうえで、私が大切にしている要素の一つです。

勉強

当日はとにかく、これまで間違えた問題を潰すことに専念していました。ここで欲張って手を広げ「あれ、ここも俺分かってないんだ!」と不安な要素を増やすよりは、苦手分野に絞って取り組んだほうが、精神的にも効果的です。

あとがき&有料記事のご紹介

いかがでしたでしょうか。

FPに挑戦したいけど、合格できるかわからない……そんな不安で足踏みしている人の背中を少しでも押せたら、と思い、この記事を書かせていただきました。みなさんの前に立ち込める暗闇を、いくらかは払うことができたでしょうか?

最後に、この後に続く有料記事の内容について紹介させてください。

ここまでの記事では、私が受験にむけて行ってきた「行動のマトメ」をお伝えしてきました。試験に一発合格した者として、それなりにお役に立てる内容だったと自負しております。

しかし、当然ながら私が取ってきた行動は「完璧」ではありません。

ああすればよかった、これは省いてよかったな、など、色々と振り返っていて「思うところ」があるのもまた事実です。

その「思うところ所」を皆様にお伝えしているのが、有料記事となっております。

具体的には、以下のような内容になっております。

・そもそもの「FPをとるきっかけ」について

・今回紹介した勉強方法の改善点について

・個人的な「暗記」の攻略法について

・FPを取得したことで感じた「メリット」について

・あとがきと、私にとっての「お金」の考え方

もし興味を持っていただけたら、こちらも読んでいただければ幸いです。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?