暑さ指数が語る今年の夏:データで振り返る猛暑の実態

こんにちは、データアナリストの吉田輝弥です。

この記事を読んでいる多くの人が、今年の夏は特に暑いと感じたのではないでしょうか?エアコンのリモコンに手が伸びる回数が増えたり、冷たい飲み物を求めてコンビニに足を運ぶ機会が多くなったりしたかもしれません。ここで実際に暑さに関連する検索キーワードの検索数の推移を見てみましょう。

このグラフは、直近約5年間の「暑さ対策」の検索数の月次推移を示しています。

さらに、検索のデータだけでなく、Yahoo!ショッピングでの購買データからも暑さの影響を確認してみましょう。以下グラフは日傘の購買数の推移です。

検索キーワードの検索数だけでなく、日傘のような暑さ対策グッズの購買数も伸びており、実際に多くの人が「今年の夏は例年よりもさらに暑い」と感じ、暑さへの対策をしていたことが伺えます。

それでは今年の夏の暑さを振り返り、なぜこれほど多くの人々が暑さを感じたのかを探ることにしましょう。

気温の変化を見る

まず、気象庁のデータを用いて実際の気温の変化を見てみます。このデータは、今年の夏の気温が例年とどう違ったのかを示してくれます。果たして、気温自体に大きな変化があったのでしょうか?

上記グラフは、東京における直近3年間の6月、7月、8月の1週間ごとの平均最高気温を比較したものです。このグラフを見ると、今年の暑さは去年に比べてそれほど変わらなかったように見えます。

では、なぜ多くの人々が今年の夏を特に暑く感じたのでしょうか?気温自体に大きな変化がないにもかかわらず、暑さが増したように感じる理由は他にあるのでしょうか?

その理由を探るために、少しずつ目にする機会が増えてきた「暑さ指数(WBGT)」というものに注目してみたいと思います。

暑さ指数(WBGT)とは?

暑さ指数(WBGT: Wet Bulb Globe Temperature)は、気温、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境を総合的に考慮した暑さの指標です。この指標は、特に屋外での活動や運動時の熱中症リスクを評価するために利用されます。暑さ指数が高いほど、体感温度が高くなり、熱中症のリスクが増します。

この指標は2020年から環境省と気象庁が運用を開始した「熱中症警戒アラート」において、発表の基準となる指標としても使用されています。

暑さ指数データを用いた分析

では、実際に環境省が公開している暑さ指数(WBGT)のデータを用いて今年の夏を分析してみましょう。以下のグラフは、東京における直近3年間の6月、7月、8月における1週間ごとの平均最高WBGTの推移を比較したものです。

このグラフを見ると、2024年のWBGTの値も平均最高気温の推移と同様、例年と比較してそこまで大きな差は見られません。

平均最高気温や平均最高WBGTの値が例年と大きく変わらないにもかかわらず、暑さが増したように感じる理由は他にあるのでしょうか?

環境省・気象庁は翌日・当日の日最高暑さ指数が33℃(予測値、以下単位省略)に達する場合に「熱中症警戒アラート」を発令します。この基準値は、熱中症のリスクが非常に高まるとされる温度で、多くの人々が特に注意を払う必要がある重要な指標です。暑さ指数が33を超えると、屋外での活動を控えるように勧告されるなど、具体的な対策が求められます。

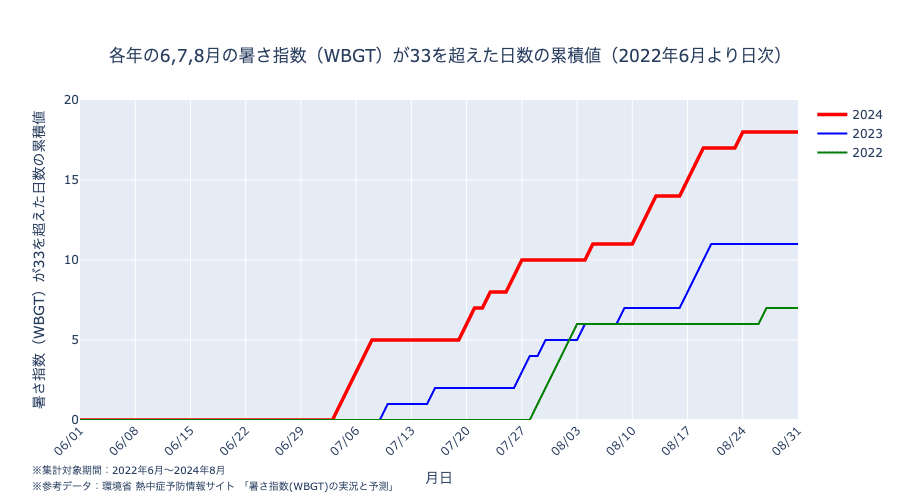

では、今年の夏にWBGTが33を超えた日数を見てみましょう。以下のグラフは、東京における直近3年間の6月、7月、8月のWBGTが33を超えた日数の累積を示しています。

このグラフを見ると、2024年の夏は例年と比較してWBGTが33を超えた日数が明らかに多いことがわかります。

つまりこれが、今年の夏が特に暑く感じられた理由の一つだと考えられます。平均最高気温や平均最高WBGTの週次平均が例年と大きく変わらないにもかかわらず、WBGTが33を超える日数が多かったため、熱中症のリスクが高まり、結果として多くの人々が暑さを強く感じたのかもしれません。

熱中症警戒アラートや暑さ指数への関心の高まり

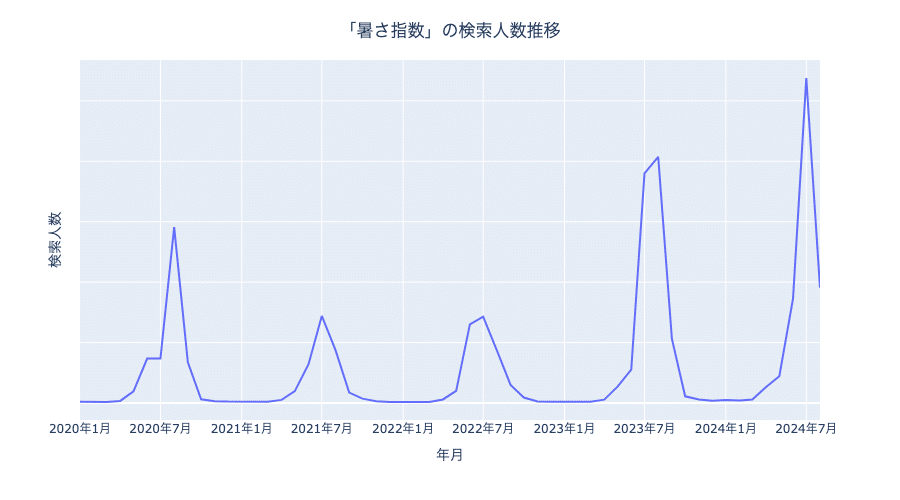

ここまでに紹介した、今年の暑さを語るうえで鍵となった熱中症警戒アラートや暑さ指数への関心の高まりを調べるため、検索キーワードの検索数の推移を見てみましょう。以下のグラフは「熱中症警戒アラート」「暑さ指数」「WBGT」といったキーワードの検索数推移です。

これらグラフから、多くの人が年々熱中症警戒アラートや暑さ指数に関心を持ち始めていることがわかります。

最後に、Yahoo!ショッピングにおけるWBGT計の購買数の推移を見てみましょう。これにより、暑さ指数への関心の高まりが実際の購買行動にもつながっているのかどうかを探ります。

このグラフを見ると、2024年の夏にWBGT計の購買数が例年と比べて大幅に増加していることがわかります。

WBGT計の購買数の増加は、熱中症リスクへの意識が高まり、具体的な対策を講じる動きが広がっていることが理由として考えられます。多くの人々が、暑さ指数の値を確認することで、より安全に過ごすための情報を得ようとしているのかもしれません。

まとめ

今年の夏が特に暑く感じられた理由を、暑さ指数(WBGT)という指標を通じて分析してきました。平均最高気温や平均最高WBGTの値は例年と大きな差がないにもかかわらず、WBGTが33を超える日数の増加が今年の夏を特に暑く感じさせた要因である可能性があることがわかりました。今回は東京のデータを使って検証しましたが、全国でも同様の傾向があることが推測されます。

この分析結果は、私たちが暑さを感じる要因が単なる気温だけではなく、湿度や日射量にも影響を受け、そしてそれに対する意識や行動にも大きく影響されることを示しています。暑さ指数という指標を理解し、適切な対策を行うことで、今後の暑い夏をより快適に、そして安全に過ごすための一助となるでしょう。

暑さが落ち着いてきた今、今年の夏を振り返り、学んだことを今後の夏に活かすことが大切です。来年以降も暑さ指数に注目し、効果的な暑さ対策を行っていきましょう。

※今回公開したデータを含め、ヤフー・データソリューションは、お客さまのデータを統計データとしたうえでデータの可視化や分析結果をご提供するサービスであり、個人を識別できるデータ(パーソナルデータ)については、お客さまから新たに同意をいただかない限り外部に提供することはありません。

※本記事の内容は公開日時点の情報です。