経営紙芝居:観光のマネタイズの考え方

地域の観光や文化財に携わる活動をさせていただいています。

採算取れる事業化と言われるとお恥ずかしながら「道険しくなお遠し」の状態なのですが、4年ほどの活動を通じて根本的なところをまとめておこうと思い、紙芝居にさせていただきます。

観光とは「光を見ること」

観光の語源は中国大陸に古くから残る古典の『易経』の1節から取られています。

「国の光を観る、持って王に賓たるに利し」

意訳すると、自国の国造りに役立たせるため、他国の良いところを見るというぐらいの意味です。これが、明治や大正頃から、英語の「Tourism」の訳語として充てられてきたといいます。

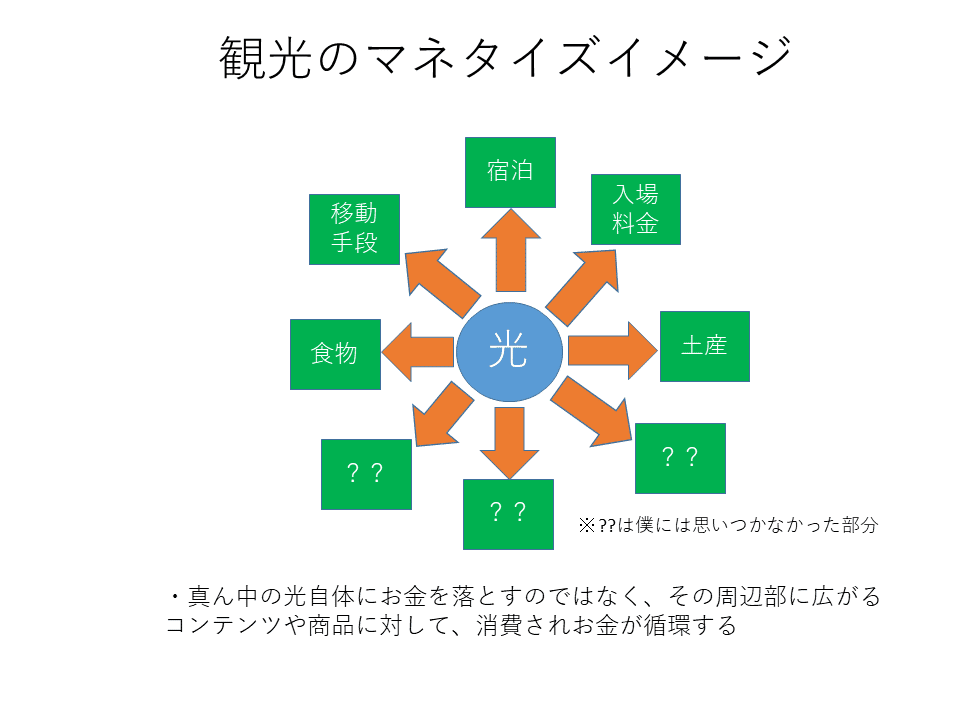

「光」を中心にお金が流れていく

そういったところから、こういうモデル図を考えてみました。アイキャッチの画像と同じものです。

上記の図の通り、その国や土地の「光」が中心にあって、その周辺部に色々なサービスや商品が存在するイメージです。観光がマネタイズするにあたっては、周辺部のサービスや商品がお金を生み出していくということになると思います。

例えば、普通の提灯でも、「鳥取大砂丘」の文字が付随されれば、鳥取砂丘とのつながりができ、一つの光に結びつけられた観光マネタイズの一環となります。

ここで、考えたいのは、中心にある「光」についてです。

「光」に値段をつけることは不可能ということ。

中心に位置する、「光」は例えば、上の例で行けば、鳥取砂丘そのものになります。では、皆様にここで質問ですが、鳥取砂丘に値段をつけることは可能でしょうか?

ロスチャイルドやロックフェラー、アラブの石油王なんかだったら、値段をつけて、「買いたい」とか言ってくれるかもしれませんが、そもそも値段をつけられたところで、「売ります」という権利がいったい誰にあるのでしょうか?

鳥取県? あるいは日本?

畏れ多いと恐縮してほしいものです。鳥取砂丘自体は、長い年月の自然と生命の調和の中で生まれた資源ですから、誰のものでもないですし、私有化するなど持っての他と考える方が大多数でしょう。

つまり、中心に位置する「光」は値段のつけようがない、価値があるものなのです。なんだか、バルトの「空虚な中心」論にも似ているような感じですが、そこから一段ステップアップします。

価値の源泉としての「光」~温泉で例える~

ここで、「光」を温泉の源泉として例えてみます。

この場合は、温泉地の「お湯」が厳選なわけであります。そこから、足湯や旅館などの宿屋へ「お湯」が引かれて、観光資源として利用され、お金が生み出される。

ただ、その「お湯」自体に値段をつけることなどまず不可能で、組合等を結成して、地域資源として維持管理していくのが最適な方法です。

観光の「光」もこのお湯と同じだと思えば、若干わかりやすくなると思います。それ自体が、「価値の源泉」であり、逆説的ですが、有効利用することによってお金の循環やマネタイズが進んでいくわけです。

「じゃ、その価値の源泉とはどうやって作るのさ?」

これが実に、観光産業でのマネタイズで最も重要なポイントなのです。ただ、答えのある分野ではないので、あくまで現時点での私見です。

「価値の源泉」は年中行事や風土に眠る

さて、この「価値の源泉」を担うものは一体何なのか。

私は、年中行事や風土に眠っているのではないかと思うわけです。

例えば、例に挙げた、温泉であれば、日本書紀や古事記の頃から、温泉の記述があり、日本人とは1000年以上の付き合いなわけです。

その他にも、花見や紅葉、寺社仏閣のお祭りなど、日本の風土に根付いた年中行事、これらには、値段をつけることができません。しかし、確実に人々を魅了して、「毎年この時期は、この行事だね」と気持ちをソワソワさせ、財布の紐をゆるくさせるのです。

つまり、「光」でマネタイズを考えるにあたっては、この風土や年中行事を見直し、人々をソワソワさせるような磨き上げが改めて必要になってくるのでしょう。

答えになっているようななっていないような。。。