今度こそ、理想のアケコンを作る!【結了】

アケコン自作勢になら共感してもらえると思う。

完成したアケコンは、その瞬間は最高傑作に感じ、もうこれ以上アケコンを作る必要はない、俺はこのアケコンで生涯戦える!と思うものだが、使っていくうち、新しいレバーやボタンの発売を知った時、Xなどで有識者のかっこいいアケコンを見た時…などなど、理想のアケコン像が次第に膨らみ、またアケコンを自作したくなる、いわゆる沼にハマっていく。

かくいう僕もその一人。

今使用しているアケコンは未だに最高傑作ではあると思っているが、ここから+αで搭載したい機能が複数個出てしまい、最近またアケコン自作欲が出てきたところである。

というわけで、次こそは本当に人生最後のアケコン作りにしようと思う。細かい変更をするだけなのに、また数万かけて新しいアケコンを組む意味は…正直ない…

今回のテーマはズバリ!

①今までの集大成

②出来る限り安く抑える

1.基板の選定と購入

再びアケコン作りをしようという決め手となったのは、以下の投稿からだった。

GP2040-CE v5.6E Fighting Boarが入荷しました。

— Akecon-アケ魂- (@akeconshop) November 8, 2024

USB-B,USB-C,USBホストポートを備えた高機能PCBとなります。

(PS5/PS4は基本的には非対応となるのでご注意ください。)

よろしくお願いいたします。https://t.co/NQZe39WMDm pic.twitter.com/lmsBClvfE2

この基板なら僕の理想とするアケコンに申し分なく、値段も高くない。

アケコンとして動作させたいだけなら、物は違えどメルカリで買ったり、究極自作するのが一番安いが、それはちょっと信用度の面で見送り。

(※以前メルカリで購入したpico fighting boardは動作不良があった)

2.レバー・ボタンレイアウトとアケコンサイズの決定

昔、アケコンを自作した時はレバーレスの流行全盛期。今までレバーしか使ったことのなかった僕も、レバーレスを使ってみたいっ!!でっ、でも使いこなせなかったら…という不安から、レバーとレバーレスのハイブリッド型にしたのだった。

ハイブリッドであるため、どうしても横に長く、サイズは長辺500mm×短辺220mm×高さ55mmとなった。現在の小さく&薄くという小型化の流れに逆行する形だ。

ただ、これは結果的に成功だった。

僕はオフ対戦会に出向くほどの腕はないので、家でしか使わない。加えて、ソファーに大股広げて座りながらゲームをプレイするため、膝置きをするならむしろこの横幅が好都合だった。

一応小さいアケコンが欲しかったりもしたので、houte42のB16やG16を買ってみたりもしたのだが、机が絶対必要なところが難点だった。

次にボタンレイアウトについて。

以前はスタートやホームなどのボタンを左右側面に分けて配置していた。これは、横幅が長い分、少しでも縦幅を抑えようとした結果だった。

しかし、ゲームプレイ時にいちいち側面のボタンを押すのは少し億劫だったため、天板に全てのボタンを集結させることにした。

これらを踏まえて、次のアケコンに求めるのは…

・膝置きに適したサイズ感

・レバーレス入力はいらない(もう2台も持っているため)

・天板に操作ボタンを集結

ここまで決まれば細かいサイズを考えるフェーズに入れる。

ボタンレイアウトを考える上で1番有用なのはやはりCADを使った設計なのだが、あいにく僕はそんなスキルはない。

今回のために一応インストールして触ってみたりもしたのだが、よく分からなすぎて結局投げた。

以前はアクリル板のネットショップの加工見積もり画面を使ってボタン位置レイアウトを考えていたのだが、サイトの仕様が変わったため極端に使いづらくなってしまった。

現在は6つまでしか穴位置を指定できないため、一枚絵で出力できなくなっていた。

ここで新たなアイテム。

叢雲商店の「ボタンホール位置決めゲージ」

これを使えば、直感的に位置決めが出来る。今回はまず好きなボタンレイアウトを自由に方眼紙に書き、後から寸法を割り出すことにした。

大体のボタンレイアウトが決まったら、今度はそれに合わせたアケコン全体のサイズを決定する。

当然ながらボタンが並べられればいいわけではなく、以下を考慮する。

・ボタンがジョイント金具に干渉しないか

・ボタンを押す右手の掌底部分を天板上に乗せられるスペースの確保

・基板の配置とUSB-C差し込みポートのおおよその位置

・操作ボタンとSTART、HOME等の行き来はどうか

・大股広げた膝の上で安定して使用できるか

・膝上使用時、レバーとボタンが最も自然に操作できるのはどこか

などなど。

今回方眼紙を用いての設計にした理由は、新しい設計作業方法を思いついたこともある。

ボタンレイアウトを方眼紙に書いた後、それをパーツとして切り取り、最終的にどこに配置したらいいのかをパズルのように配置する。

アナログな手法ではあるが、イメージをしっかり形にすることができるため、結果的に今までで一番作業効率が良かったように思う。

これで作業は完了。

今回のアケコンは、最終的に長辺450mm×短辺300mm×高さ55mmと決定した。

3.材料の調達

ここまで決まれば、あとは材料をひたすら調達するフェーズだ。

アケコンのパーツを取り扱っているネットショップはどこも発送が超速なので、早くアケコンを完成させたいなら、急ぎたい注文はアクリル板である。

これはオーダーに合わせたカットが必要になるためで、業界最大手の「アクリルショップ はざいや」では、今までの僕の経験では、注文してから手元に届くまで大体4日程要している。

出来るだけ急ぎたいのは山々だが、ここはアケコンの見栄えを決定する超重要ポイントなので焦りは禁物。

前回のアケコンが無色透明だったので、今回は色で遊びたい気持ちが強かった。

第一候補は僕の1番好きな色、オレンジ。

オレンジは黒や青と相性がいい。現在使用しているボタンは三和電子のエラストマー黒なので、再利用も出来て一石二鳥である。

他には茶色。僕は木目柄がめちゃくちゃ好きで、過去にはアケコンの天板を木目テイストにした事もある。

ボタンを木目塗装までしたのだが、結局未完成でやめてしまった。

アクリルでは木目調はなかなか大変なので、ブラウンを使い、革製品のようなシックなデザインも有りかな、とも思った。

オレンジとブラウンを比較した時、どっちがより良いか…

オレンジは一番使いたい色ではあるものの、やはり主張が強く、どことなく疲れる色合いのイメージに感じる。それであれば、しっとりと大人の雰囲気を漂わせるブラウンの方に軍配か…

これらのパターン以外にも、赤、青、緑などの様々な色のパターンであったり、アクリルを透明 or 不透明にした場合の見栄えなど、悩みだしたらきりがない。

しかし、ここで悪魔のひらめき。

ブラウンにゴールドを組み合わせてみてはどうか。

この2色は元来、高級感を出す組み合わせの一つとして広く知られた組み合わせである。代表的なのは時計やベルト、ほかにも財布やカバンなどだろうか。

しかし、この組み合わせを表現するにはボタンを新調する必要があり、今回のテーマである「出来る限り安く抑える」に反している。

今回は増設ボタンも多く、OPTION系ボタンも含めると計20個。

三和のゴールドメッキボタンは、Gamerfingerや流行りのFlashTapなどに比べたら1個1個の価格は安いが、それでも1個605円だ。

ボタンだけで他の全ての材料費を上回ってしまうほどに高くつくことは目に見えている。

でも…

思いついたらやらねばならぬ…

僕は、そういう性格なのだ…このアケコン作りプロジェクトだって、別にわざわざ高い金かけてまで取り組む必要はなかったのだ…(2回目)

というわけで僕はとことんまでデザインにこだわることにし、ボタンを注文した。

色の組み合わせが決まれば、後はもう機械的に注文するだけだ。

今回はとにかくブラウン&ゴールドを全面的に押し出したかったため、アクリルは内部構造が見えない不透明のブラウンを選択。

透明 or 不透明に関しては、実は最初からある程度方針は決まっていた。

自作アケコンの一つの到達点に、配線のチュービングというものがある。

これは、ボタンから基板に繋がる配線を編組チューブなるものに通して纏め、基板まで配線することで、内部構造の見栄えまでこだわる手法だ。

チュービングに関して、僕は前回のアケコン自作時にチャレンジしたことがあり、ある程度満足できる仕上がりにはできた。

しかし、今回のアケコンでチュービングは行わないつもりでいた。理由は二つ。

1.カスタマイズ性がほぼ無くなる

僕は一つのアケコンに対し、油絵を描くようにず〜っと手を入れ続け、その時々に応じた性能になるように調整を重ねてきた。

ゲーム内のコンフィグだけでは足りず、物理的にボタン配置をガラリと入れ替えるような調整も行うこともしばしばで、変更後の配線をチュービングで綺麗に纏め直すのは途方もない労力すぎて、ほぼ不可能に感じる。

2.結局、自己満足

これは主に自分に対する皮肉になってしまうが、アケコン本体の配色やディティール、内部のチュービングなど、アケコンの機能にとってはどうでもいいことなのだ。確かにそれらを妥協なく全て完璧に美しく完成させた時の達成感は計り知れない。しかし、結局自作アケコン勢の多くは、出来上がったアケコンの写真をXに投稿し、承認欲求を満たすためだけに生きている。

このnoteを書いている僕がまさにそうだろう。悲しい。

というわけで、特に1の理由が強すぎて、今回内部構造に関してはとにかくメンテナンス性を重視した組み立てを第一目標とし、アクリルは全面不透明のものをチョイスした。

幸い今回は初めてのアケコン自作ではないので、穴を開けるためのドリルや端子を作る圧着ペンチなどの工具類、他にもレバーや一部のボタンなどは手持ちの物を利用できる。

必要な物を揃えたのは以下のショップ

【アケコンパーツ系】

・千石電商 せんごくネット(三和ボタン一式)

・アタッサ(レバーボール)

・アケ魂(基板)

・叢雲商店(ボタンホール位置決めゲージ)

【その他】

・アクリルショップ はざいや(アクリル板)

・Amazon(ケーブル、端子、パネルマウント)

・amiami(ガンダムマーカー)

・千石電商 秋葉原2号店(ハーネス2種)

・近所のホームセンター(ネジ、金具類)

・近所の模型店?(トップコート)

◆追記◆

・アリエク(金メッキネジ等)

通販系は全てアクリル板が届く日に配達日を合わせ、その日をXデーとして気合いを入れる。

ちなみにド平日なので、このアケコン制作の為に休みを取った。

4.事前準備(塗装)

材料が届くまでの待ち時間は居ても立っても居られないが、今だからこそやっておかなければならない作業がある。

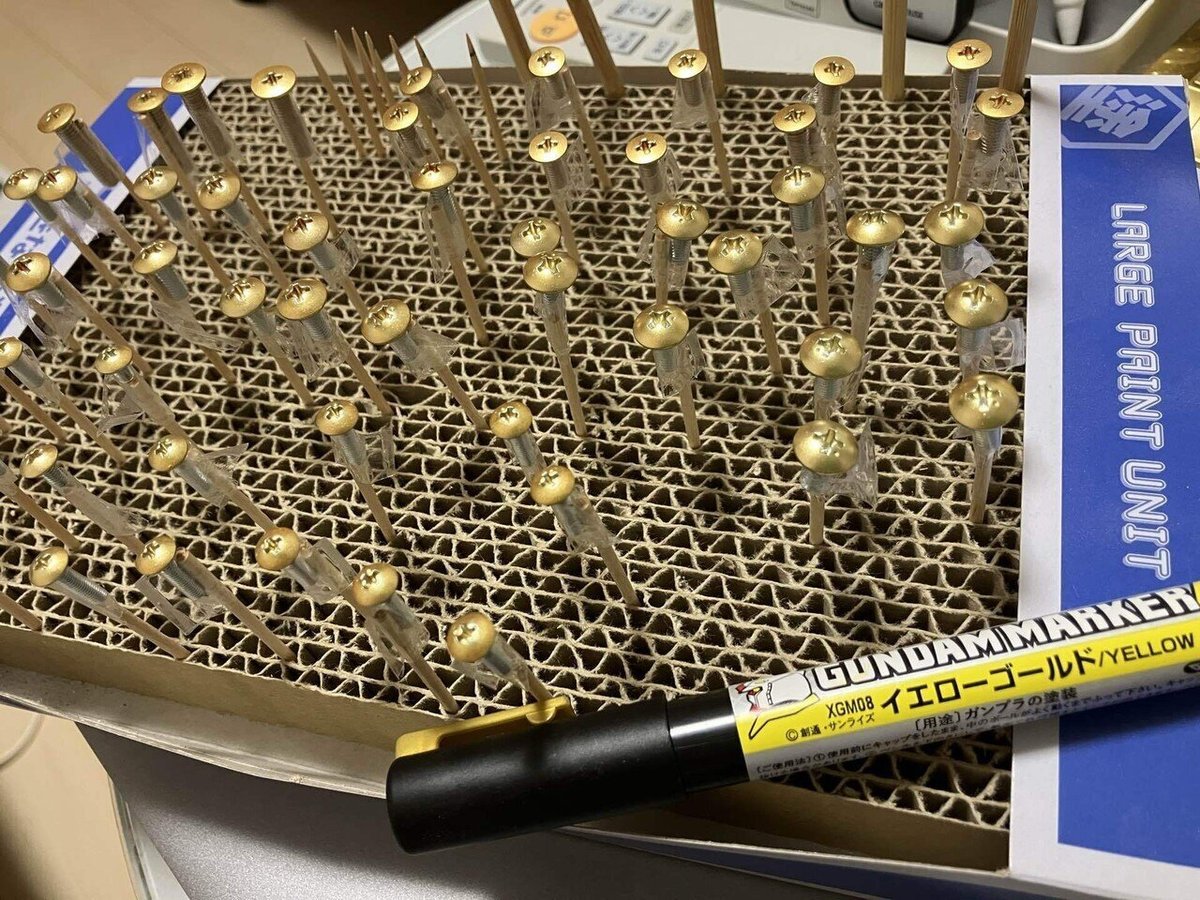

それはズバリ、ネジへの塗装!

今回は結果的に色で存分に遊ぶ方向へシフトしたので、ここはこだわりたい。

頭に思い描くイメージは、ブラウン&ゴールドの配色なのに、アクリル同士を繋ぐネジはピッカピカの銀色で、色の統一感を損ねてしまう。

金色のネジもあるんだろうが探すのが面倒だし、前回の組立と同じ、馴染みのある店で買うネジ金具類で仕上げたい。よって、ネジの見える部分をゴールドに塗装する事で解決を目指す。

この思いつきは実際にやってみないとうまくいくかわからない部分ではあったが、構想段階で一つの懸念点があった。

注文した三和のメタリックボタンはメッキ塗装なので、ギラッギラのゴールドである。

同じ金色とはいえ、塗装程度では、このメッキゴールドに釣り合わず、結果的に色の統一感を損ねる結果にはならないか?

ここは実際にやってみて決めるしかない。

どうせただの塗装、だめだったら後から黒にも茶色にもいくらでも塗り直せる!ということで、突き進むのみ!

金色と一口に言っても、おそらく何種類もある。

僕が欲しいのは千年パズルのような、黄色味の強いゴールドである。

これを1番再現でき、かつ簡単な塗装方法を探した結果、ガンダムマーカーに行き着いた。

ガンダムマーカーだけでも、ゴールドは4種類あるらしい。僕の理想に1番近いのはその中のイエローゴールドだ。これならメタリックボタンに負けない、強いゴールド感を出してくれるに違いない。

もう構想の段階でネジ穴の位置と個数、ネジの種類はそれぞれ全て決めていたので、使うネジの頭を全て塗装する。

塗装が終わったら今度はトップコート。

トップコートは、組み立てまでに乾燥が間に合わないのではないかと不安で、すでにガンダムマーカーだけでなかなかいい感じに仕上がってるし、ちょっと迷った。

ただ、やはりトップコートの艶感は絶対必要になると信じ、妥協せずやり遂げる事にした。

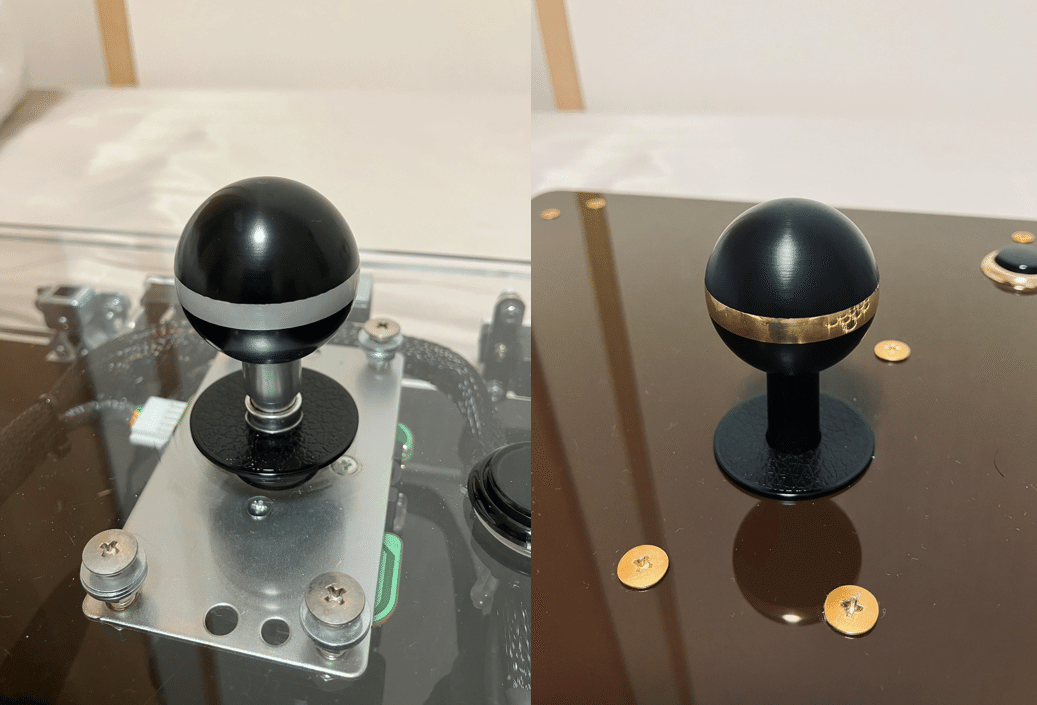

トップコート後はこんな感じ。

メッキのような輝きは無理でも、若干黄色みが強くなり、好みの色合いになった。

◆追記◆

組み立てた際、金メッキボタンのゴールドが思ったより黄色味が薄く、塗装とのマッチングには別の最適解がある気がした。

また、ネジ回し時に若干の塗装剥げがあった。手で強く擦った程度では全く剥げないが、流石にネジ回しの力はレベルが違いすぎたようだ。

長期的に運用をする事を考え、別の金色のネジに変更する事に決定。

現在アリエクにて注文中、届き次第交換、追記します。

◆追記2◆

注文していた真鍮ネジが中国からようやく到着。

それに加えて、レバー部分を支えるネジも同時に注文。

ここのネジは、操作時に万が一でも引っ掛かっての誤操作を避けたいがため、代々、超低頭のものを使用している。

銀色のオーソドックスなネジならいくらでもあるのだが、ゴールドとなると途端に少なくなり、いろいろ探した中で条件の合うものはこれだけだった。

自転車や車に使用するであろう、1本700円のチタンボルトを贅沢に4本使用。レバー部分のネジだけで3,380円かかった。

完成写真は「6.本体組立②~配線、そして完成~」の項へ追記しました。

5.本体組立①〜穴あけ〜

待ちに待ったXデー。午前指定の荷物達が12時ギリギリに続々と届き、手持ちの材料と合わせてついに全てが出揃う。

ここからが本番である。

自作アケコンを作る上で最も過酷なのは、アクリルへの穴あけである。

当然僕はレーザー加工なんて出来ないし、アクリルオーダー時にレーザー加工でボタン穴まであけてもらう事は可能だが、いかんせん値段が跳ね上がってしまう。

だからここは原始的でアナログな体力勝負、ドリル穴あけだ。

穴あけの前にはこれまたアナログな手法、鉛筆で穴あけ位置を書く。

以前まではミリ単位で寸法を測って穴位置を指定していたため、この作業だけで多くの時間がかかっていた。

しかし今回はあらかじめ作っていたボタン穴配置方眼紙と、ボタンホール位置決めゲージのおかげで大幅に作業時間をカットできた。

その後はついに本番。

ねじ穴はまず2.5mmの穴を開け、その後4mm or 5mmで穴を大きくする。

一度に穴を開けない理由は、そっちの方が楽だから。アクリルの割れやドリルの刃が初動でブレてアクリルを傷つける…ということを心配してやり始めたが、単純に導通穴が開いてた方がやりやすい。

この要領で次々とねじ穴を開けたあとは、ボタン穴も同様に開けていく。

ボタン穴サイズまで穴を開けるのに使用するのは、各大きさに対応したホールソーだ。

このホールソーでの穴あけは、ねじ穴開けに比べて遥かに膨大なエネルギーを消耗する。自分の体力的にも、ドリルの電池的にもだ。

僕は安い電動ドリルを2丁使ってこの作業をするが、この量のボタン穴を開けるには一度の充電では足りない。

この作業をやっていて毎回思うのは、有線のドリルだったらもっとスピーディーに作業出来ただろうな…という事。でも、ドリル買う時にはバッテリー式の方が取り回しが楽だと思うじゃん…流石に回避不可避だった。

案の定作業途中にドリルの充電が切れたが、充電時間の間に横枠を完成させ、今出来ることをする。

本当なら一気に穴を開けきりたいという逸る気持ちを抑え、この時間はボタンを作る。

今回用意した金ピカのボタンをそのまま使ってももちろんいいのだが、いかんせんボタンの数が20個もあるのでゴールドが悪目立ちしてしまい、天板のブラウンが弱くなってしまうと思った。

そのため、ゴールドはあくまでワンポイント。

ボタンの枠だけに使用することでゴールドの主張を抑えて調和をとる。

まずはボタンを分解。

その後、エラストマーボタンと融合し…完成!

うん、思ってた通りの仕上がりだ!

これを一刻も早く天板に取り付けたい!!

ここまでの作業をしているうちに大体1時間経過。

よし、そろそろ充電も終わったろう、早く…早く穴を開け終わりたい!!

バッテリーのランプはまだ赤(充電中)だったが、残りの5個の穴くらい開けられるだろう!!

ただ、急いではいけない。

急いで作業した結果、僕は過去に取り返しのつかない失敗をした事がある。

ドリルがブレて、どうやっても隠し切れない深い傷をアクリルにつけたのだ。この失敗だけは2度と繰り返してはならない…

心を落ち着け慎重に作業し、ついに天板穴あけ完了!!!

ここまでくれば、もう組み立てるだけだ!

待ちに待ったと言わんばかりに、速攻組み立てる。

もう…完璧…

俺のイメージ通りの配色だった。この配色にして本当に良かったと思う。

ここまで実に4時間オーバー。

今回は時間的制約もあったので、大急ぎで作業を進めた結果、かなり体への負担が大きかった。

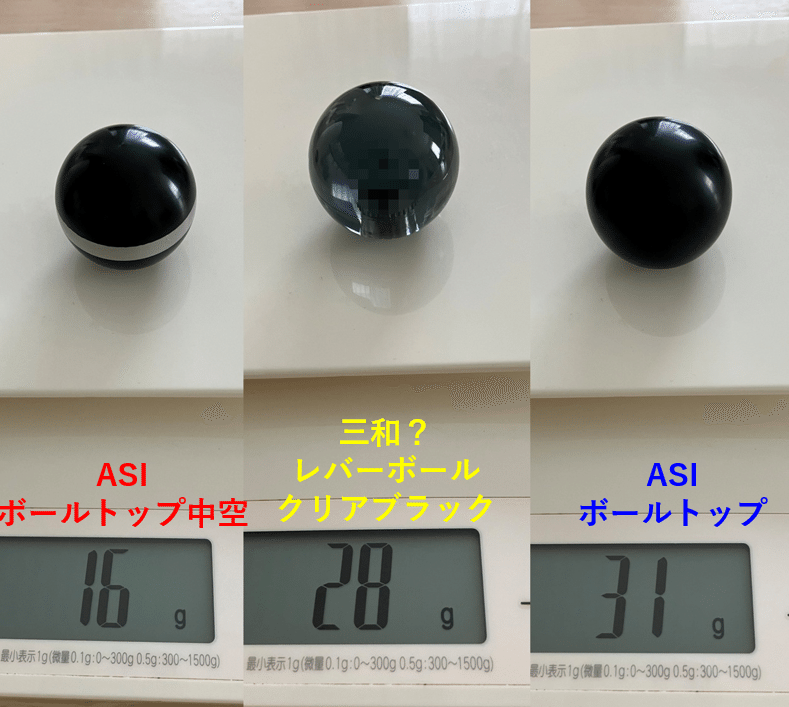

EX1.レバーボールへのこだわり

余談だが、ここまで触れていないこだわりポイントがもう一つある。

それがこの見出しの通りレバーボールで、今回はASIのボールトップ(中空)を選択している。

このレバーボールを選ぶ理由は3点。

1.軽い

内部構造が空洞になっており、一般的なレバーボールの約半分の重さである。これにより操作感は若干重くなるものの、レバーが戻る反動で反対方向への誤爆入力を防ぐことができる。

2.滑りにくい

ASIのレバーボールの素材は「POM(ポリアセタール樹脂)製のデルリン材質」というものらしく、これがなんとも滑りづらい。

さすがに滑りづらさに特化しているような、「KDiT シルキータッチ」なんかには及ばないが…

3.なんたってゴールドカラー

一番の決め手はやはり差し色のゴールドカラーだろう。

先述したとおり、ゴールドはあくまで差し色で使わないと全体の色調のバランスを損ねてしまう。そのため、今回は三和電子のメタリックカラーレバーボールは選択しなかったのである。

以上の3つの理由から、僕にはASIボールトップ(中空)以外の選択肢がない。

しかし、僕が今まで使用していたのはブラックとシルバーの組み合わせ。

ここで手持ちの黒×銀を使っては、ネジをわざわざゴールドに塗装した意味がない。

ここは断腸の思いで注文。

ちなみにこのレバーボール1個で6,350円。高すぎる!

6.本体組立②~配線、そして完成〜

ここまでくればほとんど終わったようなものだ。

なぜなら、今回はチュービングをしないから。

ちょちょいのちょいで、はい、終わり!

1時間もかからず終了。

一見ごちゃごちゃに見えるが、アケコン本体自体が大きい為、かなりゆとりを持って配線できている。そのため、今後のメンテナンス性は抜群だ。

さらに、僕なりの配線(メンテナンス性向上)の工夫。

配線に使う線について、見た目にこだわってすべて同一の色するのもいいのだが、僕は色を複数使った方がいいと思う。

理由は、配線をいちいち追いかけなくても、色でどこにつながってるかちょっと追っただけで一目でわかるようになり、メンテナンス性が爆上がりする。

ちなみに、僕の前世代(3代目)のアケコンはチュービングを丁寧に施したが、配線の色自体は今回のように複数色を使っている。

なんなら、チュービングするなら余計そうしたほうがいいと思う。編組チューブ通ってたら入り口と出口しか見えないから、どれがどの線か分かんなくなるからね。

まぁ、完成後にアケコンに全く手を入れないないなら関係ないが。

配線を完了すれば、これで作業はすべて終わり。

この後PCにつないで動作テストも無事完了し、ついに僕の4代目アケコンがこの世に爆誕したのである。

ちなみに…

今回パーツ流用は最低限にしたので、第3世代も残っています。

第3世代は、初代からずーっと手を入れ続けていて、とても思い入れのあるアケコンなので、残せてよかった。費用はその分上がったけど。

◆追記◆

ネジの総取り換えを経て、上記写真より若干変化した最終版がこちら。

前回と比べて、本体のアクリル同士の接続に使用しているネジの頭が小さくなり、ゴールドの色調がホワイト寄りになった。

ネジ頭の大きさ自体は前回の方が好みだが、ボタンの枠との色味がマッチし、より色に統一感が生まれて狙い通りの結果に。

チタンボルトを使用したレバー固定ネジについては、前回ネジと同様のイエローゴールド寄りの色調だが、こちらはゴールデンレバーの中空レバートップのワンポイント色とベストマッチ!

一番大きいのは、やはり塗装が剥げてくることを気に病まなくてもいいことである!!

EX2.合計金額

さて、作業のすべては無事完了できたものの、一応振り返っておかなければならないことがある。

今回新規で購入した物品は以下の通り。

・GP2040-CE v5.6E Fighting Boar 5,065円

・ボタンホール位置決めゲージ 【ラメ入り】 1,570円

・方眼紙 A3×5枚 A4×3枚 420円

・アクリル板 7,880円

・ネジ、金具類 3,610円

・ゴールデンレバーボールトップ(中空) 6,350円

・三和電子ボタン 15,760円

エラストマー式24φ黒 ×4

エラストマー式30φ黒 ×1

メタリックハメ込み式押しボタン24Φ 金 ×18

メタリックハメ込み式押しボタン30Φ 金 ×2

・平型端子 110 サイズ メス 50セット 933円

・USB-C - USB-C 2.0ケーブル 0.9m 667円

・USB-C メス-メス パネルマウント 1,575円

・ガンダムマーカー 260円

・トップコート 880円

・ハーネス2種 580円

・雑費 167円

総額 45,717円!!

◆追記◆

・金メッキネジ一式 2,122円

・底面滑り止めゴム2枚 約2,000円

現在 総額49,839円となりました。

◆追記2◆

・チタンボルト 3,380円

最終金額は53,219円となりました。

なお、ボタンやレバーボールなどをすべて流用し、最低限のアケコンとして動作させた場合は 18,690円でした。

※その時の不要パーツ

・ネジ、金具類 3,610円

・ゴールデンレバーボールトップ(中空) 6,350円

・三和電子ボタン 15,760円

・ガンダムマーカー 260円

・トップコート 880円

・雑費 167円

結果的にデザインにはめちゃくちゃ満足してるし、最低限のアケコンにした場合は第3世代のアケコンも残すことができなかったし、色はオレンジベースになっていただろう。

それもそれで見てみたかったが、今回が”最後の”自作と銘打っている以上、それがこの世に顕現することはないでしょう。

EX3.雑記

さて、アケコンを満足に作り上げ、かつ自己満足のこの記事も無事書き終えたことで、いよいよ格闘ゲームに集中できる…はず!!

アケコンを組み上げたその日の夜は流石にヘトヘトで、無事完成させた達成感&満足感に浸りながら酒を飲み、ゲームもせずに22時には寝た。

本当に急いで作業を完了したため、次の日体がボロボロだった。

中腰で3~4時間穴あけをしていたことが主のダメージで、夜寝ている際、ぎっくり腰になったかのような腰の痛みに襲われた。

朝起きてみると腰の痛みは少しは和らいだものの、疲労感がめちゃくちゃ残っていたし、なぜか足がところどころ筋肉痛になっていた。

もともと自己満足の記事だが、アケコン自作勢に少しでも見てもらい、共感やより高度なアドバイス等貰えると嬉しい。

しかし現実、この最後の雑記まで読んでる人はいないと思うので、ここらでこっそりと今回のアケコン作りにおける失敗を書く。

①ネジ穴の開ける位置を間違う

側面のアクリル板の穴位置を間違えてしまい、取り返しのつかない穴をあけてしまう。発覚したときはやる気が地の底まで落ち、すべてを投げ出そうかとも思ったが、よくよく考えてみたら箱サイズが想定よりも少し大きくなるだけだったので最終的には気にしないことにしたし、見栄えには全く影響がなかった。セーフ…

②穴をあけなければならない位置に開けてない

これ自体は大した失敗ではないのだが、いかんせん時間の制約で作業を急いで進めていたため、穴を開けなければいけないところに開けていないという個所が複数個見つかり、そのたびに工具を持って作業場所を往復するという凡ミスをやらかした。

僕は本当にこういうミスが多くて、嫌になる。

③ネジの金塗装が結構剥がれる

流石にある程度想定はしていたものの、ドライバーでネジを締めるときに結構塗装がポロポロと剥がれてきた。

目立つほどではないものの、これは今後長期使用した際にどうなっていくのか不安ではある。やはり金メッキのネジを探すべきだったか。

◆追記◆

金ネジへ交換完了。すでに記事内へ追記したが、今回の作業にて完全にアケコン作りが結了。

④ハーネスが不良

実は動作テストでレバー入力が効かなかった。

自分の配線がミスったのかと思ったが、切り分けていくうちにハーネスの不良と判明。自分で作るのが面倒で買ってきたのに、それが不良とはマジ終わっとる。仕方ないからお古のアケコンから引っこ抜いて使用することにした。

このくらいかな。

ミスなしでは物事を完遂出来ない僕にしては、上出来だったと思う。しばらくは余韻に浸りつつ、スト6とセールで安く買ったSwitch版のサムライスピリッツでも遊ぼうかな。