小児におけるBLS(一次救命処置)

以前にBLSに関してまとめていました(ぜひ以下のページも見ていただければ幸いです)。

上記は成人BLSの内容です。心停止の多くは高齢者であり、成人BLSを押さえておけばまず問題はありません。

具体的には総務省のデータでは7割がたが70歳以上であり、19歳までに絞るとわずか1.5%ほどです(総務省消防庁.「心肺機能停止搬送者数の年齢別区分割合」.H28年度.)。

非常に稀ではありますが、小児でも心停止は起こりえます。しかし成人BLSといくつか違うのみで本質は同じです。今回はどういった点が異なるかに着目して、小児BLSに関してまとめてみました。

心停止の原因の違い

心停止は大きく心原性心停止(心臓関連の疾患が原因)と呼吸原性心停止(気道や肺の疾患が原因)に分かれます。小児では、呼吸原性心停止が多く、具体的には異物誤飲による気道閉塞、窒息が多いとされています。

一般的に小児の口に入る大きさは、トイレットペーパーの芯ほど(直径4㎝程度)と言われます。それよりも小さいものは手に届かない範囲におくことようにしましょう。

誤飲に関しては以下のページでも扱っていますので、ぜひ参考にしてください。

小児でのポイント(成人BLSとの違い)

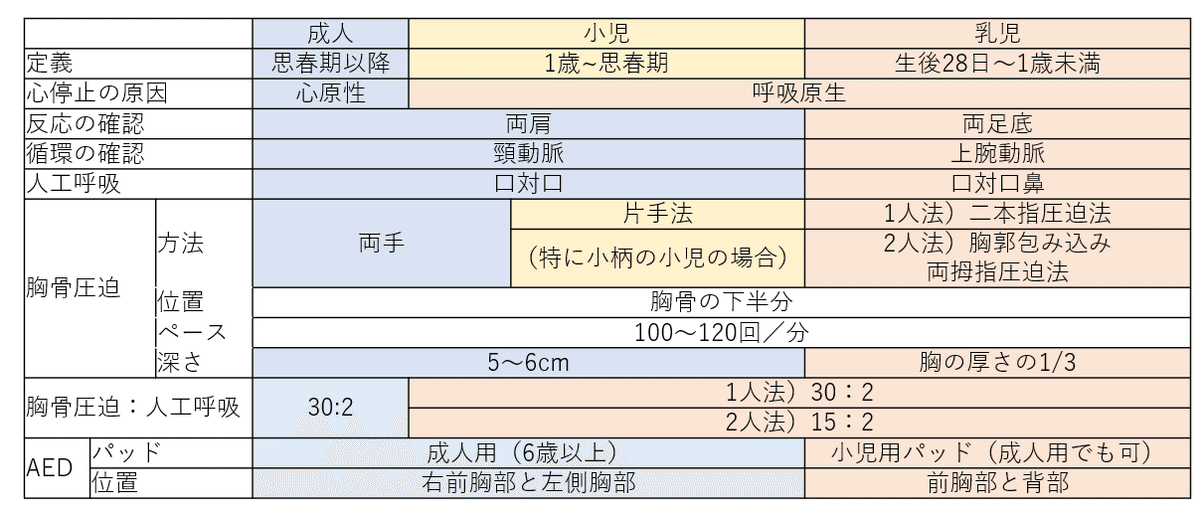

先ほども言った通りBLSの流れは成人と変わりません。ただしポイントで異なる箇所があります。以下の表にまとめています。

【反応の確認】

成人では両肩で行われますが、乳児では両足底(足の裏)で行います。これは首が座っていないためとされています。

【脈拍の確認】

医療従事者では脈拍の確認は難しいため必須ではありません。もし確認する場合には小児では上腕動脈のほうが確認しやすいため、そこで確認します。二の腕のあたりを触れると脈拍が触知できます。

【人工呼吸】

乳児の場合には、乳児の口と鼻をおおって人工呼吸します。

【胸骨圧迫】

乳児では介助者の人数によって方法が異なります。

1人のみの場合には二本指(人差し指と中指、もしくは中指と薬指)で乳児の胸の真ん中を押します。胸骨圧迫と人工呼吸の比率は30:2で成人と同様です。

2人で行う場合には両母指圧迫法で行います。両手で乳児の胸部を包み込むように持ち、両方の親指で胸の真ん中を圧迫します。胸骨圧迫と人工呼吸の比率は15:2で行います。これは可能な限り人工呼吸を多くしたいからです。

小児では体格に合わせて行います。片手で胸骨圧迫することも可能です。体格が成人と同様であれば通常の胸骨圧迫で構いません。

深さは胸の3分の1ほどを目安に行います。テンポは100-120回/分で成人と変わりません。

【AED】

乳児ではAEDの貼る位置が変わります。体格が小さいため、前胸部と背部にパッドを装着します。小児用のパッドがある場合には6歳までを対象に使用できます(コネクターにクマのデザインがあることが多いです)。ない場合には成人のもので構いません。

ここで注意すべきは、成人に対して小児用のパッドを使用すると出力不足になってしまうため禁忌です。

終わりに

今回は小児BLSに関してまとめてみました。

成人との違いを理解してもらえれば、基本は通常のBLSと変わりません。

心停止では発見した方の心肺蘇生の有無が、その後の蘇生率に大きく影響します。日頃から備えておくことが肝要です。

参考文献

・一般社団法人 日本蘇生協議会.JRC蘇生ガイドライン2020.医学書院