J-OSLER完遂のコツ

2023/09/30:内容一部追記/修正しました

みなさま、こんにちは、ろばーとです。

今回は内科専門医制度における症例登録システム、J-OSLERについて語ります。完全に研修医・内科専攻医向けの内容になります。

僕は某大学病院医局員で、J-OSLER世代1期です。2021年に第1回内科専門医試験を受験し、無事合格しました。大学病院の後輩達に、ゴリゴリの長時間勤務をくぐり抜けながらどうJ-OSLERを終えたのか質問されまくったので、そっくりそのまま共有したいなと思いnoteを作成しました。

J-OSLERの概要

J-OSLERは皆さんご存知の通り、日本専門医機構が認定する内科専門医を取得する上で避けては通れない症例登録システムですね。不満は山ほどありますが、ルールを理解して最小限の努力で乗り切りましょう。

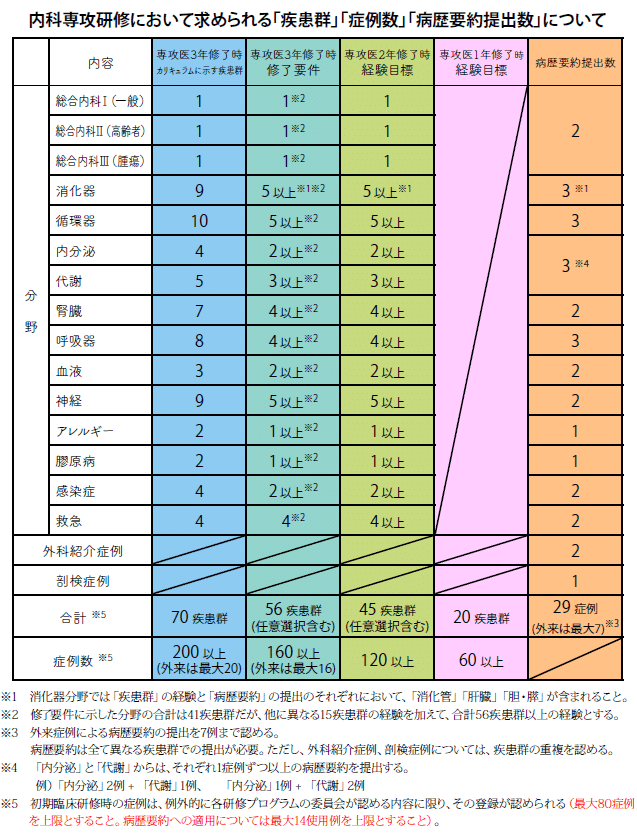

登録するデータについてですが、下記のルールを満たしましょう。

160症例(56疾患群以上)を登録し、症例登録を行う。(サマリー作成)

29要約を登録し、各症例に詳細な経過報告と参考文献に準拠した考察を記す。

消化器領域においては、消化管・肝・胆膵をそれぞれ最低1つは登録する。

内分泌代謝領域においては、最低内2代1あるいは内1代2となるようにする。

※内3代0や内0代3は不可研修医時代の症例は、80症例16要約まで。

外来症例の要約は7例まで。

剖検を1例含む。

めんどくさいですよね笑

まぁ本当にめんどくさいのですが、ひとまずどういった疾患が症例として認められていて、自分がどれだけ症例を持っているかを把握するのが重要なので、症例のストックおよびどんなものを狙っていくのかという点について述べます。

症例選択のコツ

症例選択をいかに単純化するかが時間削減の一つのポイントです。重要なことは、典型例であることに尽きます。学会発表やら論文を書いていると、いかに自分の症例が面白いかをアピールしがちですが、J-OSLERでは不要です。例えば。。。

70歳男性。発熱+呼吸困難感で受診された。胸部X線画像検査では右肺野の透過性低下を認めた。喀痰をグラム染色したらグラム陽性双球菌を確認し、血液培養検査を行った上で・・・。

国試でもありがちですし、臨床的にもはいはい肺炎球菌ねはいはい的な症例ですが、J-OSLERではこういった症例を狙って登録しましょう。メリットとしては、流れが典型的なので外部評価の先生も評価しやすく、参考文献やガイドラインを見つけやすく、そもそも診断から治療までの流れがある程度形式化されており、自分の思考回路をコピペするイメージで量産しやすいんです。だから、典型的な肺炎、尿路感染症、癌、消化管出血、脳梗塞など、プレゼンがサクッとまとめられる症例を選ぶと良いです。

で、そのような典型的な症例を見つけたら、エクセルで管理し、自分の登録状況から充足している疾患、不足している疾患を見つけます。そして、その穴を自覚した状態で日常業務を行なっていると、「あ、DKA入ってきたな。確か代謝項目埋まってなかったよなー」と気付けるわけです。

なお、実際の埋めていく作業の優先順序としては

まず各疾患群の最低症例登録数、剖検、外科紹介を埋めてしまう

埋まった症例の中で29要約を書き上げる

典型症例で数を稼ぎ、160症例登録を満たす

の順が良いと思います。というのも、疾患群を満たしたかどうかというのは疾患ストックのエクセル表を参照しながら穴を探すので、結構手間取ります。逆に疾患群の最低条件を満たしていれば、あとは数を積み上げるだけなので、単純作業です。で、典型例で埋めていれば、その中から29要約を書き上げるのは難しくありません。

さて、J-OSLER攻略の概要についてご説明しました。

ここからは、実際にダウンロード可能なWordファイルおよびExcelファイルのテンプレートと、paywallを設けたいtipsについて記載します。ご購入頂いた売上については、後輩に奢るご飯代に充てさせてください笑

ここから先は

暖かいサポートを、ありがとうございます。