「水曜どうでしょう」は元祖YouTuber説

を唱えている。

「水どう」の発明と言えば「ディレクターが喋ること」だと思うのだが、それは「カメラのこっち側がしゃべってる」ということである。そして、カメラの「こっち側」には、視聴者がいる。

それは、ラジオが得意としていた構図である。「TVは『みなさん』と語りかけるが、ラジオは『あなた』と語りかける」という言説がある。出演者と視聴者の距離の近さ。

現代のYouTuberにも、似たような受容のされ方があると思う。カメラの「こっち側」に撮影者がいて、いつしか、こっち側に自分も含まれているかのように錯覚する。つまり、視聴者もファミリーの一部であるかのような気がしてくる。

そうなると、コンテンツのクオリティではなく、コミュニティの「関係性」に萌え始める。「いつものしょうもない会話」が愛おしく思えてくるのだ。親戚の子どもが歌ったり踊ったりするだけで、つい撮影したくなるような、身内だけが喜ぶ何か。

芸人とYouTuberのどちらが面白いか、という議論がなされている。それは、土俵が違う、だとか、面白さの定義が違う、など、いろいろな視点から語られているが、筆者が思うズレは、「コンテンツか、コミュニティか」という視点だ。

コンテンツのキモは言うまでもなくクオリティであり、そこには、初見の観客を楽しませるというハードルがある。その分、テンポのよさ、わかりやすさ、インパクトが必要となる。判断時間は極めて短い。対して、コミュニティのキモは関係性であり文脈そのもの。むしろ、「わかる人にだけわかる符牒、暗号、身内ノリ、内輪ウケ」のようなものが重要になる。かけてきた時間が長ければ長いほど、価値が累積していくものでもある。

もちろん、すべてがこの二項対立で語られるわけではなく、TV番組にもYouTubeチャンネルにも、一部のファンに熱狂的に迎え入れられながらも、世間的にウケているものもある。「玄人とにわか」のような視点もあるだろう。「水どう」に話を戻そう。

はっきり言って、初見で「水どう」を面白い、と感じるのは、難しい。何度も何度もダラダラと見ているうちに、「しょうがねえなあ」みたいな気持ちで愛してしまっているのが「水どう」なのだ。この「しょうがねえなあ」の寛容性がいつしか「俺たちにだけわかる面白さ」に変わった時、コンテンツのクオリティよりもコミュニティの関係性に価値観の重心がズレていく。

「一生どうでしょうします」のステッカーを買い、 HTB裏の公園で記念撮影をし、マレーシアのブンブンで動物観察をした(トラはいませんでした)者として、一抹の恥ずかしさと、コミュニティ消費に気づいた喜びをここに残したい。もちろんいまだに「水曜どうでしょう」は大好きです。

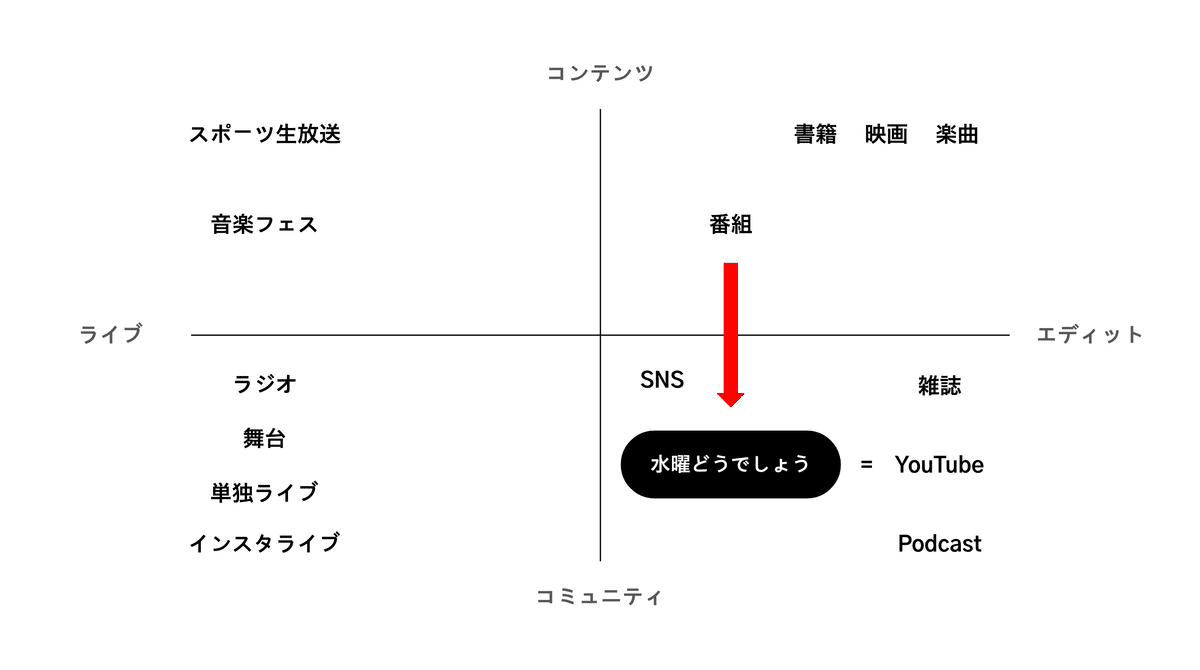

さらに思考を進めて、コンテンツとコミュニティ、そして、ライブでの反応があるものとじっくり編集できるもの、という軸で、自分が好きなものがどのあたりにあるのかをプロットしてみた。

個人的にこの中で好きなものは「エディット」よりが多い。コンテンツとコミュニティについては「どちらでもよい」という感じである。最近は、Podcastという表現&メディアフォームへの関心が高まっていて、自分でも何かしらつくれないか、日々考えている。

月一のノンアルコールバーで、Podcast収録するのもいいかもしれない。それいいな。番組名考えて、サムネイルつくって、ゲスト募集しよう・・・。

いいなと思ったら応援しよう!