2022年ふつうの旅 第3シーズン〜アフリカ・アメリカ大陸編〜

2022年7月1日から始めた世界一周も、終わりを迎えようとしている。

アジア、中東、ヨーロッパに続く第3シーズンとして、アフリカ、南米、中米、アメリカについて、それぞれの街のハイライトを写真とともにまとめてみた。

タンザニア/サファリ

日本人の世界一周旅人あゆみさんと合流し、7泊8日の豪華ツアーに参加。一生分の動物を見まくる。ライオンにも2メートルの距離まで近づいて観察することができた。気づいたのは、動物は、必要なことしかしないということ。ライオンは1日20時間寝るという。天敵がいないので、安心して体力を温存し続ける。そして4時間の間に移動し、獲物を狙う。だから、人間に襲いかかるなんていう無駄なことはしないのだ。サファリの最終日は、ンゴロンゴロでヒッチハイクしていたフランス人のトニーも交えて食事会。アフリカの政治とヨーロッパの搾取について、日本の和について、考えさせられた旅となった。

サンパウロ/大統領選

なんと大統領選挙の当日にサンパウロにいた。結果が出た瞬間街はお祭り騒ぎとなり、そこらじゅうで歌と踊りが始まる。左派のルーラはBRICSと呼ばれるような経済成長の立役者であり、2018年に右派の大統領に変わってからは、まるでトランプのような悪政(?)に苦しんでいた民衆が、喜びを爆発させた形である。街を歩いているとブルーのテントが目立っていた。失業者と浮浪者が多く、治安の悪さを感じた。

イグアス/滝とショー

イグアスはひとつの滝というより、横にでかい山脈のようだった。滝脈とでもいうのか。そこで偶然出会ったガイドのミゲルに案内されて、南米の民族音楽ショーを見にいく。シュラスコもうまかった。

ブエノスアイレス/南米のパリ

ヨーロッパの建物と南米の植物、アルゼンチンビーフがおいしい大都会ブエノスアイレス。いろいろな文化が混ざり合っていて、脳が刺激され、仕事のアイデアがたくさん出た。ここなら住みたいなと思うほど。通貨はアルゼンチンペソだが、ドルを銀行の2倍の闇レートで変えてくれる両替人が町中にいる。ブルーレートと呼ばれ、政府も黙認している。「カンビオカンビオ!」と叫ぶ声がそこらじゅうで聞こえる。

アンティグア/グアテマラの小京都

ADのサンドウさんと合流し、ロゴデザインの仕事を進めながら旅をする。ADとコピーライターの旅は、楽しみながら制作もできて効率がいい。コーヒー農園でプランテーション体験をする。生のコーヒー豆はほんのり甘かった。グアテマラはメキシコよりも治安が悪いらしい。真っ黒のフルスモークガラスの車が多く走っている。透明のガラスだと交差点で強盗に襲われるから、らしい。黒い衝撃であった。

メキシコシティ/ユニークな建築

ヴァスコンソロス図書館のおもしろさは、この国のユニークさを象徴している。アメリカに近く麻薬大国のイメージもあるが、それは国境付近のみ。死者の日など、マヤ、アステカの文明をベースにしながら、スペインの統治を受けたヨーロッパ調の街並みと、中南米特有の料理やルチャ・リブレなどの独自性。レヴィ・ストロースがいう野性の思考はアフリカやアジアのことを指しているのかもしれないが、ここメキシコこそ、古代の知恵が息づいているようにも思えた。

グアナファト/ピピラの丘

カラフルな街並みと昔ながらの建築物は、観光地としての完成度の高さを感じた。治安もよく、物価も安い。家族旅行にぴったりである。

プラヤデルカルメン/ビーチリゾート

海にもセノーテにも別につかりたくないのに、ビーチリゾートに行ってはいけない。チチェン・イッツァも観光バスが多すぎてテーマパーク化していた。一般的な旅行の楽しみはそこにあると思うが、個人的な解放感の捉え方がどこか他人とはちがうのかもしれない。いい写真は取れました

ヒューストン/NASA

戦後、飛行機技術を禁じられた日本からしたら、宇宙開発の分野はうらやましさと畏敬の念がある。逆に技術者が自動車に集中したため、トヨタは世界を制したわけだが、今はテスラがそこをひっくりかえそうとしている。そしてスペースXも同じ経営者である。イーロンマスクは南アフリカで生まれ、カナダに移住し、アメリカで成功している。

ワシントン/ハウスオブカード

歴史的なモニュメントを巡っていると、民主主義を勝ち取ることの大切さを感じる。街から、皇居にも似た静謐さを感じた。つい「ハウスオブカード」を見始めてしまった。昔見た時よりグッと入ってくるような気がした。

ボストン/MIT

独立戦争のきっかけとなったボストン茶会事件の博物館や、落ち着いた街並みもいいが、科学技術の街でもある。MIT MUSEUMのプレゼンテーションには衝撃を受けた。科学そのものは当然、それを魅力的に見せることを重視しているプロデューサーの存在を感じた。MITの紋章をよく見ると、SCIENCE&ARTSとある。まさに物理学から広告クリエイティブの世界に進んだ自分がやりたいことである、と実感した。

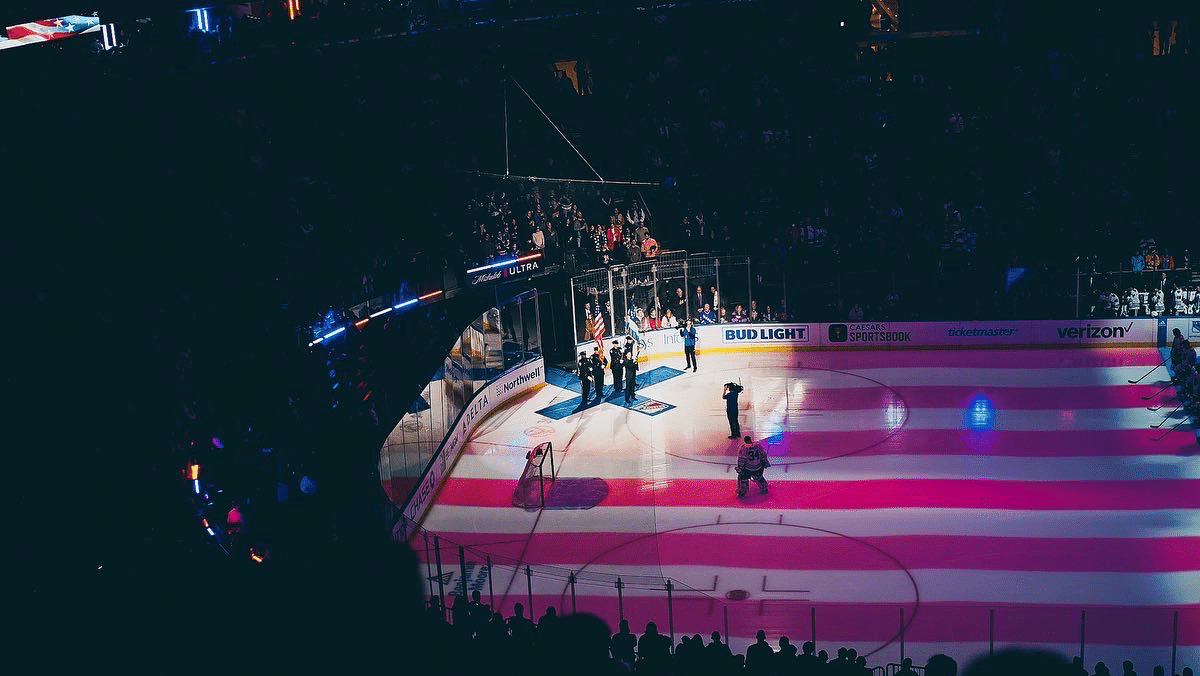

ニューヨーク/NHL

マディソンスクエアガーデンで、アイスホッケーを鑑賞。1秒たりとも飽きさせないミニコンテンツの連続に、楽しませる執念と楽しむ才能の凄みを感じた。それはまるでTikTokのようでもあり、パチンコのようでもあり、ソシャゲのガチャのようでもある。「ショーランナー」の存在感を強く強く感じた。

ラスベガス/カジノ&グランドキャニオン

ここで大勝負して、勝ったら旅を続け、負けたら帰る。などと半分本気、半分冗談で言っていたが、本音を言うと早く日本に帰ってざるそばが食べたいと思っていた。300ドルだけ勝って、器の小ささを噛み締める。大切なのは、自分を大きく見せることではなく、器の大きさの正確な把握である。世界一周の副作用として、グランドキャニオンを見ても特に感動しない身体になってしまっていた。カザフスタンやノルウェーはすごかった。

まとめ

アジアやヨーロッパと比べて、とりとめのないnoteになった。アフリカ・南米・アメリカでは違いが大きすぎるためだ。ただ、アメリカのような大きな国を移動していると、国という雑な分け方では何もみえてこない。その街で、誰と出会い、何をしたか、どう感じたか。その積み重ねでしか、評価できない。そして、よかった、わるかった、ではなく、感じたことのグラデーションを言語化せずにそのまま受け取ることができた。このことは、インターネットやメタバースではわからない。「ノリ」とか「雰囲気」というものでもあり、その場所の特性を決めているのは、そういうものの集積であるように感じた。あと湿度。

いいなと思ったら応援しよう!