『紙の動物園』ケン・リュウ◆SF100冊ノック#24◆

■1 あらすじ

15本の短編。それぞれは特に強い繋がりを持たないが、少し分類をすることは出来そう。中国系アメリカ人の著者のバックグラウンドを強く感じさせるのは、1,3,14,15の四作。2,9,11は宇宙移民を描いている三作だが、むしろ「不死テクノロジー」をめぐる作品として10,11が近い。自分の好きな3作品のあらすじを挙げる。

1「紙の動物園」は、折り紙に生命を吹き込むことが出来る法力を持つ母親と、彼女と自分に流れる中国人のアイデンティティを疎む息子の心が次第に離れていく物語。

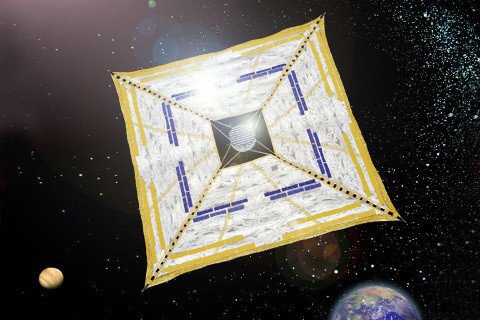

2「もののあはれ」は、大災害により滅びた地球から脱出した1000人足らずの宇宙船で、唯一の日本人が推進エネルギーである光帆の修理を行う物語。

15「良い狩りを」では、ある山村で出現した妖狐と退魔師の息子が出あう物語。近代化により魔力は次第に失われるが、二人はそれぞれの適応を行っていく。

さまざまなSFの"モード"を持っている作家、と感じる。その点では同じく中国系のテッド・チャンの作品群を思い出す。一つ一つの物語がフォーカスするのは、テクノロジーだったり、あるいは歴史だったりするが、母子の絆がフォーカスされる表題作「紙の動物園」を読めば分かるように、どれもが個別の「人間」を中心軸として語られていくので読みやすい。

■2 3作レビュー

表題作の「紙の動物園」はテクノロジーよりも「法術」もっと言えば「式神」が登場するわけで、どちらかと言えばファンタジーだ。とはいえ、それが現実世界の中へこっそり登場してくる描写。また「スターウォーズ」のフォースと対比されている場面を拡大すればSFの雰囲気が感じられる。日本のサブカルが好きなら、同じく母の物語で、主人公が人形を動かす能力を持つ『AIR』を思い出すところ。素敵だな、と感じるのは、紙の動物を動かすその不思議な能力と同じ、あるいはそれ以上に、母親の息子に当てた手紙の文字、言葉が一種の法力を持っているように働いていること。文学・小説・言葉というものが呪文の一種であることを強く伝えてくる。

「もののあはれ」は、日本人が主人公で、そして日本的な精神・文化がテーマになっているので親しみやすい。「大災害でも日本人は礼儀正しい」は東北の震災のニュースからインスパイアされて描いたものだろうか。文化人類学で色々勉強したことを思えば、ここでの「日本人観」には色々突っ込みたくもあるけれど、それよりは宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」との類似を思い出したい。「自己犠牲」というのは非常に大きなテーマで、特攻隊でもキリストでも色々な表現があるけれど、「グスコーブドリ」とこの物語はそれを悲壮なものとしても、英雄としても描かず、例えば両親の継承として、例えば一つぶのあるべくして起きた出来事として描いているところが共通している。碁の持つ宇宙、太極、みたいなところには日本だけでなく中国の背景も感じるところ。

「良い狩りを」では、魔力を失っていく妖狐が、スチームパンク的にサイボーグのボディを手に入れることで、人間―妖への変形の外殻を再び手に入れる―というアイディアに脱帽する。その発想はなかった。

■3 ジャンル

人間、キャラクターに中心軸を置いているため、読みやすい、と書いたけれど、一方で参照している作品、似たテーマを描いているSFや他ジャンルの作品を感じさせるので、それらを読んでいるとより楽しめる。

「もののあはれ」は、小説ではまったくないけれど、「光帆」というアイディアはJAXAの「IKAROS」プロジェクトを調べるとイメージが湧きそう。「帆」を持つ宇宙船が実際にある驚き。しかしIKAROSって名前不吉では……

「1ビットのエラー」は作者自身が描くように、テッド・チャンの神をめぐる短編が出発点になっている。

「どこかまったく別の場所でトナカイの大群が」は、『シンギュラリティ・スカイ』で登場したような「アップロード」文明の側面を見せてくれる。

印象、といった程度のものもあるけど、SFに限らず様々な作品とのリンク、影響を考えることも出来そうに思う。これからさらに、SFとファンタジーあるいはマジック・リアリズム、あるいはミステリ、そして「文学」の境界が崩されていくことを予感させる。いや、それは崩されるというより、緩やかにまじりあっているようにも思える。