【備忘録】トークンのステーキングのやり方

2023年の途中からセルフカストディウォレット(ノンカストディアルウォレット)* というものを触り始め、ステーキングをちょこちょこ試しています。

まだまだ複雑なユーザビリティばかりの界隈。自分用の備忘録として残しながら誰かのヒントにもなればと、気まぐれに追記編集していきます(放置する可能性もあり)。

* トークン等の資産を管理することをカストディ、管理する企業(取引所など)をカストディアンと呼びます。

セルフカストディ、自己主権型、ノンカストディアルなど様々な呼ばれ方をしていますが、要はMetaMaskのように秘密鍵(トークンの所有権と直結する超重要情報)を自分自身で管理するウォレットを指します。中央集権型取引所(CEX)では秘密鍵管理を取引所に任せているので、これに対比する存在として語られます。

Web3におけるDecentralizationの概念を元に本質的・原理主義的に考えれば、セルフカストディウォレットが ‘本物’ だと捉えることもできます。

読み進める前の注釈

Crypto素人が個人的に試行錯誤しただけのメモ情報のため、情報の新旧・正確性・網羅性・効率性等の保証は一切ありません。すべてご自身の責任において参考にしてください。

また、Web3の現状において日本語だけで十分な情報を集めることは不可能です。そしてこれはWeb3に限らずですが、日本語で書かれた親切な情報が出るまで待っていては数年〜下手したら10年以上掛かります。どのブロックチェーンのプロジェクトも基本的には英語でサイトが作られているので、果敢に英語ベースの情報に食らいついていく姿勢が必須であることは先に述べておきます(方法はブラウザの翻訳機能に頼るでも詳しい人に聞くでも、何でも良いです)。

ステーキングの基本的な仕組み

暗号資産のコンセンサスアルゴリズムには大きくPoW(Proof of Work)とPoS(Proof of Stake)があります。後者のPoSでは、トークンをネットワークに預ける(ロックする)ことにより、報酬が受け取れます。これがステーキングです。

なぜ報酬が受け取れるかというと、PoSではトランザクション検証をするバリデータをトークン保有割合で決めるので、保有量が多いほどたくさん検証できて報酬も増えるというイメージです、たぶん。

※一方、PoWのビットコインなどでは計算パワーが大事。つまり、設備投資ができる大規模マイナーが有利になります。

ブロックチェーン

↑↑

A:バリデータ

↑↑

B:デリゲータ?

(呼び方合ってるか自信なし)

厳密には、実際のノードを立てて(コンピュータ演算を行なって)いる人(バリデータ)と直接ノードは立てない代わりにバリデータに保有トークンを預けている(委任している)人がおり、上記A・Bのような階層的な構造だったと思います。

ステーキング、デリゲート、ボンディングなど、チェーンによっても少しずつ用語が異なっていたりするので分かりづらいときがありますが、『トークンを預けて報酬をもらう』という大枠の意味合いは一緒です。

様々なステーキング

バリデータをやるには専門知識やノード(コンピューター)を整備する必要があり、それなりのハードルがあります。そのコストを掛けずにバリデータに委任している以上、一定の手数料は差し引かれるわけですが、残りの報酬は自分が受け取れます。

また、GMOコインやSBI VCトレードのような中央集権取引所(CEX)で展開されているステーキングサービスでは、間に(仲卸業者的に)取引所が入るので、さらに受け取れる報酬が目減りします。

※もしかしたらCEXが直接バリデータ業務をしているケースもあるかも。

他に、本来ロックされて動かせないものを、専用の別トークンを代替的に発行することでステーキングしながらさらに運用するという「リキッドステーキング」という手法もメジャーにはなってきているのですが、私は今のところ足を踏み入れていません。あくまでも、基本的なステーキングの情報となります。

ネイティブチェーンを把握せよ

ステーキングは必ずネイティブチェーン上で行う必要があります。← ここ大事!(例外があったらすんません)

「ネイティブチェーン」とは、そのトークンが発行された元々のチェーン、つまりホームグラウンドのことです。メジャーなトークンであれば、Ethereum MainnetでもPolygonチェーンでもBaseチェーンでも流通している(マルチチェーン対応)なんてことはよくありますが、ステーキングはあくまでもトークンが最初に発行されかつメインで使用されているネイティブチェーン上の仕組み・機能のため、他のチェーンでは行えません。

よく初めのICOはERC20トークン(超メジャーな規格なので発行しやすく各種プラットフォームとの互換性も高い)で行い、その後にネイティブチェーン・トークンへ移行したプロジェクトなども目にしますが、その場合チェーンが2種類あり大手CEXではERCトークンにしか対応していないなんてこともあるので、注意が必要です。

以下を意識しましょう。

トークン発行主体(やFoundationサイト等)の公式ドキュメントを必ず読む

Developer Documentaion(Docs)などと表記されることが多いです。

だいたい画面左端に目次が表示されており、「Staking」や「Stake」などの単語がどこかに見つかるかと思います。

ネイティブチェーンに対応したウォレットを用意する

取引所を介さない自分でやるステーキングには、必ずセルフカストディウォレットが必要です。

もっと言うと、ステーキングしたいチェーンに対応したウォレットが必要です。このあたりは慣れとTry&Errorの世界になってきますが、今はChatGPTなどのAIサービスを活用すればわりとサクッと分かりそうですね。

ステーキング用のトークンを入手する際は対応チェーンに注意する

入手したトークンがどのチェーン上のトークンなのかを知っておく必要があります。(ネイティブチェーンでない場合はブリッジが必要となる)

また、CEXからセルフカストディウォレットにトークンを送金する場合、お互いに何のチェーンに対応しているかをきちんと把握しておく必要があります。

ステーキング報酬と税金

ステーキング報酬(reward)は、課税対象です(所得税法上の雑所得)。

※もちろん事業としてステーキング報酬を得ている場合など例外はあるので、ちゃんと調べるなり税理士を頼るなりしてください。

権利が発生した時点、もしくは実際にウォレットで受け取った(Claimした)時点で収入となる認識のようです。たぶん厳密には発生主義である前者、でもrewardなんて日々発生しているので実務上は後者でやらざるを得ないかなと個人的には思っています。

■ 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(国税庁の公式資料)

トークンごとの情報

見出しは「ティッカー/プロジェクト名」のつもりですが、正直たくさん呼称がありすぎて自分も混同している箇所はあると思います。

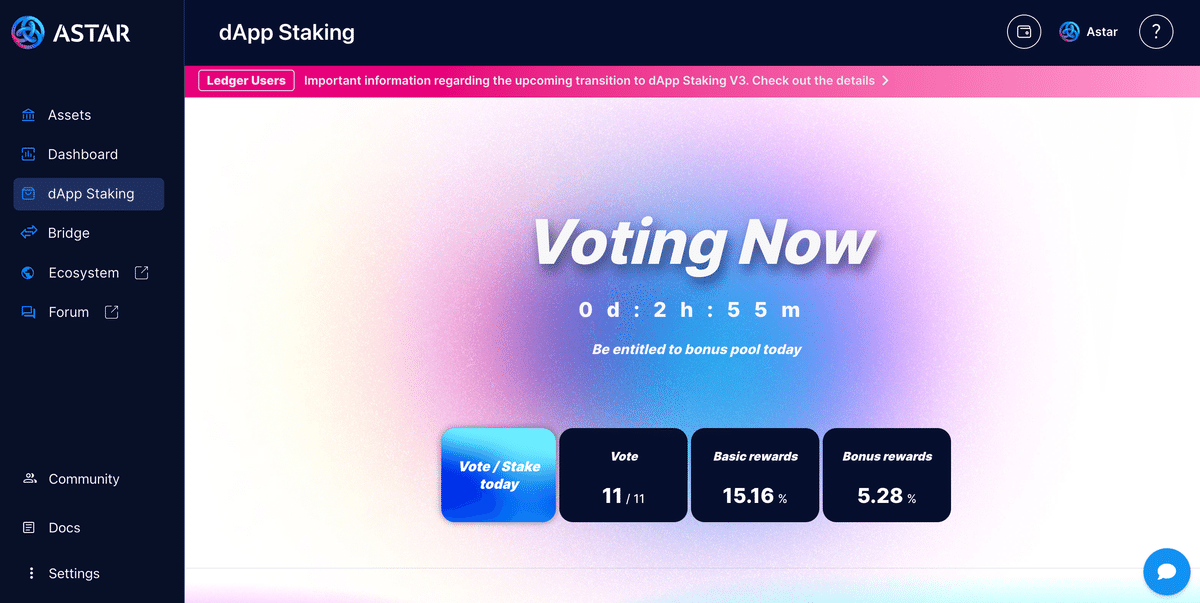

ASTR/Astar【2/9~ dApp Staking v3スタート】

重要!

2024年2月9日にdApp Staking v2からv3への移行が行われました。

ステーキングのやり方が変わり、やるべきアクションもv2より増えているので、以下の2つの公式ブログは要チェックです(特にExplainedの方)。

以前『ざっとブログやTwitter等を読んだところ、v2 → v3移行にあたって急いでやる必要のあるタスクはなさそうです』と書きましたが、Claimだけはやる必要があったっぽいです。年末に1回Claimしてたから油断してましたが。

2024-01-30 DApp Staking v3 Explained

2024-01-31 DApp Staking v3 User Guide

dApp Staking v3のStaker向け主要トピック

「Locking」という概念が出現。LockingからのStakingという段階を踏むことで初めてRewardがもらえる。v2でStakeしていた人はv3移行に伴って強制Unstakeされている(Locking状態に移行している)ので、自分で再度Stakingしないといけない。StakeせずにUnlockingすることも可能だが、10日掛かる模様。

Stakeに必要な最低量は500ASTRなので、たしかv2と同じ。

Era:1Eraは7200 blocks、約1日に相当。

Period:1Periodは122Era(11Era+111Era)。4か月間くらい? Periodは2つのSubperiodから構成される。

Voting Subperiod:長さは11Era。新しいPeriodが始まると前PeriodのStake分はリセット(Locking状態に移行)されるため、毎回re-stake操作が必要。Voting Subperiodはrewardsが発生しない。

Build&Earn Subperiod:長さは111Era。rewardsが発生、Era単位でClaimできる模様。⇒ つまりおそらく、毎日Claimとre-stakeを繰り返せば複利効果を最大化できる(ただbonus rewardsの条件を事前チェックした方がよさげ?)。

※この期間の開始〜終了まで一貫して同一のdAppsにStakeし続けると、「bonus rewards」が追加でもらえる。Voting Periodの間にVote(Stake)しなかったり、Build&Earn Periodの途中でStake量を減らす(増やすのは問題ない)と対象外となる。

また、Build&Earn Subperiodに新規Stakeすることも可能だが、この場合basic rewardsのみ発生する。

↓↓ 以下はすべて旧バージョンである「dApp Staking v2」の内容です ↓↓

Polkadotのパラチェーン。2024年Astar zkEVMメインネットローンチ予定のため、Etheriumチェーンにも進出。

APR 10.4% APY 11%

ウォレットは「Polkadot js」を使用

(最近MetaMask Snap?からもStakeできるようになった)Stake:/Unbond:10era/Claim:即時

Astar Networkサイト⇒ DApp Stakingメニュー⇒ ポータルサイト

注意点:エクステンション側で選択しているネットワークが別のものだとウォレット接続の際にうまく検出されないので慣れてないと戸惑う。

▼ Stake先を変える方法は2種類ある

My dAppsタブから直接Unbondする(10eraのラグが発生する)→ 改めてStakeする

dApps一覧から新たにStake Nowを押し、どこからbringしますかの選択肢で現在Stake中のdAppsを選ぶ。見てる限りたぶんfeeはUnbondのときと同じ。ラグもなし、即時移管完了。

RewardをClaimする際はNative wallets(Polkadot jsなど)でも56era分ずつしか出せない。つまり、100era分貯まっている場合はClaim操作を2回繰り返す必要がある。feeは0円未満なのでいいとしても、多少手間は掛かる。

DOT/Polkadot

Interoperabilityをテーマに据える有名なL1チェーン。

APR 〜00% APY 〜%

ウォレットは「Polkadot js」を使用

Stake:/Unstake:/Withdraw:即時

Withdrawのfeeは20円くらい

Polkadotトップ⇒ Stakingメニュー⇒ Start stakingボタン⇒ Stakingポータル

nominateとpoolがあるけど、nominateはたしかそれなりのまとまった数量を持ってないとできない。普通はpoolかな?たぶん。

残高を見るとき、エクステンション側を見たいチェーンに合わせておかないと、ちゃんと残高表示してくれない。わかりづらい。。

https://wiki.polkadot.network/docs/learn-nomination-pools

2つ目のプールで何度Joinを押してもウォレットがうまく認識されず、読み込みし直したり色々試した挙げ句、これでした・・↑

OAS/Oasys

ブロックチェーンゲーム(BCG)に特化したチェーンを目指す日本発のプロジェクト。

APR 〜9.53% APY 〜10%

ウォレットは「MetaMask」を使用

Stake:次のepochまで/Unstake:10日/Claim:即時

Claimのfeeは1円未満

Oasysトップページ⇒ 右上のLaunch App⇒ Staking画面

比較的WebサイトやMetaMask操作等がシンプルなので、Staking初心者向けな印象を持っています。

ちなみに Oasys の英語発音は「オエィシィス」らしいです。2023年夏の二条城イベント配信を見ていて気付きました。英語圏って二重母音が不得意だからこうなるんですかね。

THETA/Theta Network

分散型の動画配信プラットフォーム?たしかYouTubeやその他大手関係者がバックに関わっているはず。

APR 〜00% APY 〜%

ウォレットは公式の「THETA WALLET」のWeb版を使用

Stake:/Unbond:/Claim:

最初のうちは何も分からずsimple swap等を危なっかしく使っていました(後述)。

その後、Bybitを使い始めネイティブトークンに対応していることも分かったため、直接ウォレットとの送受信をしています。

THETAを試しにMetaMaskに送ってみたら、反映されず。ETHチェーンにトークン追加しても、THETAチェーンを追加しても表示されず。

公式DOCをよく読んでみたら、THETAトークンはMetaMaskでサポートされてないと。。こういうのほんと多い。分かりづらいからある程度調べたらとりあえずやってみるしかない、という世界。少額でテストして良かったよ・・

あと、ERCから送るとロストするよ警告。simpleswapでテスト送信したらちゃんと入ってきたので、今回は使えたけど。。むずいよ。

Preventing lost ETH / ERC20 tokens (thetatoken.org)

ATOM/Cosmos Hub

Cosmos Hubのガバナンストークン

APR 〜00% APY 〜%

ウォレットは「Keplr」を使用

Stake:/Unbond:2〜3週間/Claim:

CEXに送るわけではないので、送金時のメモは不要だそうです。他のブログ記事や公式ヘルプ等も参考にしながら送金し、ちゃんと受け取れました。

私も最初はちゃんと区別できていませんでしたが、ATOM=COSMOSではありあません。「Cosmos」はIBC(Inter-Blockchain Communication Protocol)等の統一規格? の元に作られた各種App Chainから成るエコシステムの総称であり、Cosmosという名前のブロックチェーンは存在しません。

Cosmosエコスシテムで昔から中心的な役割を果たしてきたCosmos HubというブロックチェーンのガバナンストークンがATOMです。

ATOMは「Cosmos Hub」のアドレスに送る必要がある点に注意しましょう。

NYM/Nym Network?

スイス発のプライバシーに特化したプロジェクト。Zcashのようにトランザクションやアドレスそのものを秘匿化するわけではなく、Mixnetと呼ばれる通信メタデータの保護レイヤー? を提供するものです。

APR % APY 多分15%超

ウォレットは公式の「Nym Wallet」を使用

Delegate:next epochまで/Undelegate:next epochまで/Claim:即時

※ epochは毎時26分に更新される模様、つまり1epochは1時間。Nym Walletの「Delegation」メニューで各種操作をする

2024年11月30日現在、Cosmos系DEXのOsmosis上のSwap画面にて、NYMが選択できるようになっていました!(実際のスワップは未検証)

なお、Osmosisサイトからconnect walletしようとしてもKeplrエクステンション(ブラウザ拡張機能)が反応しませんでした。私の場合、Keplrエクステンション内のKeplr Dashboardを一度開き、ExploreメニューからOsmosisにEnterすると、そこから正常にconnectできました。

Nym Swaperのリリースが予定されている。Native NYMとERC NYMの簡単なスワップを提供する。現状私の認識している限りでは、Nym公式ブログで紹介されているGravity Bridge以外で、Native NYMとERC NYMのスワップはできない模様。

ステーキングはNative NYMじゃないとできないけど、主要CEX/DEXにリスティングされているのはおそらくほとんどがERCのNYMです。つまり、Nativeチェーンにブリッジが必要。つまり、ETHガス代がだるい。

直近でBinanceでのNative NYMの取り扱いが発表された模様。

NymはCosmos SDKを使って立ち上げられたので、いやATOM経由でもいけんだろと思ってやってたら、TFMでno routs foundと言われました。つらい・・

やっぱり各種DEXで取り扱っていないペアはスワップできないのか。。(NymはなぜかOsmosisとかでもちゃんと出てこないので)

※ちなみにTFMではこの記事のようなチェーン横断スワップができます。

1CAT/Bitcoin Cats

BitcoinとEVMに互換性を持つミーム&ゲーム系の総合エンタメチェーン。Founder情報含め公開されている情報が思ったより部分的なのでやや警戒はしてますが、2023年末のトークンセールからの開発や各種アライアンスの嵐はすごいものがあります。

⇒ 結局私は見切りをつけ、完全撤退しましたAPR・APY:測定不能

(StakingではあるもののRewardはトークンではなくポイントです。保有ポイントに応じて、今後1CAT Launchpool上でローンチされる新規トークンのおこぼれをもらえるようです。)ウォレットは「MetaMask」を使用

Stake:即時/Unstake:?/Withdraw:?

※貯めたポイントが吹っ飛ぶという情報があるので、UnstakeはDiscordなどで情報を漁ってからやった方がいいと思います。StakeのfeeはETH建てなので、ガス代が安い時間帯を選んだ方が良いかも。

Bitcoin Catsトップ⇒ REWARD POINTSメニュー⇒ ウォレットコネクト

MetaMaskのEthereum Mainnetで、ETHから1CATにスワップしました。

スワップ/コネクト時の署名?/Approve/Stakeなど、ETHガス代が何度か発生するので、余剰のETHを持っておきましょう。

私はまだプロジェクトへの信頼感が ? なこともあり、念のためStaking用のメインMetaMaskではなく、スマホの細かいdApps触る用MetaMaskの方で作業しました。

MetaMaskとコネクトする際、Chrome上からボタンを押しても「Initializing…」から微動だにしなかったため、MetaMask内のブラウザで直接URLを打ってコネクトしました。ウォレット内ブラウザちゃんと使わないとダメですね。

ただ注意点として、ウォレット内ブラウザは普段使いのブラウザと検索結果が違っているので、詐欺サイトが最上部に出てきたりします。

※検索エンジン設定がDuckDuckGoかGoogleかでも違うのかな?接続等がうまくいかないときは、肌感的にGoogleの方が確実かと思います。

今回はMetaMaskの警告が表示されたので事なきを得ましたが、危うく勘違いするところでした。本家ドメインは「bitcoincats.world」という特徴のある文字列なので、サイトを開く度に必ず目視チェックするようにしてください。

Twitter連携項目がありますが、情報読み取り以外に新規フォロー・フォロー解除権限も許可の必要があるので、ご留意を。

私はメインアカウントで不用意なアプリ許可をできる限りしたくないので、今回はサブアカにしました。

Twitter連携で500ポイントがもらえました。

Invitation Codeも入力できます。公式Discordのearn-points部屋を見れば複数人がCodeをばら撒いているので笑、どれか1つ選んで勝手に使えばいいと思います。

ただ一点、REWARD POINTSメニュー画面を見ると、Invitation Codeを使った人のリストが表示されるっぽいUIとなっています。おそらくアドレスとStake量、NFTホールド状況は相手(Code発行者)に知られてしまうので、抵抗がない場合だけにした方が良さそうです。

Code入力で、何かしら?(ざっと読み流しただけなのですみません)が1.5倍になる模様です。

一応私のCodeも載せておくので、よかったらご利用ください。

mvjN0GN7OT

Stakeが完了すると、けっこうな勢いでポイント数がピョコピョコ増えていきます。earnの曲線が初めほど急なのと、加えて「Earn 1x Point within 24 hours」とあります。

つまり、10,000トークンStakeしたら24時間で10,000 Point貯まるのかなと。10,000/24時間/60分= 1分あたり6.9ポイントも貯まります。まあ1ポイントが重いのか、軽いぶん総数が多いかの問題なので結論同じなのですが、ぽんぽん増えていくのを見るのはやっぱり楽しいですね。

その他注意が必要なこと

ETHチェーンのガス代

ガス代たけぇ…ですね。CEXばかり使っていると基本的にガス代という概念が出てこない( ‘出金手数料’ ならあるけどネットワーク状況に応じて刻一刻と変動したりはしないので似て非なるもの)ので、なぜL2が盛んに開発されているかが経験的に理解できないわけですが、MetaMaskでスワップや送金をしようものなら、もう否応なく付き合わなければいけないわけです。

5,000円分スワップするのにガス代が1,500円掛かりますとか意味がわからんわけです笑

バリデータのチェック

ステーキングしている際は、トークンを預けているバリデータが順調に稼働しているかを定期的にチェックしておく必要があります。パフォーマンスが下がっていることもあるので適宜別のところに預け直したりしないと、ちゃんとリワードが回収できません(特にNYM)。

また、ASTRのdApp Staking v3で導入されたように、定期的なre-stakingが必要なトークンもあるので注意。

初めてのトークンではテストが大事

セルフGOXなんて言葉も有名ですが、各種送金を初めとしたCyrpto界隈の手続きにはミスや勘違いが付き物です。

小分けにするとそれだけ手数料が掛かってもったいないという気持ちは拭いきれませんが、特に初めて触るトークンに関しては、初めに少額でテストをして、うまくいったらまとまった数量で再度同じ操作をするようにしないと、絶望の淵に突き落とされます。

'24/12/24 最終更新