Ⅵ.ファイナンシャルプランナー1級に挑戦(残り46日)~「エブリシングバブル」リスクの深層、バリュエーションの教科書~

国家公務員をしている桐島です!

私は、大学生の時から、1か月の書籍の目標購入額を12,000円~15,000円にしていました。

大学では、4年間で400冊の本を紙で購入して読みました。

官僚になってからは、時間がなさ過ぎて、本をあまり読むことができなくなったため、速読術の講座を受講しました。

2日間で10万円もしましたが、自己投資のために身銭を切るという良い体験になりました。

その内容が、以下になります。

最近も、多くの本を継続的に購入していますが、Kindleで購入しているため本の厚みがわからず、どんどん積み上がっている、という切迫感を持てません。

さて、閑話休談で、本題に入ります。

前回は、「いらない保険 ~生命保険会社が知られたくない「本当の話」~」、「損保の闇 生保の裏 ~ドキュメント保険業界~」という書籍を紹介しました。

ファイナンシャルプランナーの分野としては、保険はB.リスク管理にあたりました。

A.ライフプランニングと資金計画

B.リスク管理

C.金融資産運用

D.タックスプランニング

E.不動産

F.相続・事業承継

さて、今回はC.金融資産運用の分野の書籍を取り上げます。

A.ライフプランニングと資金計画

B.リスク管理

C.金融資産運用

D.タックスプランニング

E.不動産

F.相続・事業承継

「エブリシングバブル」リスクの深層

まずは、エコノミスト2人の対談本です。

最近、エミン氏は、大量に本を出していますが、どの本もだいたい内容は似通っています。

エミン氏の主張は、「2025年後半、2026年前半ごろには日経平均株価は50,000円になる」というもので、各種メディアで発信しています。

まえがき

まずは、「まえがき」に今後の経済の見通しがわかりやすく記載されているので、引用します。

株式市場はもはや実体経済を表すものではなく、主要国の中央銀行が提供する「流動性」のバロメーターになり下がりました。つまり、経済ありきの相場から、相場ありきの経済に移ってしまったと言っても過言ではありません。

この相場体制もそろそろ終わりに近づいていると思います。

数年前まで、主要国の中央銀行がジャブジャブお金を刷っていてもインフレにはなりませんでした。これ自体が不思議な現象で、インフレにはならないから無限にお金を刷り続けられるのではないかと主張する専門家まで現れました。(桐島コメント:MMT理論が登場した)

しかし、パンデミックはすべてを変えました。サプライチェーンの乱れから様々なものが供給不足になり、まだまだ働ける50代、60代の方が大量に退職したことから労働力不足も発生しました。パンデミックの時に実施された前代未聞の財政出動も手助けして世界的にインフレが暴走し始めました。

いままでは中国は自国の過剰生産能力を海外に輸出することで、国内でデフレ、輸出先でインフレが起きるのを阻止していました。ある意味中国が世界にデフレを輸出していたので、壮絶な金融緩和でもインフレにならなかった、と言えるかもしれません。

しかし、米中新冷戦がその構図を変えました。もはや欧米を中心とする自由主義陣営は、中国の安い製品を欲しがりません。

(米国、EUによる関税引き上げ。2024年にはブラジルが中国の鉄鋼製品に対して、トルコが中国からの輸入自動車に対して追加関税を導入)

こららの出来事によって、今後中国はバブル崩壊後の日本のように長期のデフレに陥るでしょう。

さらに、中国がデフレを輸出できなくなった以上、主要国は長期のインフレと付き合うしかないのです。

日本でも今後インフレが定着します。インフレの脅威が金融緩和の時代を終わらせるでしょうが、それは金利のある世界の到来を意味しています。金利のある世界が戻れば、相場の価格発見機能も復活するでしょう。

ポイント

それでは、桐島が書籍から学んだポイントをまとめます。

●日銀が利上げを模索し始めると、世界のマーケットから「ジャパンマネー」が引き揚げられる。これがきっかけで、景気後退がやってくる可能性がある。

●過去の金融危機では、だいたい日銀が「最後の引き金」を引いている。世界の中銀が利上げするなか、日銀はいつも最後まで金融緩和を続け、相場の天井がきてから1番最後に利上げする。2008年のリーマン・ショック時も同様だった。

●生成AIは、ChatGPTのサブスク使用量、Google検索の広告収入というビジネスモデルだが、iPhoneが急速に普及した時のような、巨大なビジネスに成長する雰囲気はない。

●エヌビディア急成長には、CoreWeave社というAIクラウドcomputingをビジネスにしているベンチャー企業が75億ドル出資している。そして、エヌビディアもCoreWeave社に出資するという「循環取引」が行われている。

●エヌビディアが出資したお金でエヌビディア製半導体を買い、それを担保にさらにお金を借りてエヌビディア製半導体を買っている。違法ではないが、このような需要はつくられた需要であり、有機的でない。

●株価と日本経済の景況感は根本的に別物。

●日経平均と関係が深いのは大企業の経常利益で、日本経済の調子が多少悪くても、日本企業が利益を出している限り、日経平均は上がっていく。

●日本企業はいま圧倒的に経常利益の方が高く、営業利益の1.5倍。

「経常利益」=「営業利益」+「営業外利益」-「営業外費用」となり、海外現地法人からの配当金等が入っている。

●日経平均はバブルではない。バブル期の日経平均の予想PERは、60~70倍だったが、現在は16倍程度。

●アメリカでは、"Sell in May"という格言があり、「年始に買った株は、5月に売れ」という意味。世界の株式相場には「春にピークをつけて、その後は夏枯れ相場が続き、秋口から再び上がる」というパターンがある。

●日銀は国債の買いオペを続けている。日銀が金融機関から国債を買っているうちは、需給面でも安心材料になりますから、金利が上がりにくい。長期金利が急上昇すれば、日銀は買いオペの購入額を増やさねばならない。

●しかし、アメリカが利下げサイクルに入って長期金利が下がる局面になれば、日本の長期金利の急上昇は避けやすくなるため、買いオペの拡大の必要性は低下する。つまり、世界中で債券が買われるタイミングで出口に向かったほうが、スムーズに正常化できることを日銀は狙っている。

●日本では、日経平均が上昇しない現象は避けられた(ジャパン・パッシングは解消した)。しかし、アベノミクス開始以降、消費税が2度引き上げられて、社会保険料負担も上がり、家計の負担が一気に上がっている。

●国策と絡む投資分野は買い。①炭素中立型社会の実現、②デジタル社会の実現、③経済安全保障の実現、④新しい健康社会の実現、⑤災害に対するレジリエンス社会の実現、⑥バイオものづくり革命の実現、⑦成長志向型の資源自律経済の確立、⑧少子化対策としての地域の包摂的成長、の8分野は経産省の産業構造審議会の「経済産業政策新機軸」で掲げられていて、買いの分野。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/016_s01_00.pdf

バリュエーションの教科書

2冊目は、「バリュエーションの教科書」です。グロービス経営大学院の授業内容をまとめたもので、網羅的でわかりやすい説明が多いです。

ファイナンシャルプランナーのレベルだと、ROE、ROAが以下のイメージの記憶で済みます。

PERが以下のイメージです。

という浅い理解で終わってしまう可能性があります。

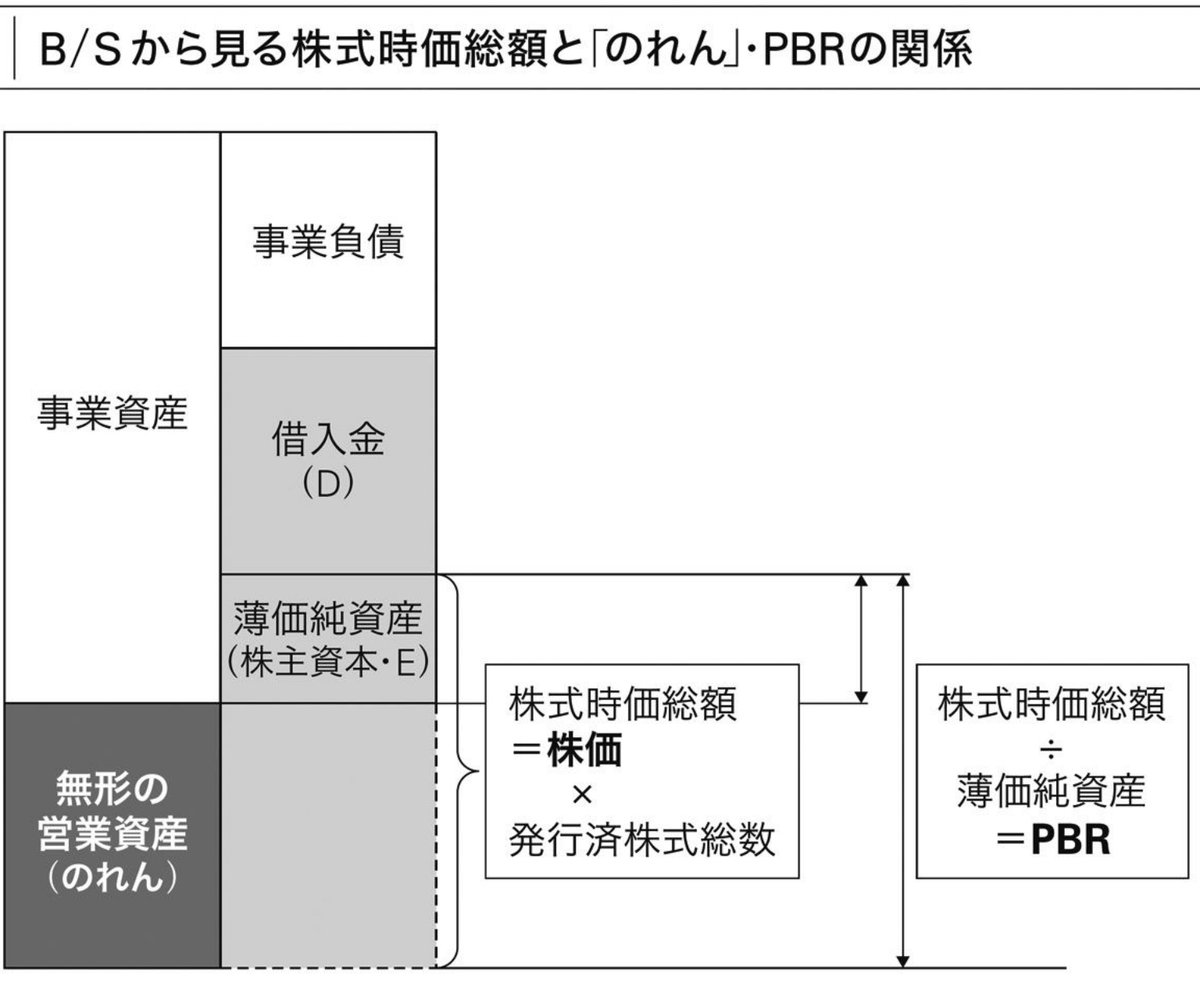

PBRの本当の理解

しかし、この書籍では、PBRは、簿価純資産+無形の営業資産(のれん=goodwill)を、簿価純資産で割ったものだということがわかります!!!

PBRが1倍を割っているということは、無形の営業資産(のれん)が全くない状況になります。のれんというのはブランドと同義ですので、会社のブランド力が全くない=世の中に存在するものとして扱われていない、ということになります。

PBRが1倍を割れ企業は、潰して清算したほうが儲かるのです。

バランスシート(B/S)の理解

また、バランスシートの理解も非常に分かりやすいです。

自分が、会社を設立する気持ちになると、以下のような流れになります。

企業価値の算定の全体像

企業価値の算定も、

PBRは、のれんの創出力。

ROEは、株式資本から効率的に利益を上げているか。

PERは、将来の成長性とリスク(安定性)の指標。

ということで、図解がわかりやすいです。

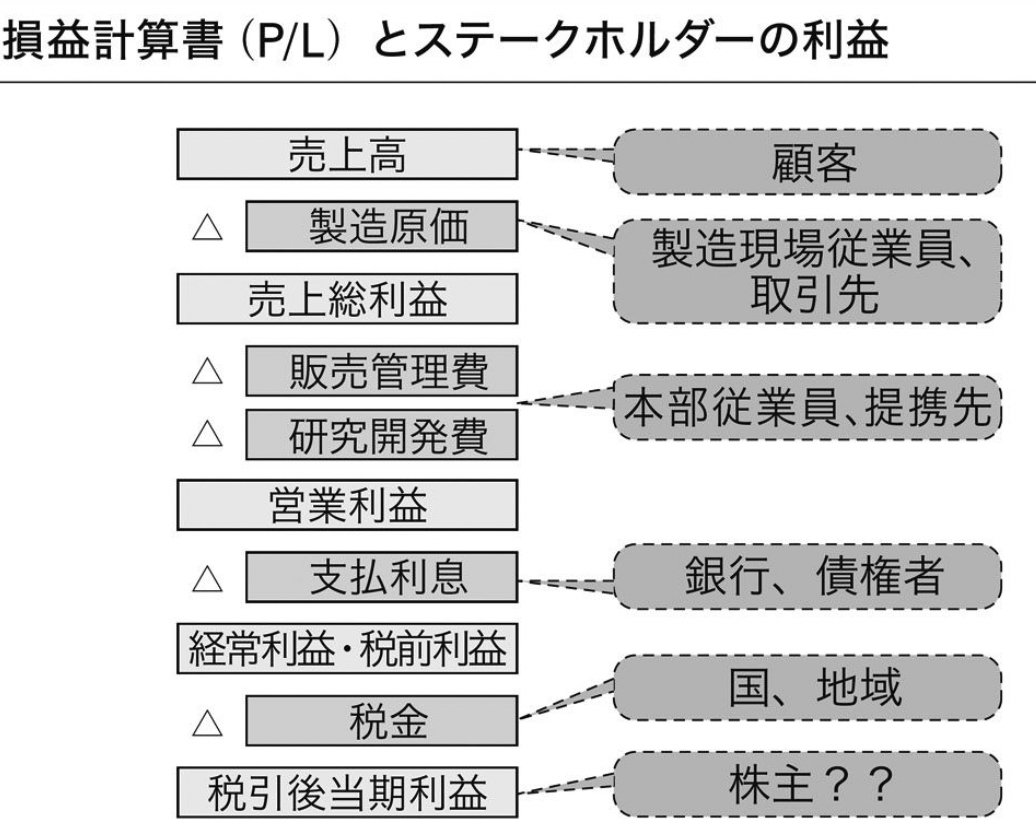

損益計算書(P/L)の理解

1冊目に「日本企業はいま圧倒的に経常利益の方が高く、営業利益の1.5倍」という説明がありましたが、営業利益に、海外からの支払利息などが50%近く上乗せされて、経常利益が1.5倍になるという様子がわかりやすいです。

ぜひとも、ファイナンシャルプランナーのC.金融資産運用分野をもっと理解したいと思われた方は、「バリュエーションの教科書」がオススメです。

現時点の達成度合い

さて、FP1級の学習の進捗状況ですが、テーマ別1問1答の残りの分野D、E、Fに取り組もうと思っていましたが、今週は、全く手を着けられていません。

ひとまず、この週末(12月7日、8日)で、できるかぎりD、E、Fを進めます。

D.タックスプランニング

E.不動産

F.相続・事業承継

次回は以下です。