③カナダの謎を解きに行く旅(世界文化遺産都市、ケベック)

前回の続きです。

今回の旅の最終到着地点ケベックに着きました。2月24日(土)モントリオールから16時にバスに乗ること3時間以上、19時過ぎにケベックに到着。

29カナダドルで快適なバス旅でした。

本日のステイ先は、Auberge Internationale de Quebec(英語ではHi Hostels Quebec)です。41カナダドルでしたが、4人部屋を1人で使用することができたので夜にYoutubeでお笑いを見てしまいました。

さて、24日の夜はAu Petit Coin Bretonというクレーブ料理屋でグラタンとクレープを食べて満腹になりました。店員さんの英語は、かなりフランスアクセントが強く、オタワ→モントリオール→ケベックと移動するにつれてフランス語の影響が強くなることがわかりました。

そんなケベックの歴史は、地球の歩き方によれば、

「街の歴史は、1608年、フランス人探検家サミュエル・ド・シェンプランが、木造の砦をこの地に築いたことから始まる。以来、北米のフランス植民地、ヌーヴァル・フランスの要衝として、毛皮貿易と布教を軸に発展を遂げた。しかし、その後勃発した英仏の七年戦争が植民地にも飛び火し、1759年にケベック・シティのアブラハム平原でフランス軍がイギリス軍に敗れると、ヌーヴァル・フランスは終焉を迎える。その結果、イギリスはケベックを獲得するが、人口の9割以上を占めるフランス系住民の文化や伝統までも支配することはできなかった。(1867年)連邦の成立とともに州都となったケベック・シティは、やがてフランス系住民による自治拡大の動きが活発化するなかで、その中核として独自の道を模索していくことになる。」ということです。

ここでのポイントはもともとのフランス系住民の多さです。1つの国が他国を侵略する時に、現地の住民数がポイントになります。

国際関係でよく挙げられる例ですが、1898年の米西戦争でアメリカはスペインからハワイ、グアム、フィリピンを手に入れました。現在、ハワイはアメリカの州、グアムは準州になっていますが、フィリピンは独立国になっています。これはフィリピンの現地人による反乱を恐れたため、アメリカはフィリピンを植民地にはしたものの、ハワイ、グアムと異なり全領土を実効支配出来ませんでした。現地人の多さ=侵略出来るかどうかの鍵なのです。

ケベックの歴史は、1608年から1759年までの151年はフランス植民地、1759年から1867年の108年がイギリス植民地でした。その間フランス建築物を嫌ったイギリス人は建築物を全てイギリス風に作り変えるという努力をしました。フランス系建築物は、円柱系(Rotunda)がですが、イギリス系は四角形(Rectangle)であるのが特徴です。

街はイギリス建築に支配されましたが、人々はフランス文化・伝統に誇りを持っています。ちなみに、ケベックのフランス語はフランスのフランス語と異なる400年の独自の歴史があるため、発音が異なるようです。これらの情報は、モントリオールのお医者さんと王立第22連隊博物館(詳しくは後に)のガイドに教えて貰いました。

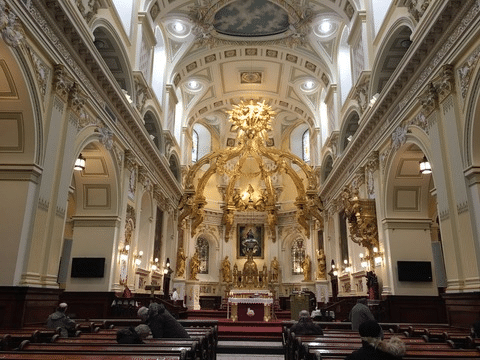

本日訪れた場所は、ノートルダム大聖堂→フニキュレール(乗り物)→旧市街→ケベック州議事堂(閉まっていて入れませんでした)→シタデル(王立第22連隊博物館)でした。

一番面白かったのは、シタデルでした。30分程の英語ガイドツアーがあったため、何でも質問ができました。

シタデルとは、イギリス統治下に建設されたカナダ最大の要塞です。星形の要塞のデザイン自体はフランス式でしたが、イギリスに支配されたため、いまの要塞と全ての建物はイギリス式です。カナダ陸軍第22連隊の一部がいまも駐屯しています。1759年にわずか20分で将軍が撃たれてしまい、フランスがイギリスに敗退したケベック史の黒歴史を作ってしまいました。

ガイドをして下さった女性は、カリフォルニア大学を卒業したため英語が堪能ですが、自分の親はフランス語しかできないと言っていました。

1950年代になるまでケベック州は、イギリス系カナダ人が政治・経済力を持っていて、フランス系が低い地位に置かれていたのですが、1950年代にケベックを中心とした改革運動が起きて、1960年代に強力に推進されたことで、徐々にフランス人の地位が向上し始めたらしいのです。そのため、親の世代はほとんどの人は英語を話さないそうです。

確かに、ケベックの人からすれば植民者の言語を無理に習得するのも嫌でしょう。最近まで、カナダ陸軍第22連隊も英語が出来なかったため、カナダの他の陸軍との連隊でも意思疎通に困難が生じていたようです。なかでも海外の戦場への派兵やPKOの際などその傾向が顕著だったという内情を教えてもらい、同じカナダの国内とは言え、ケベック州の抱える内情が戦争や訓練に及ぼす大きさを知りました。

カナダ陸軍第22連隊は、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、アフガニスタン戦争に従軍したが、アフガニスタン戦争ではカナダ軍が158名に死者を出したなかで、カナダ陸軍第22連隊も15名の死者を出しています。

この旅を通じて、「カナダとアメリカの違いは何でしょうか?カナダをカナダらしくしている要素は何でしょうか?」をオタワ、モントリオール、ケベックにて必死に見つけようとしたのですが、決定打は見つかりませんでした。

しかし、敢えて1つ言えば「異質なものを内包する力が働きやすいこと」がカナダの特徴であるように感じました。

1867年の連邦化でイギリスの自治領になってから、100年以上たった1982年に独自の憲法を制定したばかりです。

比較的に若い独立国家の首都オタワは、フランス文化圏のケベック州とイギリス文化圏のオンタリオ州の狭間に位置していて、両文化のバランスを取ってきました。

カナダの謎を解きに行く旅①(首都オタワ)では「ケベック州とオンタリオ州、マリタイムズで24名ずつ、ニューファンドランドで6名、その他の4州で6名ずつ、最後にTerritoryと呼ばれる3地域で1名ずつなのです。政治区分として、政治力が圧倒的に東部(105人中78人)に偏っているのです。」と記載しました。

これはあくまでも地理的にみた東部で、首都オタワから見た東部は上院議員105人中54人になります。そういう観点からカナダ政治はフランス人探検家が上陸して以来、「内包する2つの大きな文化のバランスを取ってきた」わけです。

私は、いままでヴァンクーバー、トロントにしか行ったことがありませんでした。これはカナダの1つの文化しか体験していなかったことを意味します。今回の旅でカナダのもう1つの文化を肌身で感じることが出来ました。

私のように、想像力が弱い人間は行動で補うしかない、そんなことを痛感する旅となりました。

See you soon.