コヒブレ23回目:国家公務員(キャリア官僚)のお仕事Part5-2(外務省の紹介)

18回目の外務省の紹介のPart5の続編で、Part5-2になります。

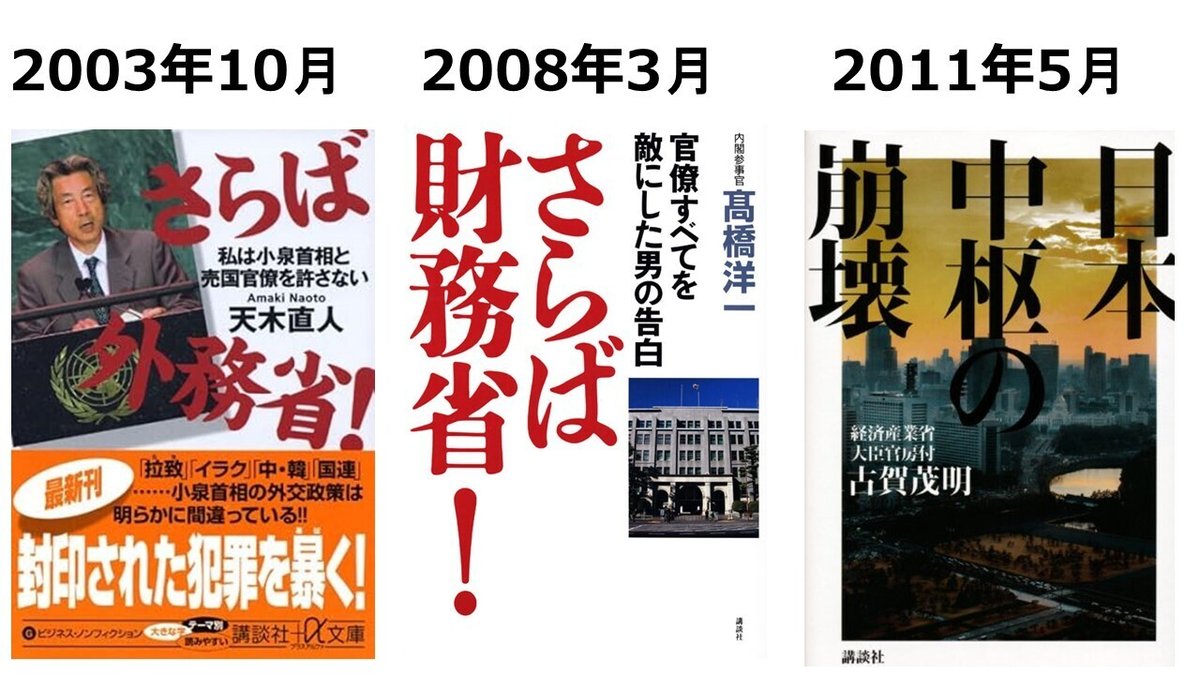

省庁批判本(外務省、財務省、経産省)

時たま、官僚OBによる省庁批判本が出版されます。

これらの共通点は、官僚として30年近く勤務した人が、組織内で先が見えてきたタイミングで、役所を去って、徹底的に所属していた省庁を批判しまくる点です。また、全て、講談社から出版されたという共通点があります。

2003年10月、「さらば外務省」by 天木直人

2008年3月、「さらば財務省」by 髙橋洋一

2011年5月、「日本中枢の崩壊」by 古賀茂明

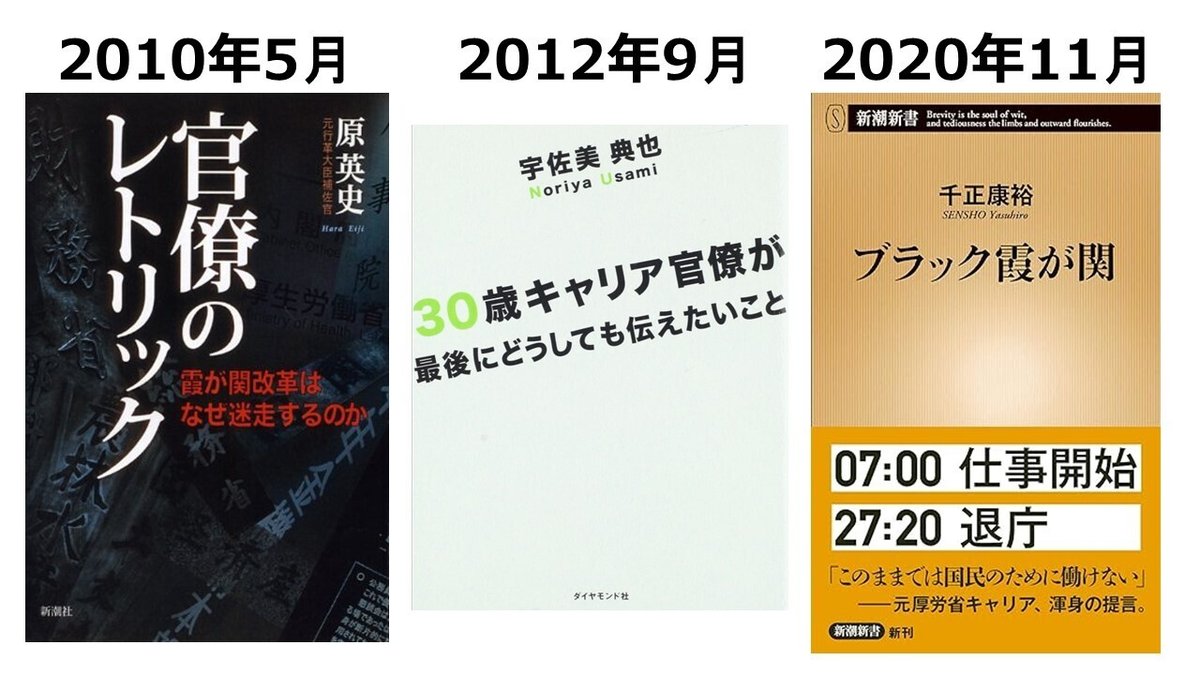

省庁提言本(経産省、厚労省)

他方、省庁を10~20年で辞めた方が、永田町や霞ヶ関や省庁に対して、政治主導や働き方改善を提案している提言本もあります。

2010年5月、「官僚のレトリック」by 原英史

2012年9月、「30歳キャリア官僚が最後にどうしても伝えたいこと」by 宇佐美典也

2020年11月、「ブラック霞ヶ関」by 千正康裕

外務省のトンデモ本(パワハラで事実上更迭された元外交官が恨み節を実名で出版。跡を濁す)

今回紹介するのは、2024年5月に出版された、外務省のトンデモ本です。

私、桐島は役人ですが、私から見ただけでも、かなり書籍の構成がいびつで、同じ内容の繰り返しが多く、まとまりに欠いていて、役人の「文書力の劣化」が明らかな本です。

私は、常に、●●氏という継承を付けますが、著者は敢えて呼び捨てにしようと思います。そのぐらい、気持ち悪いパワハラ人間です。

ネット上の評価で、

「パワハラで事実上更迭された元外交官が恨み節を実名で出版。跡を濁す」とありますが、言い得て妙だと思います。

内容からも、パワハラ野郎(恐竜、化石)ぶりが伝わってきます。

さすが、文春!です。

荒稼ぎのための手段を許さず、内容軽視で、バズりそうな外務省批判本を持ってきたというよくぞ持ってきました、という所です。

書籍を読んでいると、これは事実と異なるのではないか?と思われる記述が多く、山上は、外務省内に友人も味方してくれる先輩も後輩もいないため、孤立無援になって、それでも、強がっていたため、きちんとした省内の情報が入ってこなかったのだろうと思われます。

また、彼を現在、受け入れているTMI総合法律事務所も、Reputation Riskの観点から、大丈夫かな?!と甚だ疑問です。TMIが、人権やパワハラに関して、感度が低いと思われても仕方ないでしょう。

自信過剰

山上は自分を表現する際に、自信過剰過ぎると思われます。そんな箇所をいくつか抜粋します。

日本国際問題研究所(国問研:こくもんけん)

「国内最大のシンクタンクである日本国際問題研究所といった機関に出向を命じられてきた」(P9)

「日本国際問題研究所(国問研)に出向していた元シンクタンカーとして言えば、大方の外務省員のシンクタンクでの議論への関与は、せいぜいお座なり、悪い場合には限りなく無関心に近いと形容できよう。」

→「国内最大のシンクタンク」という表現は、嘘(フェイク)です。国問研は、単なる外務省の天下り先です。以下の幹部は、戸崎 洋史氏以外は、全員外務省からの天下りです。佐々木理事長は、外務事務次官、米国大使まで務めた後天下り。吉田所長は、中南米局長、大臣官房外務報道官を務めた後天下り。首藤事務局長は、入省32年目で外務省から天下りです。

三菱総研や野村総研の足下にも及ばないレベルの、官製弱小天下り機関ですので、天下り先に出向していたからといえ、シンクタンカーとは言えません。

むしろ、外務省員達の間では、国問研に出向する人は、メンタルに問題のある人や、人間関係に難がある人などの問題児、という認識になっています。

国際情報統括官

私が外務省のインテリジェンス部門の局長ポスト(国際情報統括官)にあった時(P41)

→国際統括官は、局長ポストではなく、あくまでも局長級ポストです。

2004年に領事移住部が、領事局に格上げになり、局を1つ潰す必要があったので、国際情報局を、格下げしました。

外務省での違和感

1984年の入省以来、40年もの長きにわかり奉職し、人生の大きな一部であった組織に対する愛着はもちろんあるし、懐かしさもある。同時に、辞めた今だから率直に言えるが、この間常に「何かが違う」との違和感と居心地の悪さを覚えてきたことも事実である。自分の属する組織でありながらも、全く無機質で取り付く島がない組織でもあった。(P4)

「入る役所、就く職業を間違えたのではないか」と感じたことも、一度ならずあった。(P5)

責任あるポストに就いて政策に影響力を行使できるようになるまで、10~20年かけて地道に鍛錬を重なることに我慢できない若手が増えている。また、上司や先輩の有様を見て、仕事にやり甲斐や将来性を感じられない省員が増えている。これらが相まって離職につながっているように思える。

こうした傾向は、2001年に外交官試験が廃止されて国家公務員試験に統合されてから入省してきた若手の間で加速されてきたことは間違いない。「外交をやりたくて入ってきたんじゃないのか」と翻意を促された若手の何人もが、「別に外務省じゃなくても良かったんです」と応じるのが典型だ。かつてと比べ、外交に対する関心と思い入れが薄まっているとも言えよう。(p198)

→記述に一貫性がないのがポイントです。外務省は、山上自身が、40年のうち何度も、「何かが違う」と思った組織ですので、いまの若手が辞めるのは当然です。外務省の魅力が下がり、魅力的な転職先が増えただけの話です。外務省が組織改革を怠ってきて、昔から魅力的ではなかったのに、周りの就職先の魅力度が高まったため、相対的により魅力的ではなくなった、というだけの話だと思われます。

山上が、たまたま辞めずに、40年間勤め上げてしまったというだけの結果論であって、その偶然を前提に、現在の若者に意見するのは、甚だ筋違いな気がします。

最近の外務省の特徴

今の外務省員を包む疲労感は、より深く恒常的であるように思える。一過性のものではなく、夏山の根雪のように残っていると言えよう。そのひとつの大きな要因は、日本が関与する重要な国際会議が幾何級数的に増加してきたことだ。かつては国連総会とG7サミットが主要なものだったが、今やこれに加えてASEAN(東南アジア諸国連合)関連会議、東アジアサミット、APEC、G20、さらにはクアッドと拡大・深化している。(P161)

日本外交のすそ野が拡がったこと自体は多きに結構なのだが、会議の準備に携わる事務方の作業量は膨大だ。そうなると、関係部局の問題意識は、個別の政策課題に対処するよりも、首相や大臣が求められているこうした国際会議を如何に乗り切るかに焦点が向けられがちになる。各議題について、どういう発言・応答要領を用意し、事前の勉強会で説明して了解を得るかということに汲々となる。中長期的な政策を云々することなく、目の前の国際会議を大過なく乗り切ることが焦眉の急となるのだ。

換言すれば、政策立案よりも会議対応、さらには会議出席のためのロジスティクス、儀典関連事項の処理などの優先順位が高くなり、大方のリソース(時間、予算、体力)が費やされてしまうこととなる。

こうした外務省におけるロジ、儀典の重点化に拍車をかけたのが、安倍政権下の2013年に創設されたNSCである。

(中略)

他方、コインの裏面の話としては、外務省の非政策官庁化が進み、安全保障に通じた人材が外務省からほぼ恒常的にNSC事務局(NSS)に出向するような事態を招いたことも否定できない事実だ。若手の意欲に溢れた人材がNSSへの出向を希望する例も年々増えており、外務本省での優秀な人材の確保が困難になっている面もあると聞く。(P162)

今の外務省では、地域専門性と語学力を軽視した人事が横行しているのだ。

(中略)

特に、顕著なのは米国専門家の決定的な不足である。

(中略)

もっとひとい話は、最近の北米局長人事だ。

(中略)

ところが、ここ10年ほど振り返ると、フランス語、ドイツ語、スペイン語研修の者が北米局長に就任することが通例化している。

「外交官の少なからずは『外交』をせずに内向的に『内交』ばかりしている。在外研修明けにビークを打った語学力は、どんどん錆びついていく。皮肉にも、霞ヶ関、永田町をその周辺の2km以内の内交に長けている人ばかりが出世して、在外には『飛ばされる』人しか行かない」(P183)

もともと「在学では、仕事はほどほどで良い」、「在外はゆっくりするところ」といった考え方が根強いことは間違いない。こうした状態を受けて、かつてある大先輩が在外公館を「おバカ天国(fool's paradise)」と形容したと聞かされたことがある。言い得て妙かもしれないと受け止められてしまう実態があるのだ。

→これらの点は、外務省から直接聞く話でもあり、正確な記述と言えます。業務の増大が、安倍政権以降の政治主導にある面もありますが、外務省は特に、地域専門性と語学力を重視しません。

山上の提言

今の外務省にあっては、若い職員のこらえ性がなくなり、在外研修直後の本省勤務に耐えられずに辞めていく人間が後を絶たない。入省年次によっては同期の3分の1以上が辞めた期もあるという。こうした若い世代が30年間も下積み生活を続けるのが我慢できないと言うなら、優秀な人間を40代で、課長を務めた後にでも総領事や小国の大使に抜擢してはどうだろうか。若さや粋のよさが重宝される国が少なからずある中、こうした抜擢は大きな反響を呼び、良い効果をもたらすことだろう。抜擢が女性であれば、もっと話題を集めるだろう。

→全くもって指摘の通りです。アフリカの小規模公館は、大使+館員が2~3名の所もあるので、そういった小規模公館の大使ポストを能力のないシニアに割り当てるのではなく、能力とやる気のある若手に割り当てて、能力のないシニアは、どんどん国際問題研究所などに送れば良いと思います。

以上、久々にトンデモ本を読んだので、内容をまとめて見ました。「天上天下唯我独尊」という言葉がピッタリな本です。

外務省出身者でも、佐藤優氏や、藪中三十二氏の文章とは、雲泥の差があり、よくぞ、文藝春秋、出版したな!、という感じだと思いました。

省庁や外務省批判が好きな一部の層に対しては、バカ売れすること間違いないですが、基本的には立ち読みで十分です!!!

以上

外務省を志望する方は、外務省のコスパの良い活用の仕方について、以下をご覧下さい。