第6回④ 吉村 健佑先生 元医系技官が“キャリア中断“で得たもの

「医師100人カイギ」について

【毎月第2土曜日 20時~開催中!】(一部第3土曜日に開催)

「様々な場所で活動する、医師の『想い』を伝える」をテーマに、医師100人のトーク・ディスカッションを通じ、「これからの医師キャリア」を考える継続イベント。

本連載では登壇者の「想い」「活動」を、医学生などがインタビューし、伝えていきます。是非イベントの参加もお待ちしております!

申込みはこちら:https://100ninkaigi.com/area/doctor

記事編集責任者:産業医/産婦人科医/医療ライター 平野翔大

元厚生労働省医系技官であり、現在は千葉大学医学部附属病院の特任教授、民間プロジェクトの「こびナビ」の幹事など、多方面にご活躍されている吉村健佑先生。現在のキャリアに至った経緯や、今の若手に伝えたいことを伺った。

吉村 健佑

2007年千葉大学医学部卒。2012年東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻を修了しMPHを取得。2018年に千葉大学大学院医学研究院を卒業し医学博士を取得。

精神科医として勤務後、2015年から2018年まで厚生労働省で医系技官として医療政策に関わる。2018年千葉大学病院特任講師・産業医。2019年8月より現職である千葉大学医学部附属病院 次世代医療構想センターのセンター長・特任教授として着任。

2020年よりCOVID-19 対策として、千葉県COVID-19対策本部、成田空港検疫官、新型コロナワクチン啓発プロジェクト「こびナビ」幹事などで活動。精神保健指定医・精神科専門医/指導医・労働衛生コンサルタント。著書「医良戦略2040-2040年の医療を生き抜く13の戦略-」(ロギカ書房.2022年)。

日本への“危機感”覚えた、

医学部時代の原点

電車のチケットを買うために窓口の前で並んでいると、平然と列に横入りされる。

30分並んだ先の窓口で、「売り切れたので買えません。はい、次の人。」と事務的に告げられる。

なんとか購入したチケットを握りしめて列車に乗り込むと、指定席には誰かが座っている。

医学部という閉鎖的な環境に身を置く中で、“医学生”という服を脱ぎ捨て、誰も自分のことを全く知らない場所でどこまで通用するか挑戦したい――。その想いから、バックパッカーとして約12カ国を渡り歩いてきた吉村先生。これはその中でも特に印象に残っていると語る、2001年当時の中国でのエピソードだ。上記の状況は、当時のアジア旅行では珍しいことではなかった。

「電車に乗る、ただそれだけのことでこれほどのことが起こる。主張しないと利益が得られないんです。日本ではこんな苦労をしないでしょう?」と豪快に笑う。

自分の利益を最大化するために貪欲にもなれる姿や、倫理や秩序を一旦脇に置くこともためらわない姿に、人としてのエネルギーの強さを感じ、吉村先生はその姿を「彼らは“本気で”生きていた」と表現した。本気で生きる異国の民を肌で感じた時に、漫然と日本で生きていくこと、さらに“日本”自体への強い危機感を抱いたという。

「このままでは日本は何かを成す力がなくなってしまうのではないか」

「自分で何かを起こして活動しなければ、この大きな波にのまれてしまうのではないか」

当時、強烈に植え付けられた日本の国際競争力への憂いは、現在、国内の医療政策課題に対して前線に立ち続ける吉村先生にとって重要な体験だったと語る。

キャリア中断に手厳しい声も…

それでも“横方向に飛び込んだ”訳

華やかな経歴を持つ吉村先生だが、決して最短距離で走ってきたわけではない。

高校卒業後、一旦は理系の大学に進学するも、ダウン症候群の弟を間近で見てきた経験から「社会適応に困難のある患者と、その家族を支える職業として医師になりたい」という想いを諦めきれず、再受験で医学部へ。

その後、公衆衛生大学院卒業、厚生労働省医系技官を経て、千葉大学特任教授へと続く。

初期臨床研修を終えて、後期専門研修に進み、サブスペシャリティを持って臨床医として働く。そんな研修制度が確立されていく中で、なるべく無駄なく最短距離で、一方向的にキャリアを積み上げることを目標とする医師が増えている。

これに対し、吉村先生は「たしかに医師になるまではまっすぐな一方向かもしれない、でも医師になってからは横方向に飛び込んだっていい」と断言する。

横方向に飛び込んだとき、つまり、吉村先生が精神科医としてのキャリアを一時中断し、公衆衛生大学院への進学を決めた10年前、医師が公衆衛生大学院へ通うことに対する周囲の反応は手厳しいものだった。「今さら、なぜ修士課程に通うのか?」と何度も聞かれたという。

「でも、必要だと感じたんです。その時の社会の要請に応じて、課題発見から解決までに必要な技術や知識を掴みにいくのが医師の仕事です。」と吉村先生は返す。

当時、患者の「社会適応」に興味があったからこそ選んだ精神科医としての仕事は充実していたが、同時に大きな葛藤も芽生えた。

「精神科疾患は、診察室の中だけで治療が完結することはない。診察室の外、患者を取り巻く環境因子が大きく影響すると考えます。1対1の対人支援技術の、その先にあるものは何か?多くの人が幸せに過ごせる『地域』『社会』づくりとは?を考えるようになりました。」

自分の興味と社会課題を突き合わせて出た答えが、「公衆衛生大学院に飛び込む」だった。

課題を見つけ、解決のために必要なものを、取り入れる柔軟性と謙虚さ。

「今はもう、公衆衛生大学院に通うこと自体、珍しい選択ではなくなってきた。今の人たちはもっと他のことを考えた方がいいのかもしれないね。」と冗談まじりに話してくださった。

「官・民・学・医」そしてその先へ

医師としてさまざまな活動を行う中で、吉村先生としての強みは何かを伺った。

「私の能力が高いわけではないんですよ。圧倒的にブルーオーシャンなんです。」

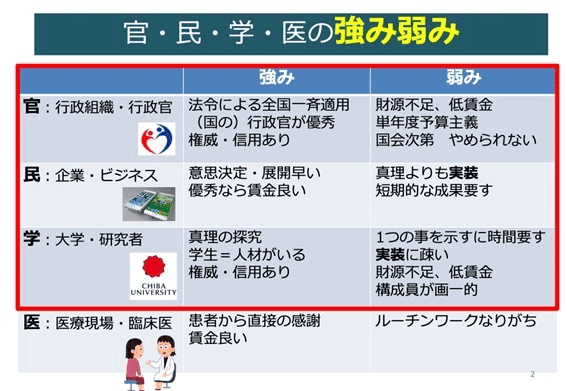

そう笑いながら、一枚のスライドを見せてくださった。

現在、吉村先生は千葉大学病院次世代医療構想センターでの教育研究(学)、また企業との共同研究(民)を進めながら、医療課題解決の提案、現場への実装を行っている(官)。その多忙を極める状況の中でも、週一回の臨床業務は欠かさない(医)。

「臨床医として現場の生きた経験があるからこそ提案できるものがある、説得力が生まれるんです。」

医療技術の有効性と安全性の評価は学問的にできるが、必要性は現場にいる人間にしかわからない。そこに医師という特異な職業の強みがある。

「官・民・学・医のすべてのフィールドで仕事をしているからこそ、若手を含むフォロワーとの繋がりが増えたり、新しい発想が生まれたりして、事業が前に進むこともある。仕事の分散投資が重要です。」

このバランス感覚とエネルギッシュさが吉村先生たるゆえんだろう。

さまざまな観点から医療に従事する吉村先生に、今後の展望を伺った。

「最終ゴールはわからないですね。70歳くらいまで働くだろうから3分の1が終わったに過ぎません。だからこそ、官・民・学・医のすべてをもう一度ローテーションし、自分の人生、自分が今までやったことのないことをやりたいです。もしかしたら官・民・学・医、その先の5つ目があるかもしれませんよね。」

昨今のコロナ禍で、新型コロナウイルス感染症やワクチンに関する正確な情報を届ける医療監修のプロジェクト『こびナビ』を立ち上げた吉村先生。医療体制において浮き彫りになった問題も多くある。

「自分の専門性の外であっても社会の要請に対して応じていく、課題があっても放置されてしまっている問題に資源を投資していく、それが医者っぽいんじゃないですかね。」

なぜ医学部に入ったのか、

忘れないでほしい

最後に、さまざまなキャリアを経験されている吉村先生から今の若手に伝えたいことを伺った。

「なぜ医学部に入ったのか、忘れないでほしい。そして、キャリアの分岐点に立つとき、特に人と違うことをやるときには『医師とは何か?』を考えてほしい。」

吉村先生が医師とは何かを考える上で、必ず立ち返るもの、それは医師法第1条だという。

医師法 第一条

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

キャリアの分岐点に立つ度に、必ずこの文言を自身に問い直すという。

「医療や保健指導は手段の一つで、医師としての目的は、国民の健康な生活の確保。どんなキャリアに就こうとも自分の決断はそのゴールに向かっているか?と常に考えるようにしています。」

臨床医を一時離れることになっても、医師を辞めるわけではない。

政治家になっても、官庁に勤務しても、起業をしても、医師を辞めるわけではない。

『国民の健康な生活を確保する』ためにもっとさまざまなやり方で医師として社会に価値を提供できるはずだと吉村先生は語る。

医師というキャリアにおいて、臨床医だけではなく、さまざまな選択肢がある時代。

だからこそ基本に立ち返り、医師が社会へ与える存在意義を考えてほしい。

多くの視点から医療に携わる吉村先生だからこそ言える、重みのある言葉であった。

取材・文:関西医科大学6年 千手 孝太郎・島根大学医学部6年 筧 みなみ

本記事は、「m3.comの新コンテンツ、医療従事者の経験・スキルをシェアするメンバーズメディア」にて連載の記事を転載しております。 医療職の方は、こちらからも是非ご覧ください。