生物心理社会モデルを考える

Bio-Psyco-Social Model(バイオサイコソーシャルモデル:BPSM)をより深めるために本を読み返しています。

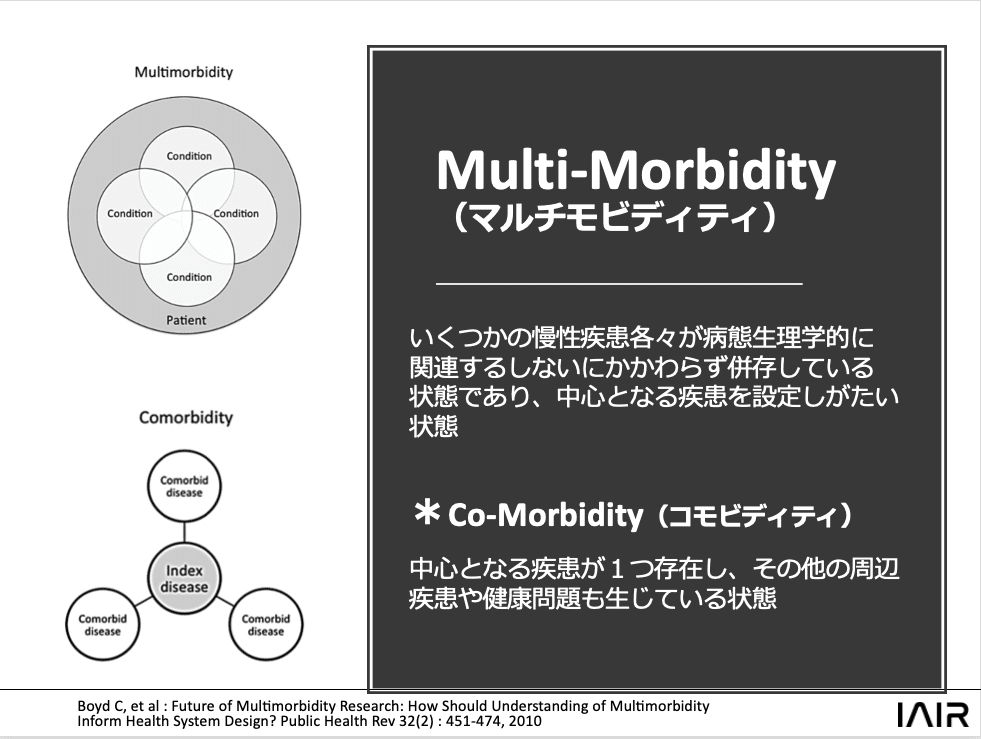

最近、多疾患併存状態(マルチモビディティ:Multimorbidity)という、考え方が総合診療医(GP)の先生からよく言われています。

自分が講義してたときにもマルチモビディティに関しては取り上げていましたが、こういう考え方をしていくうえでもBPSMの考え方は非常に重要だと思います。

*最近マルチモビディティを「マルモ」と呼ぶそうなので乗っかりまして今後はマルモと呼びます笑

↓マルモ的視点として以前の自分の記事も読んでもらえると嬉しいです。

総合診療の世界は医学モデル的(エンゲル風に表現するのであれば生物医学)のみならず、社会モデル的(心理社会モデル)だなぁ、という意味で私の追いかけるリハビリテーションに近いなぁ、と感じております。

GPの先生からしたらえらっそうに!!!となるかもしれませんが笑

上の記事でも書きましたように私達は「マルチファクター」という表現をしています。

マルモ自体は多疾患併存状態の名の通り、疾患をベースにしていますが、「マルチファクター」の場合は、疾患も含めた、より心理社会的側面もひっくるめた表現です。

疾患そのものの診断や薬の処方などは日本では医師の先生しかできません。リハビリテーション職種として、家屋環境やご本人さまの希望、夢も評価します。そういう意味で、医師の先生とのコミュニケーションは改めて非常に重要だと思っています。

言い換えるならマルモ的視点はDr.の先生の専門的領域で、マルチファクターはリハビリテーション職としての強みを活かすことができる領域、と捉えています(心理社会的側面をリハビリテーションの専門性と考えているわけでは決してありません)。

*マルチモビディティが「マルモ」なのでマルチファクターは「マルファ」でしょうか、、?「マルフ」か、、?

、、、随分とかき乱したのですが、本来の方向に戻します。

一般的にBPSMを語るときによく図示されるのが生物・心理・社会をマルでくくって各自専門のフィールドもあるけど共通の部分もそれぞれありますよーというもの。

これは図示するうえで説明しやすい、という理解のほうが良さそうです。

というのも、提唱者であるジョージ・エンゲル先生による生物医学一辺倒な流れに対するアンチテーゼのような発生の仕方であったからです。

Wikipediaより

もっと言えば、当時はBPSM、という表現すらしていなかったようです。

モデルは構築するとどうしても重箱ができるために、その欠け落ちた端を突かれることになります。

BPSMもまた同様でした。

その代表が、「生物モデルと比較してBPSMはオチがない」というやつです。

言いたいことはなんとなくわかりますね。笑

確かにBPSMを単純に

「生物・心理・社会」に分けてそれぞれで考えることが重要です。

と言われると、じゃあどうしたら?結局物事を曖昧にしただけでは?

となります。

前述したように、BPSMもそうですが、マルモもマルファも一層の構造ではありません。

そもそも二次元で描けるものではありません。

だからこそ、WHOのICFがあると思っています。

BPSMは立体的でパラレルですが、理論として未熟ではありません。

本を更に熟読せねば。

相互依存性と相対的独立性のリアルタイムなOODAループ。

それを目指していきます。