アイスランドから見る風景:vol.25 レイキャネス半島での噴火 2023/24年編 火山活発活動期の到来① グリンダヴィークの歴史

2024年1月1日夕方16時ごろ、能登半島の珠洲市近辺でマグニチュード7.3に当たる地震が発生し、多くの家屋が倒壊・破損、それにより住民約240人が死亡、約1300人が負傷、また道路・電気・水道などのインフラが壊滅的な損害を受けた。過去3年群発地震が続いていた地域であったのにも関わらず、その異常な頻度で起こる地震のニュースが、逆にわたしたちの警戒心を薄らせて、地殻活動の異様な発現が能登の日常に埋没した観さえあった。これだけ頻繁に地震が起こっていれば歪みは解消されるはずだから、よもや大きな地震が起こることはないーそんなふうにわたしたちは考えていたのかもしれない。

京大防災研究所の解析では、実は2つのマグネチュード7.3地震が13秒という間隔で連動して起こり、そのためにエネルギーは約2倍の7.6規模に達していた可能性があるという。しかも能登半島と佐渡島の間には割れ残りの断層がまだ残っており、これが再度大きな地震を引き起こすことも危惧されている。このニュースに避難生活を送っている現地の方々の気持ちはいかがなものだろうか。自然災害によって自分の生活がまさに足元から崩壊するという絶望は、筆舌しがたい苦難に相違ない。

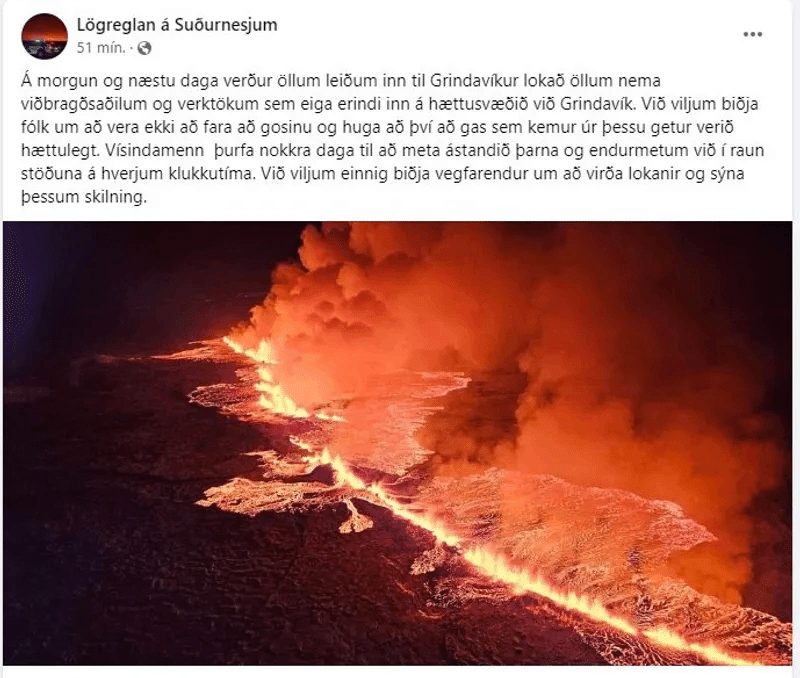

珠洲市や輪島市のそんな被災者の気持ちを今一番よく理解できるのは、アイスランドのレイキャネス半島にある村グリンダヴィークの住民かもしれない。なぜなら彼らは2023年11月10日から村を離れ、今現在も避難生活を余儀なくされているからである。今回のコラムでは、主にレイキャネス半島における火山活動の歴史を簡単に振り返り、グリンダヴィーク、ブルーラグーンのこれまでの変遷について書いてみたいと思う。

まず2023年以降の噴火が、それ以前の同エリアでの噴火といかに異なるか、下記の記事を参照にしていただきたい。今こうして振り返ってみると、噴火が村の存続を脅やかす恐れがなかったために、これらは『ツーリスト噴火』と呼ばれ、観光を通して国も地元の住民も自然の恩恵に浴することができた幸せな時代だったと思う。火山の噴火が観光客を呼び寄せるイベントになるとは、噴火=自然災害の日本人には想像に難いことだろう。

噴火の前には、マグマが地下から上昇することで誘発される火山性の群発地震が起こる。アイスランドの島全体は海底山脈である大西洋中央海嶺の山頂部分にあることから、この火山性地震はこの島の各地で毎日起こっている。週に500から800くらいが平均だが、レイキャヴィークを含む首都エリアに住んでいて地震を感じることはほぼない。その理由は、震度が小さいことと海底山脈の火口付近は人家が少ないからだ。アイスランドにノルウェーから人が移り住み始めたのが874年前後、アイスランド人たちはその後現地での噴火体験に基づいて、噴火が起こる可能性の高いエリアを避けて村や町を形成していった。

このレイキャネス半島一帯は、アイスランドにある5つの火山地帯の一つで、およそ800~1000年おきに噴火が起こる場所だと言われる。レイキャネス半島の大部分の溶岩台地は約4500年前には形成された。アイスランドがまだ無人だった1800~2500年前、そしてアイスランド有史時代の950~1240年の間に噴火している。このエリアの噴火の特徴は、大きな火山が大噴火するのではなく、あちらこちらで規模の小さな火口が開き、割れ目噴火を短期間繰り返すというものだ。噴火のサイクルは30~40年の活動期と50~100年の静穏期を数回繰り返して、火山活動は休止に向かうと考えられる。

グリンダヴィークの一部であるスンドゥフニューカ溶岩台地は約2000~2400年前の噴火、温泉施設ブルーラグーンと地熱発電所があるスバルツセンギの一帯は、1211~1240年頃の噴火でできた地形である。つまり、人が住み始めて人工建築物が造設されていくその期間、このエリアには火山の噴火はなかった。地熱発電所を建設したくらいだから、ここが高温度地熱地帯と呼ばれる活発な火山活動があるエリアとの認識は国民にもあった。ただ火山による人的・物的災害を実際に体験したことないアイスランド人にとっては、レイキャネス半島での”噴火”は、民話や昔話の枠を超えていなかったのかもしれない。差し迫った現実としての逼迫感がなければ、被災の知恵は時代とともに錆びついてしまうものだ。過去3回の三陸海岸での大津波を例にとっても、結局は2011年3月11日の東北大震災が起こるまでは、その教訓は現代人に活かされずにいたのとあまり変わらない。

木が地表を覆っていないアイスランドでは、地表の裂け目である地震断層を数多く確認できる。

そもそもこのグリンダヴィークが村として機能する自治体になったのは、1974年のことである。アイスランドへの移住が始まった時期から、およそ2世紀過ぎた11世紀に、初めてこの地方に人が住み始めた。その時期の人口の記録は残っていないものの、1703年には214人という記載があるため、当初は大変数少ない家族が居住していたと思われる。アイスランドの島全体がそうであるように、この土地も畜産や耕作には不向きであり、家畜の餌に海草を与えていたこともあったらしい。1500年以降グリンダヴィークはようやく漁村として生計を立てるようになる。20世紀末には年間の水揚げ高が4万トンになり、漁獲、水産物加工、水産物の養殖で村は大きくなっていった。1980年の村の総人口は1929人となった。

グリンダヴィークの村が少しずつ面変わりを始めたのは、それまでは地元の人たちが気軽に入浴していた温泉が、ブルーラグーンと命名された1981年以降のことである。

その後のブルーラグーンの変遷を大まかにたどってみよう。1987年には地元の銭湯のように庶民的だったブルーラグーンに更衣室が設けられ、1992年には外国人観光客を誘致するための法人となり、1999年と2016年に施設を改築・増設、またアトピー性皮膚炎の治療を主眼に置いたシリカホテルが誕生している。2018年にはさらに高級リゾートとしてのリトリート・スパも造設された。ブルーラグーンのお湯は、スバルツセンギ地熱発電所で使用した温泉水を再利用したものなので、当初ブルーラグーンの資本も国や地方自治体、アイスランドの個人投資家からの出資たっだのが、ブルーラグーンが世界でも有数な高級リゾートに変貌するにつれ、外国資本も入ってくるようになった。

ブルーラグーンの成功は、そのままグリンダヴィークの繁栄にも繋がっていた。1990年には人口は2172人、2000年には2317人、2010年には2830人、2020年には3508人とコロナ禍までは住民数は右肩上がり、噴火で村が無人になる前の統計では3666人と記録されている。約24%の人口増加が起こっている2010年から2020年の10年は、2008年のリーマンショックに引き起こされたアイスランドの金融崩壊により、国の根幹産業が漁業から観光業に移行していった時期と重なる。ブルーラグーンの近郊には、数多の宿泊施設やレストラン、またゴルフ場などの娯楽施設も造られ、多くの雇用を生み出した。

入浴客の間に垣間見える、黄色のベストや黒のジャケットを着ている人たちは、ブルーラグーンに勤務しているスタッフ。背景でもうもうと煙を上げているのはスバルツセンギ地熱発電所、その後ろはグリンダヴィークとブルーラグーンの間に位置する、高さ243mの火山・ソールビョルン。

グリンダヴィークの人口の変移について追記しておくべきは、人口にカウントされている外国人の数だろう。ここでいう外国人は、アイスランドパスポートを持たない人たちのことを指す。EUやEFTA加盟国の住民で、シェンゲン条約により移動や就職の自由がある人たちも、この数に入っている。主にアイスランドでの金融崩壊後、観光が外貨の稼ぎ手になってからの統計を見ると、2009年から2014年の間は210人から220人で推移していたのが、2015年から2020年コロナ前には220人から660人に増え、2021年から現在までは約680人から770人となっている。つまり、2010年からグリンダヴィークでの人口増加に寄与しているのは、主に外国人だと言える。2023年の人口割合を見ると、約21%が外国人なのだ。

同じ年にA2とA4とあるのは、1年のうちに2回集計をしているため。

現在アイスランドに住む外国人は、総人口39万4960人の18%だと推定される。彼らの大多数は、働くためにこの地に滞在している。アイスランドが外国人にとって住みやすい国かどうかは、意見が分かれるところだろう。特殊な言語、厳しい天候に加え、持ち家が不動産の大半の割合を占め、インフレ率が高いうえに、変動を受けやすい独自の通貨をもつお国柄だ。一般の労働外国人にはレイキャネス半島での噴火の歴史など知る由もない。2020年ごろからグリンダヴィークに住んでいれば、群発地震や繰り返される近郊での噴火にある程度慣れはしても、2023年の生活を脅かす災害としての噴火は、彼らにもきっと想像だに出来なかった災難に違いない。(次回に続く)