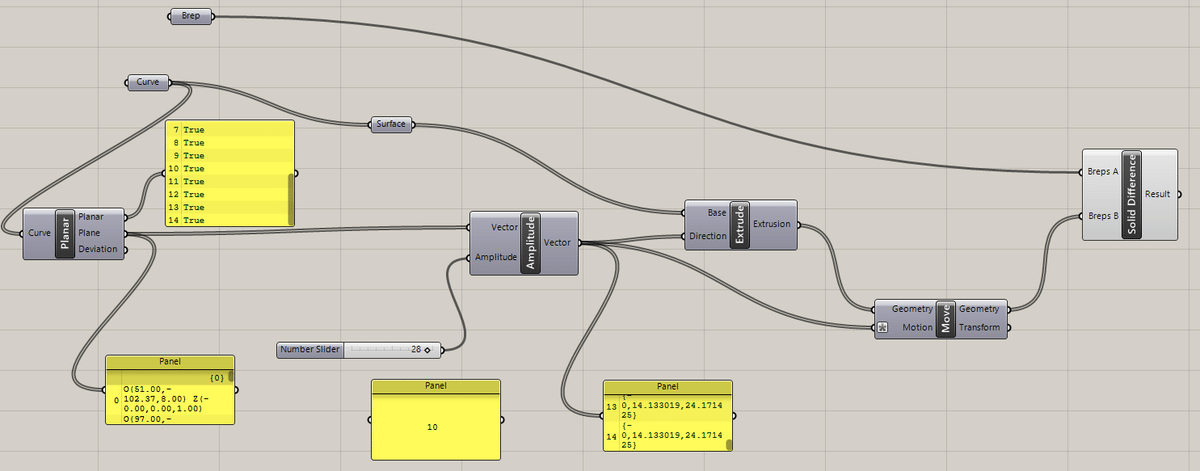

PlanarからAmplitudeに接続で法線方向取得

アプリクラフトが公開している記事

「Rhino・Grasshopper:ブール演算の差(BooleanDifference・SolidDifference)の演算時間と代替案」

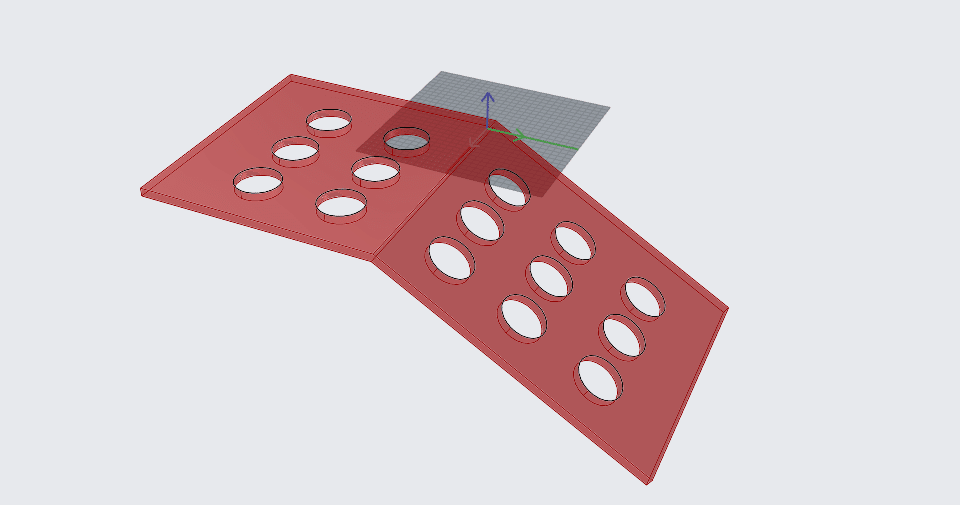

この記事の案3:【Grasshopperで】Extrude → SolidDifferenceを模倣してGrasshopperの勉強をしようとやってみたが…

コレ…すごっ!(驚)

ポンコツな僕でも記事に乗せているGrasshopperの画像と

何より公開しているデータでで楽々再現できた

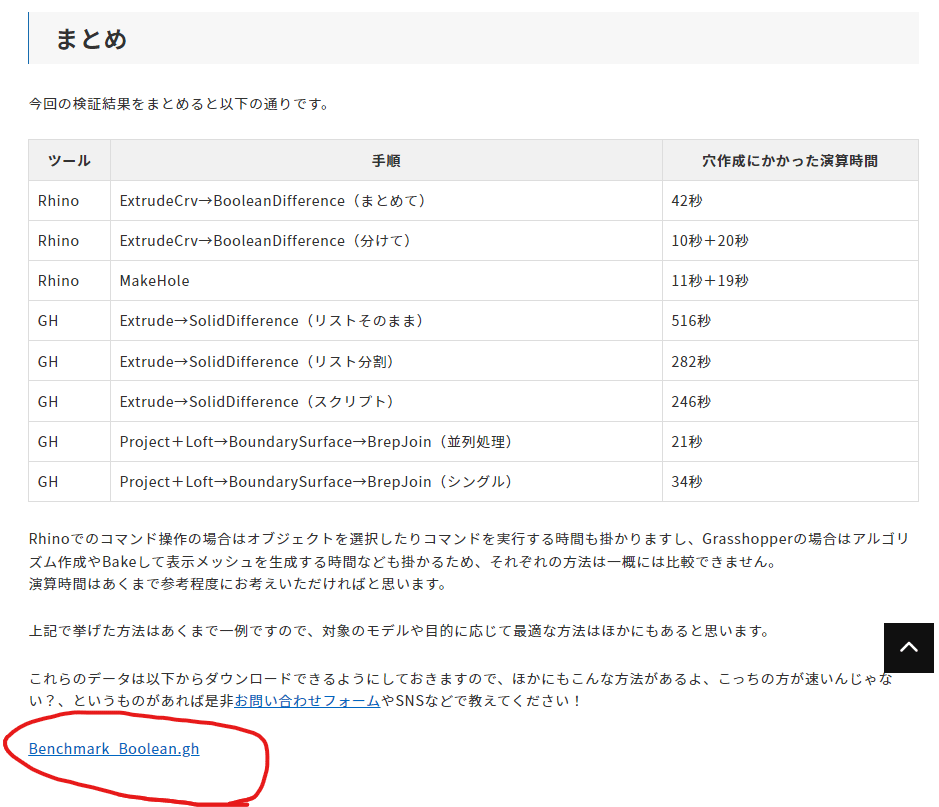

ちなみにデータは記事を下スクロールしていくと書かれている「まとめ」の1番下にある

よくGrasshopperのブログとか見るんですけど

画像載せるよりもデータをupしろ、と

ごたくはいいからブツよこせ、と毎回思うんだが(おい)

ほんとさすがですわアプリクラフトさんは

今回学べたのは下記のコンポーネント

1.Planar

2.Amplitude

3.Extrude

4.SolidDifference

まあ自分Grasshopperの初心者なんで

ほぼ全部のコンポーネントは初めて触ったことになる

単純なコンポーネント以外のポイントとして特に勉強になったのは以下になる

Planarの出力端子Planeをベクトルに変換するコンポーネントをつなぐと法線方向を取得できる

Moveの入力端子で右クリック>Expressionで入力した数値の大きさを調整できる

Planarからベクトル接続で法線方向取得とかコンポーネントのヘルプ読んだだけじゃ絶対知る由もないでしょ

ほんとやってみて良かった