初期研修医のうちからやるべきJ-OSLER対策は早ければ早いほどいい!

内科専攻医プログラムに進むことが公式に決定するのは研修医2年目の11月ごろになります。

それよりもっと早く決める人もいるかと思います。

まちうけるのは内科専攻医の障壁として有名な内科J-OSLERです。

いかに大変かは、SNSでの情報や先輩から聞いている人も多いはず。

J-OSLER対策は研修医のうちから始まります。

この記事では研修医のうちからやっておく必要があるJ-OSLER対策について紹介します。

J-OSLERについて簡単に教えて!

J-OSLERってかなりわかりにくいですよね。

細かな紹介は内科学会のサイトを見ればいいので、ざっくりと紹介します。

J-OSLERとはざっくり言うと

「いろんな内科のレポートを書いて専用のWebサイトに入力して上級医+外部の医師から合格をもらう必要がある試練」

ということです。

レポートの数が問題だ

レポートは短い方と長い方があります。

短いレポート=症例登録

長いレポート=病歴要約

こんな感じです。

数も違います。

短いレポート=症例登録 120症例以上

長いレポート=病歴要約 29症例

評価内容も違う

短いレポート=症例登録 院内の上級医の評価

長いレポート=病歴要約 院内の上級医+外部の医師の評価

この評価については、実際に書いていく3年目以降で考えればOK なので、初期研修医のうちは知ってだけおけばOKです。

2024年以降からの変更点

短いレポート=症例登録の数は160症例が120症例に少なくなりました。2024年以降に開始する専攻医からです。

数が減ったのは嬉しいことですが、各診療科の症例数の「縛りなし→縛りあり」の変更が出現し、人によっては難易度が上がります。

総合的な手間は増えた印象です。

いままでは

長いレポート=病歴要約に必要な29症例を集める

↓

残りはなんでもOKなので、自分が進む将来の診療科(循環器、消化器、呼吸器、内分泌、腎臓など)の症例で書く

もしくは大量の誤嚥性肺炎などの一般内科症例で書く

が鉄板パターンでしたが、

2024年からの内科専攻医は短いレポート=症例登録にも各診療科の必要ラインが出現したので、症例をバランスよく書く必要がでてきました。

症例をバランスよく集めるのがけっこう大変です。

必要な症例数は病歴要約よりもずっと多いので、症例整理がさらに大変になると考えられます。

初期研修医の時の症例が使えるのがポイント

初期研修医の時の症例の中で長いレポート、短いレポートそれぞれ半分が使えます。これは結構大きいです。

自身の進む診療科と併存しにくい診療科や他科の悪性腫瘍症例について書いていくのがポイントになります。

初期研修医→内科専攻医で同じ病院で研修をする場合にはよいですが、違う病院で後期研修をする場合にはしっかりと初期研修医のうちに初期研修医の時の症例を整理しておく必要があります。

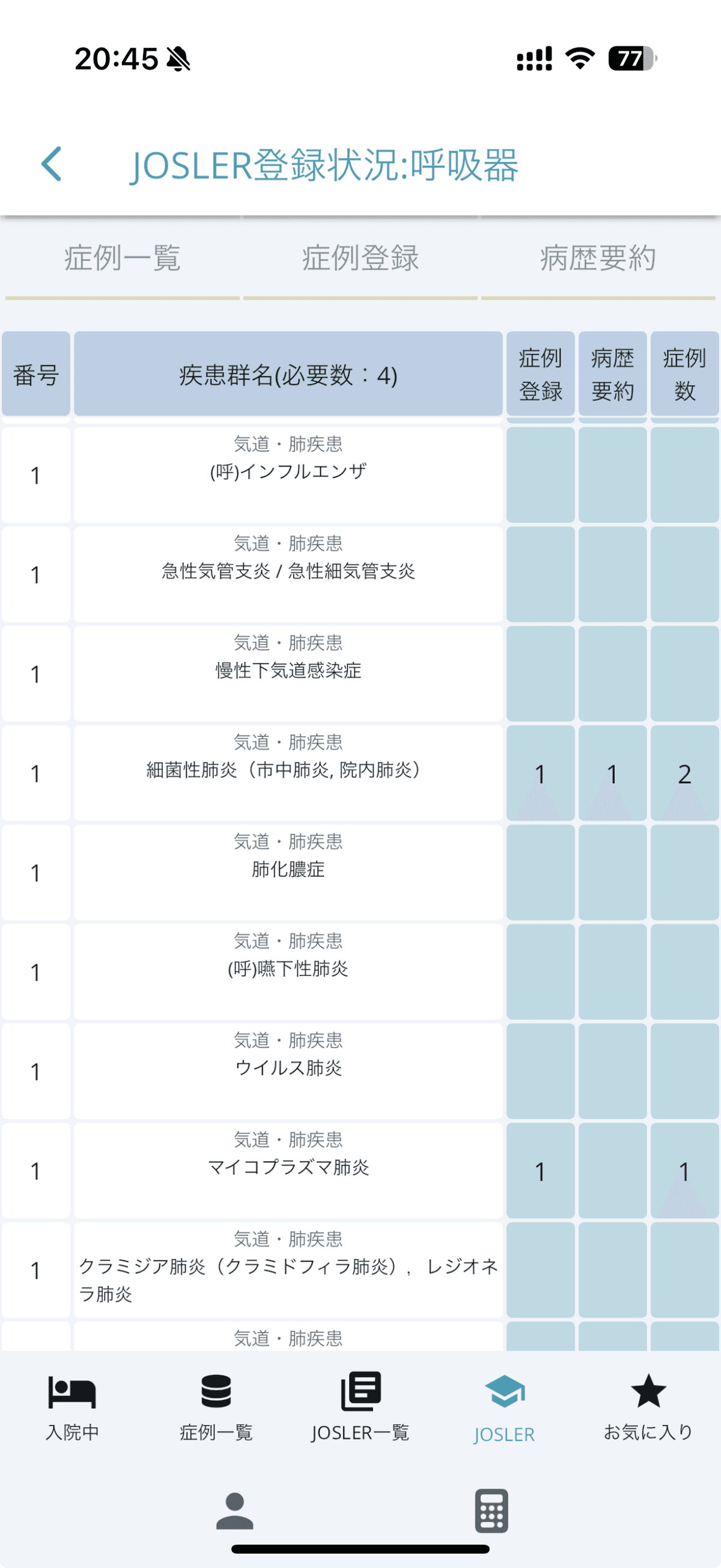

疾患群に当てはめる

内科専門研修の修了要件の画像をみてみます。

疾患群という概念があります。

疾患群とは研修手帳に書いてある以下のような表が30ページほどあるので、ここで分類されます。

各診療科の短いレポート=症例登録、長いレポート=病歴要約にあわせて、経験症例を集めていく必要があります。

よほどバランスのよい施設で後期研修をしない限りは、経験する症例に偏りがでるはずなので、初期研修医の症例は後期研修の症例の偏りを補正するための重要な位置付けになります。

初期研修医のうちの症例を最初にはめて、後期研修の症例を後から埋める方式にすると後期研修でバランスを取らなくてはならないので大変です。

後期研修でバランスを取ろうとしても、経験したい症例が運良く回ってくるとは限りませんので。

なので、初期研修医の症例をバランスをとるために使う方がおすすめです。

初期研修医の症例を整理しておくことが重要

上記の理由から初期研修医のうちに経験した症例を整理しておくことが非常に重要になります。

後期研修医になってから、初期研修のときの症例を探しに戻りカルテから探し出すのは非常に大変です。記憶もどんどん薄れていきますからね。

2年目の先生なら1年目の6月に経験した症例を思い出すのも大変なはずです。

それだけいろいろなことを経験している年次なのです。

面倒でも初期研修医のうちの症例、少なくとも自分の進む専門診療科以外の内科症例については、できるだけ早めに整理しておくのがおすすめです。

症例整理の方法

1:紙での整理

2:エクセルでの整理

3:アプリでの整理

紙での整理

紙での整理は研修手帳をプリントアウトしてそこに書き込んで整理する方法です。

紙が好きな人におすすめです。

退院サマリーを印刷しておく方法がありますが、注意点がいくつかあります。

・退院サマリーに病歴要約が必要な情報が漏れなく記載されているか確認する必要がある。

・症例整理をしないままに全ての退院サマリーを印刷すると大変な数になる。

対策は後ほど。

エクセルでの整理

内科学会から症例リストのエクセルシートが出ているのでここに書き込んでいく方法もあります。

↓こんな感じです。

↓ここからダウンロードできます。

https://cdn-naikaprod.pressidium.com//wp-content/uploads/2017/08/log_0821.xlsx

エクセルの作りイマイチで、書き足しにくく、やりにくかったので、筆者はこの方法は断念しました。

アプリでの症例整理

症例整理が本当に大変で苦痛だったので, アプリ作っちゃいました。

MOTiCAN-モチカン-というアプリです。

2024年10月にリリースしたばかりですが、45日程度で、すでに1000人以上の医師が登録して使用しており、ご好評いただいています。

病名を打ち込むだけで、疾患群に自動分類されるので、表と睨めっこする必要はもうありません。

初期研修医のうちはこのアプリにどんどん登録しておけば、あとで困らずに症例を見つけ出すことができます。

アプリなのでスマホでポチッと入力できてとても便利です。

ぜひお試しください。

【J-OSLERの症例整理から内科専攻医を解放するアプリ】

— でじすたねっと医師のiPad勉強術 (@digista_net) November 7, 2024

医師が作る医師のためのToDo管理+症例蓄積アプリ モチカン-MOTiCAN- の機能追加のリリースです。

開発者自身も経験した内科J-OSLERですが、とにかく経験症例の割り振り・整理が大変です。

例えば、喘息という病名があった時に… pic.twitter.com/jzQ1scBRXB

初期研修医のうちにJOSLERのどこまでやっておくべきか

個人的にレポートまで書き始めるのはやりすぎ感があります。

筆者も初期研修医の時につくった院内用レポートをJ-OSLERに使用しましたが、ガイドラインの改訂により考察について書き直す必要が生じました。

1年目の症例を4年目に病歴要約に使用すると3~4年経過するので、このようなUptadeが必要になる可能性が高いです。

上記の理由から、

【症例の整理まできっちりやっておく】

が最適解となっていると考えます。

症例の整理とは

まず第1ステップとして研修医の間に経験した症例を

・紙

・Excel

・MOTiCAN

などに整理しておくことです。

この段階では

・症例ID

・病名

があればOKです。

優先すべきは

・自分の進む専攻で経験しにくい症例

・比較的珍しい症例

です。

症例の退院サマリーを用意する

前述のように症例の退院サマリーをすべて印刷するととんでもない量になってしまいます。

重要なのは病歴要約に必要な症例をピックアップすることです。

症例のピックアップは専門にする診療科を選んでからでないと無駄が多くなるので、専攻が決まってからでよいでしょう。

病歴要約に必要になる傾向があるのは、

・神経内科症例

・各診療科の悪性腫瘍症例

・膠原病

・アレルギー疾患

です。

MOTiCAN-モチカン-の宣伝

せっかくアプリを作ったので、ここで宣伝しておきます。

MOTiCANはJ-OSLERに対応した症例管理アプリです。

病棟業務のToDoアプリと一体化しているので、上級医から割り振られた担当症例を登録してToDo管理を行い、退院後は自身のアカウントに紐づいたデータベースに保管されるシステムになっています。

J-OSLERモードで登録した症例は、自動的に上記の表に割り振られて分類され、残り必要な症例数が簡単に把握できます。

表の数字のところをタップすれば、そこに分類された症例をみることができます。

想定している使い方としては【初期研修の経験症例をリアルタイムで登録していくと、初期研修が終わる頃には経験した症例が自動的に整理されている状態が自動的にできている】という感じです。

もちろん途中から、追加で症例を登録しても自動分類機能で便利に使用できます。

今後もJ-OSLERに便利な機能を実装予定ですので、ぜひご利用ください。

内科学会からの資料

J-OSLERにいての資料は以下のページにまとまっています。

まとめ

内科専攻医は忙しいことが多いので、初期研修医のうちに対策を必要しておくことが重要です。

120症例+29症例という数の暴力は忙しい内科専攻医には、かなり大変です。

ぜひしっかり対策して、乗り切ってください。