マシュマロを中性子星の表面に落とすと、水爆1000個分のエネルギーでぶつかる。

あなたが好きなマシュマロには、物凄いエネルギーを秘めている。

NASAが2023年04月06日に公開したNASAの研究により、限界に近い超高輝度X線源の説明が可能になったと報告した。

これらの天体は、本来あるべき姿よりも100倍以上明るく輝いている。同機関のNuSTAR X線望遠鏡(NuSTAR X-ray telescope)による観測は、この謎を解く可能性を裏付けている。

超高輝度X線源(ultra-luminous X-ray)と呼ばれるエキゾチックな宇宙天体は、太陽の約1,000万倍ものエネルギーを発している。その輝きは、エディントン限界(Eddington limit)と呼ばれる物理的な境界を超えるほどで、質量に応じた明るさの上限が定められている。ULXs(Ultra-luminous X-ray sources/超高輝度X線源)は、この限界を100倍から500倍も超えることがあり、科学者を困惑させている。

このたび、NASAのNuSTAR(Nuclear Spectroscopic Telescope Array/核分光望遠鏡アレイ)で撮影された超高輝度X線天体を世界で初めて測定したことが、『The Astrophysical Journal』に発表されました。その結果、ULXは見た目通りの明るさを持ち、エディントン限界を超えることが確認されました。この限界突破の明るさは、ULXの強い磁場によるものだとする仮説があります。しかし、この仮説は観測によってのみ検証することができます: ULXの磁場は、地球上で作られた最強の磁石の何十億倍も強力で、実験室で再現することはできない。

光子と呼ばれる光の粒子は、出会った物体に小さな力を加える。ULXのような宇宙物体が1平方フィートあたり十分な光を放つと、光子の外への押しが、物体の重力の内への引きを圧倒することがある。このとき、その天体はエディントン限界に達し、理論上、その天体の光はガスや他の物質を押し流すことになる。

光が重力に打ち勝つということは、ULXに降り注ぐ物質がその明るさの源となるため、重要なことである。このような現象は、ブラックホールでもよく見られる。ブラックホールの強い重力に引き寄せられると、ガスや塵が熱を持ち、光を放つことがある。以前は、ULXはブラックホールが明るいガスに囲まれているに違いないと考えられていた。

しかし2014年、NuSTARのデータから、M82 X-2という名前のULXは、実は中性子星と呼ばれる質量がそれほど大きくない天体であることが明らかになった。中性子星は、ブラックホールと同じように、星が死んで崩壊するときにできる天体で、太陽の質量以上を中都市ほどの大きさの面積に詰め込む。

そのため、中性子星の表面には、地球の重力よりも約100兆倍も強い重力が発生する。

その重力に引きずられたガスや物質は、時速数百万キロまで加速し、中性子星の表面にぶつかるとものすごいエネルギーを放出する。

例えば、マシュマロを中性子星の表面に落とすと、水爆1000個分のエネルギーでぶつかることになる。これが、NuSTARが検出する高エネルギーX線の光になる。

今回の研究では、2014年の発見と同じULXをターゲットに、宇宙の寄生虫のように、M82 X-2が近隣の星から年間約90億兆トン、地球の質量の約1/2にあたる物質を盗んでいることを明らかにした。

中性子星の表面に当たる物質の量を知ることで、ULXの明るさを推定することができ、その計算は、独自に測定した明るさと一致した。

その結果、M82 X-2はエディントン限界を超えることが確認された。

もし、さらに多くのULXの明るさを確認できれば、ULXがエディントン限界を超えることなく、これらの天体の明るさを説明できる長引く仮説に決着をつけることができるかもしれない。

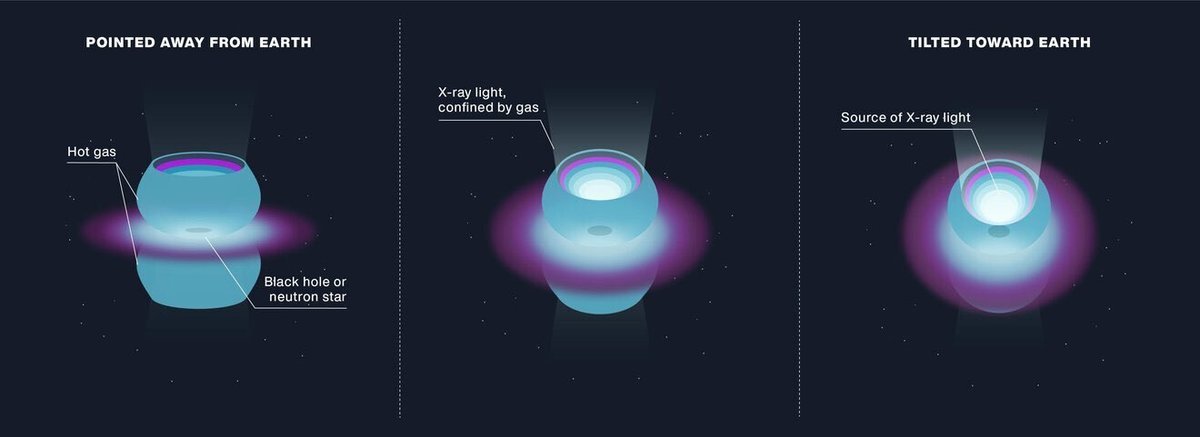

この仮説は、他の宇宙天体の観測に基づくもので、強い風が光源を囲む中空円錐を形成し、発光の大部分を一方向に集中させると仮定している。この円錐が地球を直撃すると、一種の目の錯覚を起こし、ULXが明るさの限界を超えているように見える。

仮に一部のULXがそうであったとしても、今回の研究で支持された別の仮説では、強い磁場が球形の原子を細長い筋状の形に歪ませることが示唆されている。そうすると、光子が原子を押し流す力が弱まり、結果的に天体の最大輝度を上げることができる。

イタリアにある国立天体物理学研究所カリアリ天文台の天体物理学者で、今回の研究の主執筆者であるマッテオ・バチェッティ(Matteo Bachetti, an astrophysicist with the National Institute of Astrophysics’ Cagliari Observatory in Italy)は、「今回の観測により、現在の技術では地球上で再現できないような非常に強い磁場の影響を見ることができた。「これが天文学の素晴らしさです。空を観測することで、宇宙がどのように機能しているのかを解明する能力が高まります。一方で、すぐに答えを得るために実験を仕掛けることはできません。」宇宙がその秘密を見せてくれるのを待つしかない。

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-study-helps-explain-limit-breaking-ultra-luminous-x-ray-sources

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-study-helps-explain-limit-breaking-ultra-luminous-x-ray-sources

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-nustar-mission-lifts-off

https://www.jpl.nasa.gov/images/pia19821-nustar-stares-at-the-sun

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-telescope-spots-highest-energy-light-ever-detected-from-jupiter

https://exoplanets.nasa.gov/resources/2323/celebrate-10-years-of-nustar-with-a-new-poster/

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-nustar-mission-celebrates-10-years-studying-the-x-ray-universe

https://www.nustar.caltech.edu/

https://www.jpl.nasa.gov/news/seeing-some-cosmic-x-ray-emitters-might-be-a-matter-of-perspective